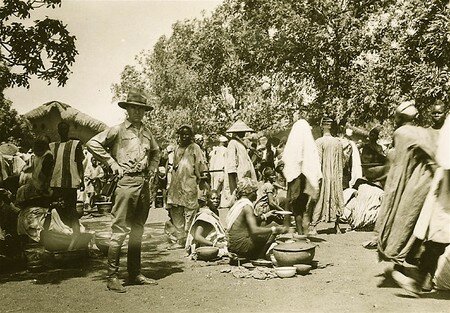

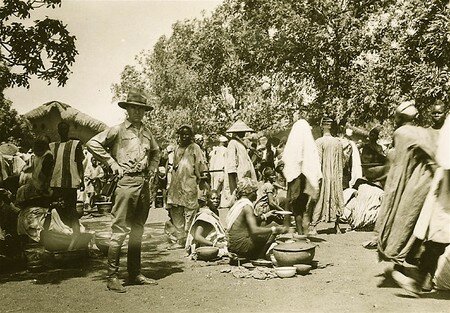

Kaya (Haute-Volta), le marché, 1941961 - source : Caom, base Ulysse

Pour un débat de fond sur le passé colonial

à propos du livre de Daniel Lefeuvre

Claude LIAUZU

Dans son livre Pour en finir avec la repentance coloniale (1) Daniel Lefeuvre dénonce vigoureusement les «contrevérités, billevesées, bricolage…en quoi consiste le réquisitoire des Repentants». C’est une incitation à réfléchir aux conditions dans lesquelles s’est engagé le débat actuel sur le passé colonial. D. Lefeuvre exprime à n’en pas douter un point de vue largement partagé parmi les spécialistes en rappelant clairement que la colonisation n’a pas été synonyme de génocide, que les procès ad satietam et la surenchère victimaire n’ont rien à voir avec l’histoire. Il a le mérite de mettre à leur place ceux qui, succès médiatique aidant, prétendent rien moins que proposer une «relecture de Hannah Arendt» et «fonder une école de recherche» (2), alors que quantité de jeunes chercheurs de qualité ne trouvent pas d’éditeur, que des années de travail scientifique mené avec passion dorment dans les rayonnages des bibliothèques universitaires.

Dans son livre Pour en finir avec la repentance coloniale (1) Daniel Lefeuvre dénonce vigoureusement les «contrevérités, billevesées, bricolage…en quoi consiste le réquisitoire des Repentants». C’est une incitation à réfléchir aux conditions dans lesquelles s’est engagé le débat actuel sur le passé colonial. D. Lefeuvre exprime à n’en pas douter un point de vue largement partagé parmi les spécialistes en rappelant clairement que la colonisation n’a pas été synonyme de génocide, que les procès ad satietam et la surenchère victimaire n’ont rien à voir avec l’histoire. Il a le mérite de mettre à leur place ceux qui, succès médiatique aidant, prétendent rien moins que proposer une «relecture de Hannah Arendt» et «fonder une école de recherche» (2), alors que quantité de jeunes chercheurs de qualité ne trouvent pas d’éditeur, que des années de travail scientifique mené avec passion dorment dans les rayonnages des bibliothèques universitaires.

Il pouvait aller plus loin dans la sociologie de l’adversaire et analyser sa stratégie, qui consiste d’abord à occuper le terrain : tel membre de l’Achac pourfend le Mémorial de la France d’outre-mer pour colonialisme, tel autre est membre du Conseil Scientifique du même mémorial ; même scénario quant à la Cité de l’immigration ; ou encore on organise un colloque avec Christiane Taubira tout en signant l’appel demandant l’abrogation de sa loi.

occuper le terrain : tel membre de l’Achac pourfend le Mémorial de la France d’outre-mer pour colonialisme, tel autre est membre du Conseil Scientifique du même mémorial ; même scénario quant à la Cité de l’immigration ; ou encore on organise un colloque avec Christiane Taubira tout en signant l’appel demandant l’abrogation de sa loi.

Cependant, comment critiquer les «repentants» sans faire de même pour les nostalgiques de la colonisation ? Ces tâches sont indissociables, car il s’agit de deux entreprises de mémoires minoritaires, qui cultivent les guerres de cent ans, se nourrissent l’une de l’autre et font obstacle à ce qui est désormais un enjeu fondamental pour notre société : élaborer un devenir commun à partir de passés faits de conflits, de relations aussi étroites  qu’inégales, d’une colonisation ambiguë, comme l’ont montré Pierre Brocheux et Daniel Hémery (3). Que Lefeuvrix, descendant d’Arverne, ironise sur l’idée de poursuites contre les descendants de Jules César pour crime contre l’humanité, soit, mais le «Cafre» des Iles à sucre n’a peut-être pas encore atteint la distance permettant cette attitude envers un esclavage dont les traces n’ont pas disparu, et on comprend que Karambeu n’ait guère envie de rire au souvenir de son grand-père cannibalisé en 1931.

qu’inégales, d’une colonisation ambiguë, comme l’ont montré Pierre Brocheux et Daniel Hémery (3). Que Lefeuvrix, descendant d’Arverne, ironise sur l’idée de poursuites contre les descendants de Jules César pour crime contre l’humanité, soit, mais le «Cafre» des Iles à sucre n’a peut-être pas encore atteint la distance permettant cette attitude envers un esclavage dont les traces n’ont pas disparu, et on comprend que Karambeu n’ait guère envie de rire au souvenir de son grand-père cannibalisé en 1931.

Plus sérieusement, le débat porte sur un des point les plus sensibles du métier, celui de ses usages publics, des rapports entre histoire mémoire et politique. Et la profession est mal à l’aise. Elle choisit parfois un retrait sur l’Aventin mais, si cela est possible dans un espace préservé comme le CNRS, le professeur de collège et lycée confronté directement aux questions portées par ces mémoires, ne peut s’y réfugier. Il faut donc poser très clairement ces rapports complexes, difficiles, mais inéluctables. Et les tensions dont la discipline a été l’objet depuis plusieurs années fournissent matière à réflexion.

Daniel Lefeuvre rappelle qu’avec quelques collègues nous avons engagé une campagne contre la loi du 23 février 2005 (loi dont l’article 3 qui représente une menace pour la recherche n’est toujours pas abrogé). Cette campagne ne se réclamait d’aucune école, d’aucune famille de pensée et ceux qui sont signé l’appel ont des points de vue très divers. Certains désapprouvent la loi Taubira, d’autres (c’est mon cas) la considèrent «partielle, partiale», mais un «mal nécessaire». Il eût certes été préférable que l’intégration du passé colonial, des migrations et de l’esclavage à la place qui leur revient dans les programmes scolaires émane de notre profession. Pourquoi, en dépit de démarches répétées des spécialistes, d’une accumulation scientifique la rendant possible, cette réforme des programmes n’est-elle toujours pas advenue ?

Jamais, depuis un siècle, notre discipline n’a été autant en porte-à-faux par rapport à notre monde. Les sciences sociales sont par nature de la société et dans la société. Elles ne peuvent prendre la distance indispensable avec les mémoires et les usages publics en les ignorant. Cela ne veut dire en rien, tout au contraire, qu’il faille s’aligner sur les discours politiques. Contre les certitudes assénées au nom de la lutte idéologique, il faut maintenir le devoir d’histoire. Affirmer qu’on ne saurait avoir d’«ennemis à gauche» et donc qu’il ne faut pas critiquer les historiens «anticolonialistes», c’est confondre les rôles, mélanger science et politique et se tromper d’époque. Les associations antiracistes, si elles veulent conserver des relations cohérentes avec les chercheurs, doivent revenir au modèle de l’affaire Dreyfus, quand les historiens et les archivistes assuraient leur fonction, celle d’expert et non de caution «scientifique» aux idéologues. Elles devraient se souvenir qu’un Jaurès [ci-contre] militant s’est fait historien et a appliqué avec rigueur les règles de la méthode pour établir les preuves de l’innocence de Dreyfus, ce qui est tout le contraire de l’instrumentalisation de l’histoire.

et politique et se tromper d’époque. Les associations antiracistes, si elles veulent conserver des relations cohérentes avec les chercheurs, doivent revenir au modèle de l’affaire Dreyfus, quand les historiens et les archivistes assuraient leur fonction, celle d’expert et non de caution «scientifique» aux idéologues. Elles devraient se souvenir qu’un Jaurès [ci-contre] militant s’est fait historien et a appliqué avec rigueur les règles de la méthode pour établir les preuves de l’innocence de Dreyfus, ce qui est tout le contraire de l’instrumentalisation de l’histoire.

Il faut le redire aussi, le travail d’historien est un travail collectif qui repose sur la publicité des documents et la confrontation des points de vue. Cela est un devoir tant scientifique que civique. Ce qui est regrettable, ce n’est pas seulement la publication d’idées fausses, mais la tendance générale à préférer leur outrance à des textes élaborés rigoureusement. Même une organisation comme la Ligue des Droits de l’Homme tombe dans ce travers lorsqu’un de ses sites s’abstient de publier un texte de Gilbert Meynier et Pierre Vidal-Naquet, paru depuis un an dans Esprit, et qu’on trouve sur tous les sites s’intéressant au passé colonial, ainsi que toute critique de Olivier Le Cour Grandmaison et de l’Achac.

Cependant, on a du mal à croire que la société du maire de Marseille ou celle d’un Georges Frèche et des associations nostalgiques de l’OAS, d’un ministre des anciens combattants qui insulte les historiens, soient plus gratifiantes que celle des associations antiracistes. Les projets de mémoriaux de la France d’outre-mer ou de l’Algérie française pour lesquels les politiciens sollicitent les historiens sont-ils scientifiquement plus solides ? Sur tout cela, le silence de Daniel Lefeuvre affaiblit sa démonstration.

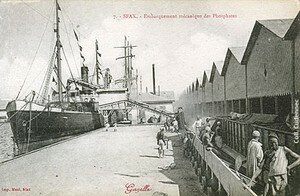

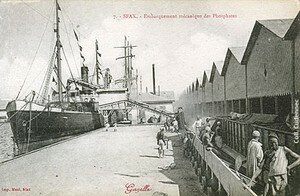

Au delà de ces péripéties, on ne pourra réagir à la Barnum history qu’en lui opposant un renouvellement des problématiques, une mise à jour de nos questionnements. Sur ce point, une remarque de Daniel Lefeuvre me fournit l’occasion d’une précision. Si j’ai donné comme exemple de profits juteux de la compagnie  Sfax-Gafsa le compte de 1913 ce n’est pas pour forcer une démonstration, et la série des bilans annuels confirme ces profits. C’est le résultat d’une recherche sur le travail et le capitalisme en Tunisie à l’époque coloniale. Toute économie est politique, et les comptabilités nationales, les termes de l’échange, les comptes-rendus financiers doivent être complétés par l’analyse de la situation coloniale, notion proposée par Balandier voilà un demi siècle, et qui a été insuffisamment utilisée. Les profits de la Sfax-Gafsa reposent sur la concession d’une partie du sud tunisien, des principaux gisements de phosphates de l’époque, du chemin de fer et du port. Dans cet empire, les syndicats et les premières mesures protégeant le travail ne se sont imposés qu’au prix de grandes grèves sanglantes en 1937. Quand un inspecteur du BIT peut y pénétrer enfin en 1937 aussi, sa constatation est simple : le salaire d’un manœuvre ne permet pas de nourrir une famille, car ce capitalisme a des aspects boyards en exploitant le monde rural, qui lui fournit sa main d’œuvre et la reprend quand elle est inutile, ou usée. On ne comprend pas autrement le long refus de faire des «zoufri» des mineurs de type métropolitain. [photo : phosphates des mines de Gafsa chargés à bord de cargos dans le port de Sfax - source]

Sfax-Gafsa le compte de 1913 ce n’est pas pour forcer une démonstration, et la série des bilans annuels confirme ces profits. C’est le résultat d’une recherche sur le travail et le capitalisme en Tunisie à l’époque coloniale. Toute économie est politique, et les comptabilités nationales, les termes de l’échange, les comptes-rendus financiers doivent être complétés par l’analyse de la situation coloniale, notion proposée par Balandier voilà un demi siècle, et qui a été insuffisamment utilisée. Les profits de la Sfax-Gafsa reposent sur la concession d’une partie du sud tunisien, des principaux gisements de phosphates de l’époque, du chemin de fer et du port. Dans cet empire, les syndicats et les premières mesures protégeant le travail ne se sont imposés qu’au prix de grandes grèves sanglantes en 1937. Quand un inspecteur du BIT peut y pénétrer enfin en 1937 aussi, sa constatation est simple : le salaire d’un manœuvre ne permet pas de nourrir une famille, car ce capitalisme a des aspects boyards en exploitant le monde rural, qui lui fournit sa main d’œuvre et la reprend quand elle est inutile, ou usée. On ne comprend pas autrement le long refus de faire des «zoufri» des mineurs de type métropolitain. [photo : phosphates des mines de Gafsa chargés à bord de cargos dans le port de Sfax - source]

Mais ces débats sur les données économiques et sociales qui ont eu leur importance, capitale dans les débats des décolonisations, qui ont leur importance, n’enferment pas toute l’histoire de la colonisation. Et l’une de nos responsabilités est d’élargir le champ des études en faisant leur place aux questionnements actuels et en tout premier lieu aux dimensions culturelles, qui sont déterminantes dans le devenir d’une société marquée par la pluralité héritée de la colonisation et amplifiée par la mondialisation. Une autre est de fournir une vulgarisation de qualité, accessible au large public concerné par le passé colonial, aux enseignants, soucieuse moins de défendre une opinion que d’aider les lecteurs en leur fournissant des repères, en leur présentant les pièces des dossiers, la pluralité des points de vue et des interprétations. C’est l’objet d’un Dictionnaire collectif sous presse.

Enfin, il ne suffit pas d’être un bon artisan, de travailler «à l’aide des bons vieux outils de l’historien, les sources, les chiffres, le contexte». Il faut affronter à la fois ce qui est une crise de la mémoire nationale et une crise de la discipline. «Chaque fois que nos tristes sociétés, en perpétuelle crise de croissance, se prennent à douter d’elles-mêmes, on les voit se demander si elles ont eu raison d’interroger leur passé ou si elles l’ont bien interrogé», constatait Marc Bloch.

Aujourd’hui, cette crise est étroitement liée au passé colonial, mais les études historiques françaises, enfermées dans son Hexagonalisme ne peuvent y répondre. Il faut refondre les programmes de l’enseignement et de la recherche dans le sens d'une histoire mondiale, celle de toutes les civilisations, des nations, des sans-patries, de l'histoire totale.

Claude Liauzu

1 - Flammarion, 2006

2 - N. Bancel, P. Blanchard, F. Vergès, La République coloniale , Albin Michel, 2003, p. 7 ; et Zoos humains, La Découverte, 2002 p. 430

3 - Indochine, une colonisation ambiguë, La Découverte, 2001.

_________________________________

Un accord et deux remarques

à la lecture du texte de Claude Liauzu

Michel RENARD

D'accord avec Claude Liauzu lorsqu'il écrit que "D. Lefeuvre exprime à n’en pas douter un point de vue largement partagé parmi les spécialistes en rappelant clairement que la colonisation n’a pas été synonyme de génocide, que les procès ad satietam et la surenchère victimaire n’ont rien à voir avec l’histoire". Mais pourquoi cette discrétion à le proclamer ? Pourquoi ce sentiment, qu'en général, une complaisance un peu honteuse est observée face aux allégations des membres de l'Achac ? L'un d'entre eux, Nicolas Bancel, professeur en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) à l'université Marc-Bloch de Strasbourg était l'invité, en octobre 2005, de la fête du livre à Saint-Étienne. Il a prononcé quelques absurdités sur les programmes scolaires des collèges et lycées, prétendant que l'histoire s'y réduisait à une glorification de la nation française façon catéchisme de la IIIe République...! Prouvant par là qu'il ne connaissait strictement rien de ces programmes. Si, dans ses écrits, il traite les sources historiques avec la même désinvolture, il y a de quoi s'inquiéter...

Il en va de même de leur prétention à apparaître comme les démiurges d'une lucidité historique que personne, avant eux, n'aurait jamais approchée... Le trio Blanchard/Bancel/Vergès, dans la République coloniale écrit, sans vergogne : "la déconstruction de la République coloniale reste en marge de l'historiographie actuelle" (p. 16). Ah bon...?!

Faut-il leur rappeler le travail de Charles-Robert Ageron ? L'historien n'écrivait-il pas, en 1978 (!) dans son livre France coloniale ou parti colonial ? : "l'heure de l'histoire est venue dès lors que les exaltations naïves de «l'épopée coloniale» ne trouvent plus d'éditeur et que l'anticolonialisme ne fait plus recette" (1). L'Achac n'a ni le monopole ni la primeur de la déconstruction de la République coloniale. On est effaré d'avoir à le rappeler. Il est vrai que Charles-Robert Ageron, maître de l'histoire coloniale, évoquait, quelques lignes plus bas, "les ombres et les lumières de la colonisation", formule qui le vouerait, aujourd'hui aux velléités inquisitoriales. Comment ? Les "lumières" de la colonisation ? Mais, c'est du révisionnisme... Pour un peu, les néo-jdanovistes de l'antiracisme associeraient Ageron à l'édition 2007 du Petit Robert dans leur condamnation ubuesque et leur tentative de censure...

Repentance et Colonostalgie

Autre sujet. Que penser de cette critique que Claude Liauzu adresse au livre de Daniel Lefeuvre, quand il note : "comment critiquer les «repentants» sans faire de même pour les nostalgiques de la colonisation ? Ces tâches sont indissociables" (...) "Sur tout cela, le silence de Daniel Lefeuvre affaiblit sa démonstration". En clair, cela ne signifie-t-il pas qu'une critique de la Repentance peut être suspectée de "rouler" pour la Colonostalgie ? Ou encore, que "pour passer" auprès d'un public de "gauche", cette critique de la Repentance doit donner des gages, en ciblant ceux qui déplorent la décolonisation...? Je ne dis pas que Claude Liauzu pense cela. Il écrit même le contraire à propos de la Ligue des Droits de l'Homme qui applique précisément cette politique en censurant les critiques formulées contre Le Cour Grandmaison ou l'Achac.

Mais, il est vrai que certains craignent d'une approbation du livre de Daniel Lefeuvre qu'elle ne vaille passage dans le "camp adverse". On se croirait revenu aux temps de la Guerre Froide : aux yeux des jdanovistes, la critique de l'URSS valait alignement sur les États-Unis. Aujourd'hui, aux yeux des néo-anticolonialistes, si on ne dit pas que la colonisation a été uniment appauvrissante, dépersonnalisante et génocidaire, le soupçon plane : vous ne seriez pas colonostalgique ? Or, il faut le dire avec forte conviction : on peut critiquer les thèses (?) de la Repentance sans se sentir obligé d'ajouter, rituellement, "il en va de même de la Colonostalgie" ; on ne passe pas pour autant dans le camp de... l'OAS...!

Devrait-on juger la pertinence intellectuelle d'une démonstration en évaluant, par anticipation, ses supposées conséquences idéologiques ? S'interdire le constat que, de 1905 à 1962, la France a versé en Algérie l'équivalent de 7 ou 8 plans Marshall, parce que la colonisation ne relèverait - croit-on - que de la seule rationalité économique du pillage ? S'interdire de considérer que, durant la guerre d'Algérie, l'emprise du FLN sur la population algérienne devait aussi à des pratiques coercitives et violentes, parce que la lutte pour l'indépendance nationale est légitime ? La vérité historique ne rend pas de comptes aux idéologies, croyances ou intérêts de pouvoir. Seule vaut la rigueur méthodologique du "métier d'historien" (Marc Bloch).

Généalogie de l'incrimination

Enfin. Claude Liauzu écrit, en filant la raillerie de Pour en finir avec la repentance coloniale : "Que Lefeuvrix, descendant d’Arverne, ironise sur l’idée de poursuites contre les descendants de Jules César pour crime contre l’humanité, soit, mais le «Cafre» des Iles à sucre n’a peut-être pas encore atteint la distance permettant cette attitude envers un esclavage dont les traces n’ont pas disparu, et on comprend que Karambeu n’ait guère envie de rire au souvenir de son grand-père cannibalisé en 1931". Je comprends l'amertume à songer au passé de servitude de "ses" ancêtres. C'est d'ailleurs une amertume que l'on peut ressentir sans être le "descendant" de ces ("ses" ?) victimes. Imaginer le contraire, serait nier tout humanisme dans sa tension universaliste. Mais quel sens cela a-t-il de cristalliser cette peine en opération historico-idéologique instaurant des généalogies contestables et une tout aussi contestable idée de responsabilité collective ?

Quant au "souvenir"..., il faudrait prendre du recul par rapport aux injonctions émotionnelles. D'abord, le souvenir n'est jamais strictement personnel : "on ne se souvient pas seul" écrit Paul Ricoeur en évoquant la sociologie de Maurice Halbwachs (p. 146 et sq. de La mémoire, l'histoire et l'oubli), donc il faut envisager sa déformation/manipulation par les différentes strates de transmission. Ensuite, la violence d'un traumatisme ne suffit pas à expliquer la manifestation violente de sa réitération ou de sa réminiscence. Qui demande repentance à l'Allemagne pour les 1,4 million de soldats morts pour la France de 1914 à 1918 ? Quels ressortissants du Limousin demandent repentance à l'Alsace pour les sacrifiés d'Oradour ? Et pourtant le chagrin n'a pas disparu, l'oubli ne s'est pas imposé. Mais l'histoire a dit la vérité.

1 - France coloniale ou parti colonial ?, Charles-Robert Ageron, Puf, 1978, p. 5.

Michel Renard

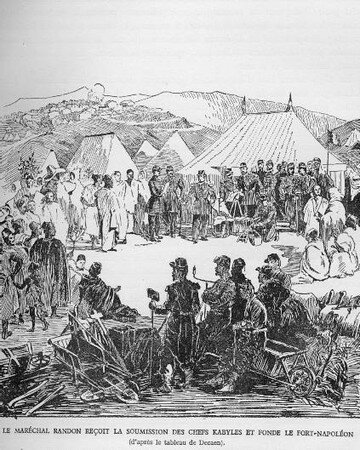

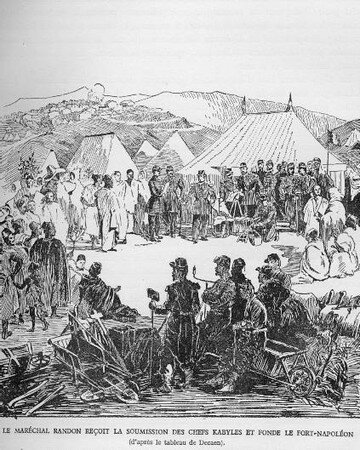

le général Randon reçoit la soumission des chefs kabyles

source

- retour à l'accueil