questions de Quentin Ariès

à propos de

Pour en finir avec la repentance coloniale

au programme de l'IEP de Grenoble

Daniel LEFEUVRE

Quentin Ariès, préparateur à l'IEP de Grenoble : Pourquoi avoir écrit Pour en finir avec la repentance coloniale ? Est-ce pour imposer plus de frontières entre l’Histoire et le politique ?

Daniel Lefeuvre : Il ne s’agissait pas d’établir une frontière entre l’histoire et le politique, à proprement parler. Mais d’abord de rappeler les fondements essentiels de la discipline historique, face à la déferlante de productions, à caractère prétendument historique, visant à «condamner» la colonisation et établissant une continuité artificielle entre le passé colonial et la situation, dans la France d’aujourd’hui, des populations immigrées ou issues des immigrations.

D’autre part, je souhaitais rappeler, à grands traits, quelques acquis de l’historiographie des colonisations et démonter quelques mythes – dans le prolongement des travaux précurseurs de Paul Bairoch, d’Henri Brunschwig et de Jacques Marseille - notamment sur :

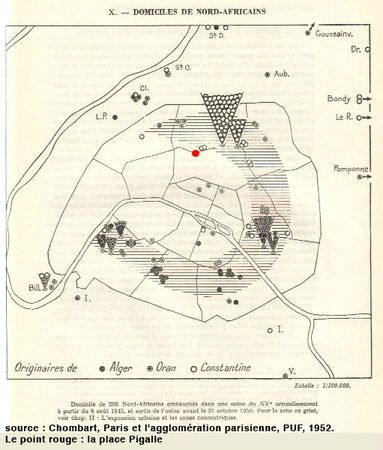

- les méthodes et le bilan des guerres coloniales, sur le rôle de la colonisation dans le développement économique de la France, sur le poids relatif de l’immigration maghrébine dans les reconstructions du pays aux lendemains des guerres mondiales, sur les manifestations de xénophobie et de racisme dont les immigrés ont été les victimes, en interrogeant l’éventuelle spécificité quant à l’ampleur et aux formes affectant les populations magrébines et noires, etc.

Le tout ouvrant à une réflexion sur l’avenir de la France, qui a trouvé son prolongement dans le livre, écrit avec Michel Renard, Faut-il avoir honte de l’identité nationale ? (Larousse, 2008).

Quentin Ariès : Vous faites référence à la «loi Taubira» sur la traite négrière et le commerce triangulaire comme un abus du politique dans l’Histoire. Selon vous la loi venant d’être votée sur le génocide arménien est-elle du même calibre ?

Daniel Lefeuvre : Oui. Indiscutablement. Je suis convaincu qu’il faut laisser aux historiens le soin d’écrire l’histoire. Sur ce sujet – qui reste l’objet de controverse, des historiens anglo-saxons discutant de la pertinence de l’accusation de génocide – comme pour tous ceux qui ont fait l’objet de lois «mémorielles», je renvoie les candidats à l’article que Madeleine Rebérioux - historienne spécialiste de Jean Jaurès et du socialisme français -, alors présidente de la Ligue des Droits de l’Homme, avait publié dans la revue L’Histoire (n°138, novembre 1990, pp. 92-94) pour s’opposer à la loi Gayssot : "Le Génocide, le juge et l'historien", disponible, en ligne sur : http://www2.presse.ac-versailles.fr/Textes/loi1990-2.htm. Au passage, ils relèveront en quoi, selon M. Rebérioux les historiens sont-ils des «révisionnistes par métier».

Quentin Ariès : Avez-vous été contacté par Sciences Po Grenoble pour le choix de cet ouvrage pour leurs concours ?

Daniel Lefeuvre : Non, à aucun moment, et il n’y avait aucune raison pour que je le sois. Les jurys sont et doivent rester totalement libres de leur choix. En revanche, compte tenu des critiques soulevées par ce choix, j’ai proposé à la direction de l’école l’organisation d’un débat dont le principe a été accepté, ce dont je suis reconnaissant à la direction de l’école. Je ne doute pas que Sarah Mekdjian qui a vigoureusement contesté ce choix, acceptera cette discussion publique. Elle aura ainsi la possibilité de présenter en détail les «provocations et les erreurs» que contiendrait mon livre - ce «pamphlet politique réactionnaire» comme elle se plait à le qualifier - et j’aurais plaisir à lui répondre.

Quentin Ariès : Des conseils pour les candidats pour mieux comprendre le contexte de votre ouvrage ?

Daniel Lefeuvre : Le ou plutôt les contextes sont de plusieurs ordres. Au plan «académique» le livre s’inscrit dans une réflexion sur l’histoire coloniale. Il souhaite rappeler l’importance des connaissances produites dans ce domaine qui dessinent une «histoire ambiguë», pour reprendre le titre particulièrement opportun du livre de Pierre Brocheux et Daniel Hémery, Indochine, la colonisation ambiguë (La Découverte, 2001, 451 pages).

Au plan politique, le contexte était – et reste – celui d’une instrumentalisation de l’histoire, d’une histoire-réquisitoire, dont l’objectif n’est pas de révéler un passé honteux, oublié ou occulté, comme on tente de le faire croire, mais de remettre en cause les fondements de la République, au profit d’une conception communautariste et multiculturelle de la société.

Quentin Ariès : Cet ouvrage est détaillé, plein de références peu étudiées lors des classes de terminales ou de premières dans les lycées, avez-vous des références complémentaires à donner ?

Daniel Lefeuvre : L’historiographie coloniale est très abondante. Quelques références complémentaires :

1) Deux instruments de travail commodes, les :

- Dictionnaire de la France coloniale, sous la direction de Jean-Pierre Rioux (Flammarion, 2007).

- Dictionnaire des esclavages, sous la direction d’Oliver Pétré-Grenouilleau (Larousse, 2010).

2) Sur les conquêtes coloniales :

- Marc Michel, Essai sur la colonisation positive. Affrontements et accommodements en Afrique noire, 1830-1930, Perrin, 2009, 420 pages.

- Jacques Frémeaux, De quoi fut fait l’empire, Les guerres coloniales au XIXe siècle, CNRS éditions, 2010, 576 pages, qui propose une histoire comparée des conquêtes coloniales. Peut se lire par chapitres.

- Jacques Frémeaux, La France et l’Algérie en guerre, 1830-1870, 1954-1962, Economica, 2002, 365 pages.

3) Sur les enjeux économiques :

- Le toujours utile Henri Brunschwig, Mythes et réalités de l’impérialisme colonial français, 1871-1914, A. Colin, 1960, 205 pages

- L’indispensable Jacques Marseille, Empire colonial et capitalisme français, Histoire d’un divorce, réédition A. Michel, Evolution de l’humanité, 2005.

- On trouvera également des informations précieuses et des réflexions stimulantes dans certains articles de Paul Bairoch, in Mythes et paradoxes de l’histoire économique, La Découverte, 1995, 287 pages, en particulier sur l’importance des colonies puis du «Tiers monde» dans le développement économique de l’Europe.

4) Sur l’Algérie et sur les enjeux de mémoire :

- Le numéro spécial d’Historiens & Géographes, n° 388, octobre 2004, propose un dossier très utile sur la Guerre d’Algérie, préparé sous la direction de Guy Pervillé.

- Sur l’histoire et les enjeux de mémoire autour de la guerre d’Algérie, Guy Pervillé, Pour une histoire de la guerre d’Algérie, Picard, 2002, 356 pages.

- Les candidats tireront également un très grand profit à consulter le site de Guy Pervillé (guy.perville.free.fr), en particulier pour tout ce qui concerne les enjeux de mémoire autour de la guerre d’Algérie, ainsi que le blog des études coloniales (etudescoloniales.canalblog.com).

Sur les relations économiques et financières entre la France et l’Algérie, mais aussi sur les origines et l’importance économique et politique de l’immigration algérienne en France, je me permets de renvoyer à D. Lefeuvre, Chère Algérie, La France et sa colonie, 1930-1962, rééd. Flammarion, 2005.

5) La Revue Outre-Mers, publiée par la Société française d’histoire d’Outre-mer, est un outil particulièrement précieux, à la fois pour ses articles mais aussi pour ses comptes rendus de lecture (la table des articles est en ligne sur le site de la SFHOM). Les candidats pourront également se rendre sur le site Persée pour consulter en ligne (et gratuitement) les articles publiés par de très nombreuses revues d’histoire, de sociologie, de science politique.

Les candidats parisiens ont, en outre, la chance de disposer de la très riche et accueillante bibliothèque de l’Académie des Sciences d’Outre-mer (15, rue Lapérouse, Paris XVIe) où ils trouveront tous les ouvrages dont ils peuvent avoir besoin.

Quentin Ariès : L’épreuve sur ouvrage de Sciences Po Grenoble comportera des questions précises sur votre ouvrage et une «dissertation d’ouverture» par rapport au thème du livre. Selon vous, comment préparer au mieux les candidats et des idées de sujet ?

Daniel Lefeuvre : Il est évidemment difficile et dangereux de répondre à cette question. Sur le livre lui-même, trois pistes possibles :

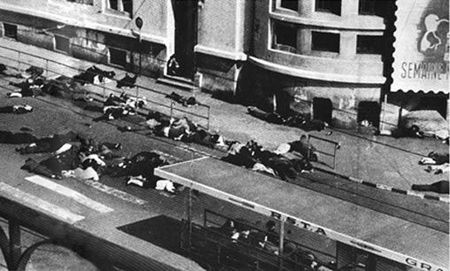

1) - Les guerres coloniales, des guerres spécifiques ? (notamment dans leurs moyens et leurs méthodes).

2) - Les colonies ont-elles été indispensables à l’essor économique de la France ? (attention à penser cette question selon les conjonctures et les secteurs d’activité métropolitains).

3) - L’immigration coloniale a-t-elle été indispensable à la France ? Dans quelles circonstances ? (là encore, prêter attention à la chronologie et ne pas envisager seulement les aspects économiques).

S’agissant de la «dissertation d’ouverture», le concours est un concours d’entrée en Sciences po, pas un examen ou un concours d’histoire. Il me semble donc qu’il faut se focaliser sur le contexte et les enjeux politiques de l’histoire des colonisations.

- Pourquoi cette histoire, dont Daniel Rivet estimait, en 1992, qu’elle s’était «éloignée» de nous, est-elle revenue si fortement dans le débat public actuel, au point de faire régulièrement la «une» de nombreux hebdomadaires ?

1) - Comment, par qui, pourquoi et pour qui cette histoire est-elle écrite ?

2) - Quels rapports y a-t-il entre les questions soulevées, aujourd’hui, par l’immigration et l’intégration (ou l’assimilation), par la place de l’islam en France et le passé colonial de la France ?

- Quel est le rôle des «porteurs de mémoire» et de leurs associations (anciens combattants, rapatriés, harkis, etc.) dans ce retour et dans quelle mesure sont-ils l’objet de concurrence politique, voire électorale (y a-t-il un «vote pied-noir» ? un vote «français d’origine maghrébine» ? (les sites de Guy Pervillé et d’Études coloniales offrent de nombreux éléments de réponse à ces questions) .

Ce retour du passé colonial se rencontre-t-il également dans les autres ex-puissances coloniales ? (se reporter à Olivier Dard et Daniel Lefeuvre, L’Europe face à son passé colonial, Riveneuve, 2008).

Daniel Lefeuvre

___________________________________

questions de Quentin Ariès

à propos de

Pour en finir avec la repentance coloniale

au programme de l'IEP de Grenoble

Michel RENARD

Quentin Ariès - Pourquoi avoir écrit Pour en finir avec la repentance coloniale ? Est-ce pour imposer plus de frontières entre l’Histoire et le politique ?

Michel Renard : L'écriture et la recherche historiennes ont souvent été corrélées, selon des temporalités plus ou moins directes. Ainsi, le XIXe siècle a produit de grands récits de la Révolution française dont les effets continuaient d'interroger les dynamiques politiques de ce temps : Thiers, Guizot, Mignet, Michelet, Quinet, Tocqueville, Lamartine…

Dans sa dimension institutionnelle, l'organisateur de la science historique fut la monarchie de Juillet (Camille Jullian, 1896) avec une place décisive accordée à la discipline historique dans l'enseignement, la création d'Écoles spéciales, la commande de grands recueils (Documents inédits relatifs à l'histoire de France…), la Commission des Monuments historiques, les missions et fouilles à l'étranger…

Ces dernières années, le contexte est différent. La crise de la forme nationale et de l'identité française, les poussées d'investigation et de reconnaissance mémorielles ont provoqué trois contrecoups distincts :

1) - une curiosité portée à des phases du passé un peu délaissées par l'expression historienne, telle l'histoire coloniale ou l'histoire des servitudes ;

2) - un excès d'empathie et d'émotion rétrospectives pour des catégories de populations se présentant comme "victimes" d'une histoire occultée et/ou déformée ("descendants" de peuples ayant subi l'esclavage ; enfants de pays anciennement colonisés se trouvant en situation d'immigration…) et réclamant une "repentance" ;

3) - une montée du droit se substituant à l'approche politique du rapport à l'histoire, avec les exigences de reconnaissances mémorielles et de réparations symboliques et matérielles ; un "nouveau régime d'historicité" (Antoine Garapon, Peut-on réparer l'histoire ? 2008) est apparu qui exige l'indemnisation des préjudices de l'histoire au moyen des mécanismes du droit civil. Sans parler du rôle "d'expert" que la justice a requis des historiens dans les procès Barbie, Touvier et Papon.

Ce dispositif mental et politique a souvent conduit les historiens à répondre à cette demande sociale en faisant fi de la neutralité méthodologique. Les règles du positivisme, de la vérification factuelle des épisodes passés, de la problématisation contradictoire, de la distanciation entre mémoire et histoire ont été malmenées.

Réfutant les termes d'une approche en termes de bilan (positif/négatif), pourtant souvent utilisée en histoire, ces travaux ont tout de même présenté le passé colonial de la France avec un subjectivisme d'une extraordinaire négativité qui heurtait le savoir constitué sur cette période par des spécialistes qui avaient respecté les exigences de leur discipline. Il fallait rétablir ces vérités.

Quentin Ariès - Vous faites référence aux «lois Taubira» sur la traite négrière et le commerce triangulaire comme un abus du politique dans l’Histoire. Selon vous la loi venant d’être votée sur le génocide arménien est-elle du même calibre ?

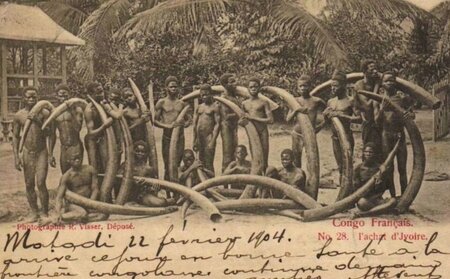

Michel Renard : Chacun sait ce que la "loi Taubira" a de contestable : l'oubli de la dimension quasi universelle de l'esclavage et des deux types de traites qui ont ponctionné le continent africain, à savoir la traite inter-africaine et la traite arabo-musulmane.

La loi pénalisant la "négation" du "génocide arménien" relève d'une illégitimité (le Parlement n'a pas à énoncer une vérité historique) et d'une imprudence intellectuelle (la qualification de "génocide" est discutée dans le monde anglo-saxon, et les travaux des historiens turcs sur les massacres d'Arméniens sont ignorés en France).

Quentin Ariès - Des conseils pour les candidats pour mieux comprendre le contexte de votre ouvrage ?

Michel Renard : Cinq références parmi d'autres peuvent motiver la curiosité et la réflexion des candidats, lecteurs du livre de Daniel Lefeuvre :

1) - Empire colonial et capitalisme français. Histoire d'un divorce, rééd. Albin Michel, 2004, Jacques Marseille (en particulier l'avant-propos).

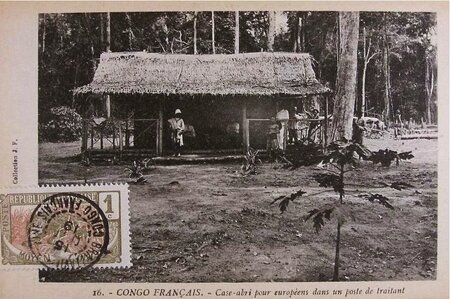

2) - Frères et sujets. La France et l'Afrique en perspective, Jean-Pierre Dozon, Flammarion, 2003. ("la singulière ambivalence d'un État français qui, comme d'autres puissances coloniales, façonna partout dans son empire des mondes d'assujettis, mais qui, beaucoup moins communément, y instilla des doses de fraternité", p. 341).

3) - Essai sur la colonisation positive. Affrontements et accommodements en Afrique noire, 1830-1930, Marc Michel, Perrin, 2009. (qui montre qu'en interdisant le regard critique sur les mouvements d'indépendance nationale, l'anticolonialisme historiographique a bloqué du même coup la compréhension du colonialisme, qu'il réduit au "mal" et qu'il juge plus qu'il n'explique ses mécanismes et son histoire).

4) – L'Europe face à son passé colonial, dirigé par Olivier Dard et Daniel Lefeuvre, Riveneuve éditions, 2008. (le meilleur colloque tenu ces dernières années sur le sujet avec des contributions internationales).

5 – les articles, réactions, confrontations et discussions accessibles sur le blog Études Coloniales : http://etudescoloniales.canalblog.com/ (plusieurs entrées et dossiers).

Quentin Ariès - Cet ouvrage est détaillé, plein de références peu étudiées lors des classes de terminales ou de premières dans les lycées, avez-vous des références complémentaires à donner ?

Michel Renard : Outre les ouvrages mentionnés ci-dessus, il peut être utile de parcourir quelques histoires générales de l'histoire coloniale :

- Histoire de la France coloniale, 1914-1990, collectif, Armand Colin, 1990.

- Histoire de la colonisation française (1815-1962), tome 2, Denise Bouche, Fayard, 1991.

- Pour une histoire de la guerre d'Algérie, Guy Pervillé, éd. Picard, 2002.

- La France et l'Algérie en guerre, 1830-1870, 1954-1962, Jacques Frémeaux, Economica, 2002.

- Les traites négrières. Essai d'histoire globale, Olivier Pétré-Grenouilleau, Gallimard, 2004.

- De quoi fut fait l'Empire. Les guerres coloniales au XIXe siècle, Jacques Frémeaux, CNRS éditions, 2010.

"Mais, avant tout, peut-être convient-il que l'histoire de la traite s'émancipe véritablement d'un certain manichéisme (...) l'Afrique noire n'a pas été seulement une victime de la traite, elle a été l'un de ses principaux acteurs" (Olivier Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières, essai d'histoire globale, 2005, p. 460-462).

Quentin Ariès - L’épreuve sur ouvrage de Sciences Po Grenoble comportera des questions précises sur votre ouvrage et une «dissertation d’ouverture» par rapport au thème du livre. Selon vous, comment préparer au mieux les candidats et des idées de sujet ?

Michel Renard : Questions précises

1) - La comparaison colonisation et Shoah est-elle historiquement concevable ?

2) - Les conquêtes coloniales furent-elles unilatéralement violentes ?

3) - L'Empire colonial français fut-il économiquement "rentable" ?

4) - La domination coloniale s'est-elle réduite à l'encadrement et à l'oppression ?

5) - L'Algérie a-t-elle perdu à la colonisation ?

6) - De quoi la France est-elle économiquement redevable aux immigrés ?

Dissertation d'ouverture

1) - Après avoir établi un bilan général de la colonisation, quelle pertinence peut-on accorder au thème de la "repentance" ?

2) - Peut-on affirmer que l'anti-colonialisme est toujours d'actualité ?

3) - Compte tenu des relations, des violences et des contacts établis par la colonisation entre des peuples et des cultures différents, peut-on envisager un renouvellement des coopérations et des avenirs partagés et réconciliés ?

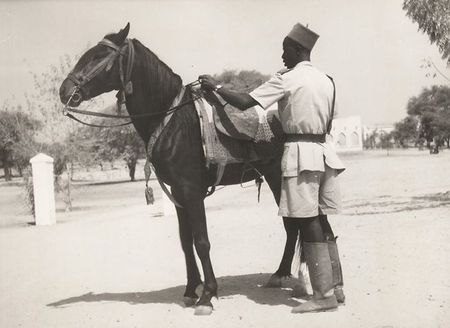

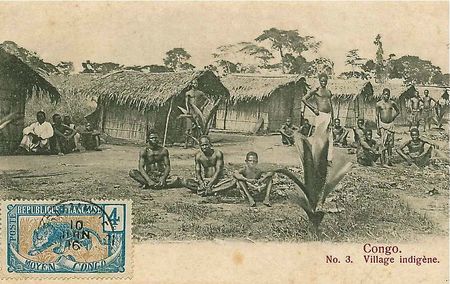

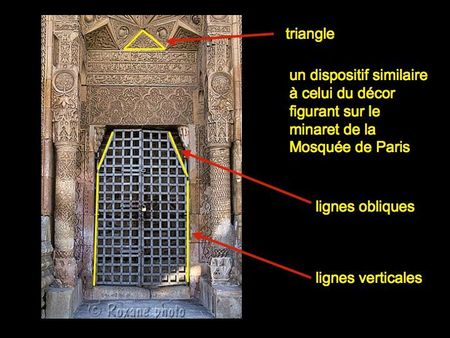

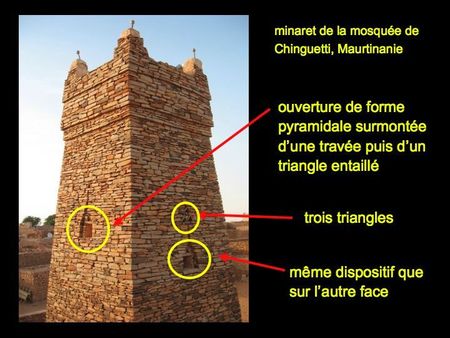

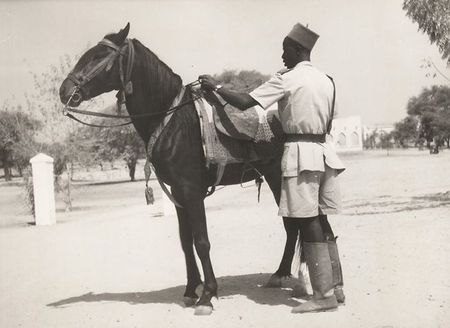

palais de Justice à Bobo-Dioulasso (Haute-Volta) en février 1948 (source)

Quelques liens sur Études Coloniales

- Il est faux d'affirmer que la colonisation française a été un génocide ou une extermination.

- les armes de la colonisation.

- protectionnisme et expansion coloniale.

- quelle histoire coloniale au Bac ? Clemenceau et Jules Ferry en 1885.

- des professeurs d'histoire parlent du sujet de Bac sur la colonisation.

- génocide culturel en Algérie coloniale ?

- critique du livre Coloniser, exterminer.

- discours de Nicolas Sarkozy à Dakar (26 juillet 2007) et critiques et contre-critiques.

- a-t-il existé un esprit économique impérial ?

- compte rendu du livre de Jacques Marseille par Paul Bairoch.

- le livre de Daniel Lefeuvre au programmme de l'IEP de Grenoble (dossier de la controverse).

Michel Renard

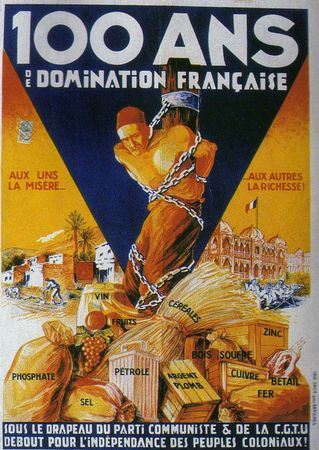

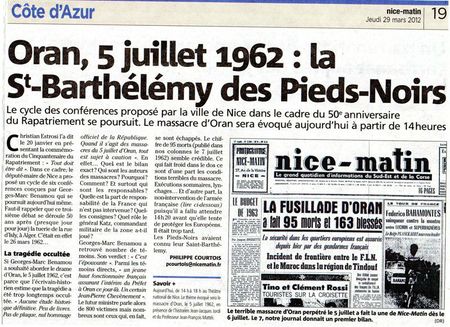

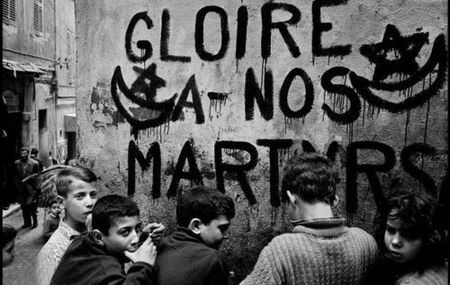

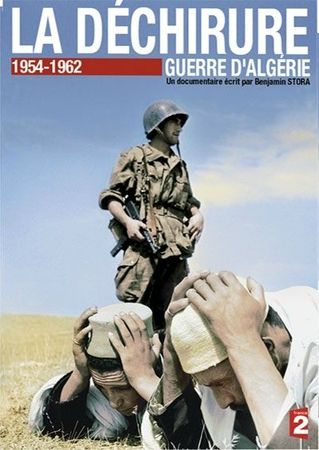

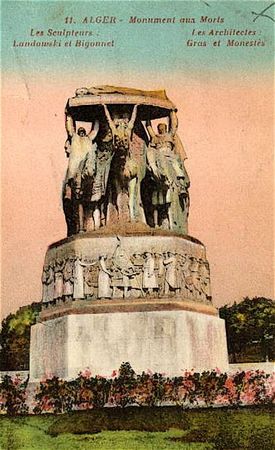

deux expressions, politiquement opposées, d'une actualité

de la "décolonisation", cinquante ans après les indépendances ?

- retour à l'accueil

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)