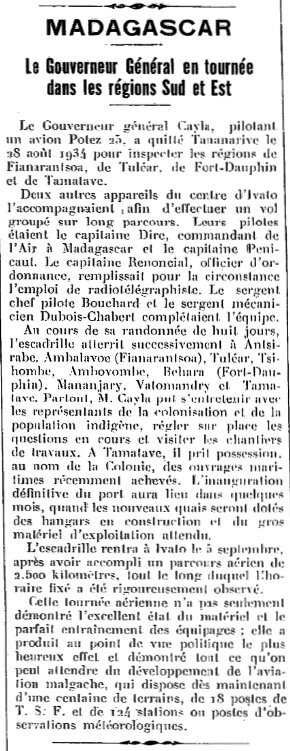

DOSSIER

- articles Guy Pervillé et de Jean Monneret

______________________

les accords d'Évian (18 mars 1962)

un bien étrange document

Guy PERVILLÉ

Cette communication a été présentée le 27 septembre 2003 au colloque organisé par le Cercle algérianiste de Bordeaux, intitulé L’après 19 mars 1962 ... et si on en parlait ! Rencontres avec des historiens et des témoins.

______________________

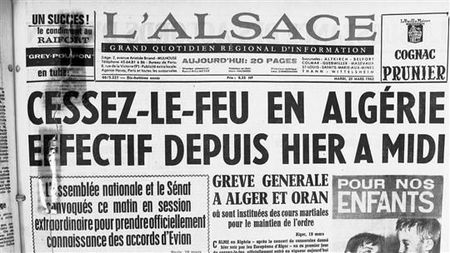

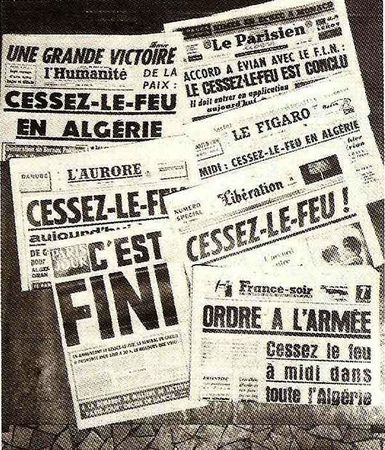

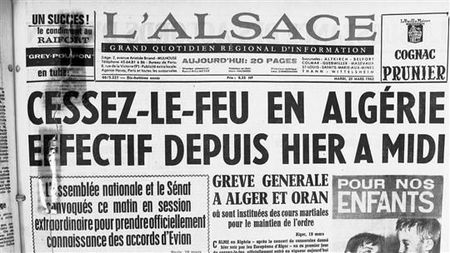

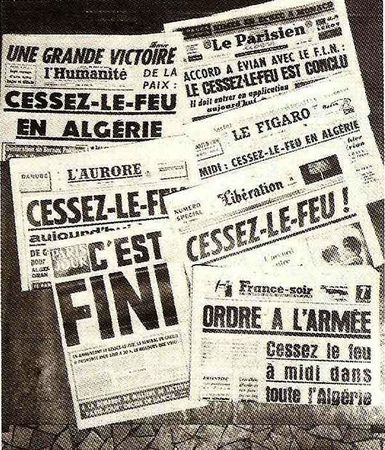

Les accords d’Évian signés le 18 mars 1962 par les représentants du gouvernement français et ceux du FLN étaient censés rétablir la paix en Algérie par un cessez-le-feu dès le lendemain 19 mars à midi. Les Français rapatriés de ce pays sont bien placés pour savoir que la réalité fut très différente, et c’est pourquoi ce nom leur rappelle de mauvais souvenirs qui les empêchent de considérer le 19 mars comme l’anniversaire de la fin de la guerre.

Mais avant de pouvoir juger valablement ces accords, il est nécessaire de les connaître, afin d’éviter des erreurs trop souvent commises.

«Un bien étrange document»

Les accords d’Évian étaient un «bien étrange document» [1] de quatre-vingt-treize feuillets [2], qui comprenait un accord militaire de cessez-le-feu, et plusieurs déclarations politiques relatives à l’avenir de l’Algérie et des relations franco-algériennes.

Krim Belkacem

Krim Belkacem

Le cessez-le feu devait mettre fin «aux opérations militaires et à toute action armée» le 19 mars à douze heures, et interdire par la suite «tout recours aux actes de violence individuelle et collective», ainsi que «toute action clandestine et contraire à l’ordre public». Seules les forces françaises pourraient circuler librement jusqu’au résultat de l’autodétermination, tout en évitant le contact avec les forces du FLN. Les incidents seraient réglés par des commissions mixtes, et tous les prisonniers seraient libérés.

La déclaration générale partageait les compétences pendant la période transitoire entre un haut commissaire de France, responsable de l’ordre public en dernier ressort, et un exécutif provisoire franco-algérien nommé d’un commun accord, et disposant d’une force locale ; elle promettait un référendum d’autodétermination dans un délai de trois à six mois, proclamait la souveraineté du futur État algérien, garantissait les libertés et la sécurité de tous ses habitants, fixait les principes de la coopération entre les deux États, du règlement des questions militaires et de celui des litiges.

Plusieurs déclarations particulières promettaient l’amnistie pour tous les actes commis en relation avec les événements politiques avant le cessez-le-feu et l’immunité pour toutes les opinions émises jusqu’à l’autodétermination, l’exercice des droits civiques algériens pour les citoyens français d’Algérie (avec représentation proportionnelle à leur nombre) pendant trois ans avant de choisir leur nationalité définitive, le respect de leurs biens, de leurs droits civils, et de leur religion.

1962

1962

Elles prévoyaient aussi la coopération économique et financière, fondée sur la réciprocité des intérêts ; la mise en valeur des richesses du Sahara par un organisme franco-algérien ; la coopération culturelle et technique. Une convention militaire ordonnait la réduction des forces françaises à 80.000 hommes un an après l’autodétermination et leur évacuation totale deux ans plus tard, sauf les bases navales et aériennes de Mers-el-Kébir et Bou Sfer, concédées pour 15 ans, et les sites sahariens d’essais de bombes atomiques et de fusées pour 5 ans. Les litiges devaient être réglés par concertation, arbitrage, ou appel à la Cour internationale de justice.

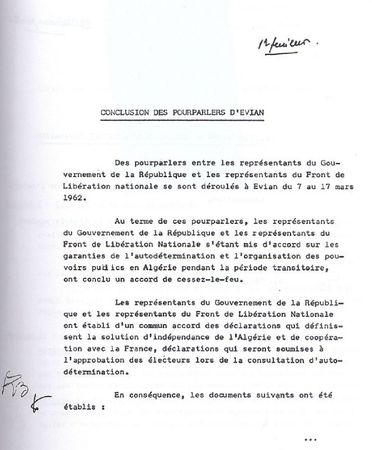

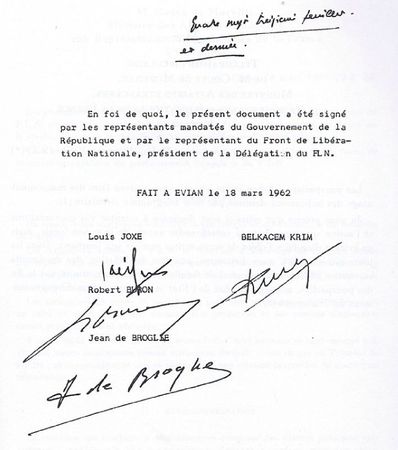

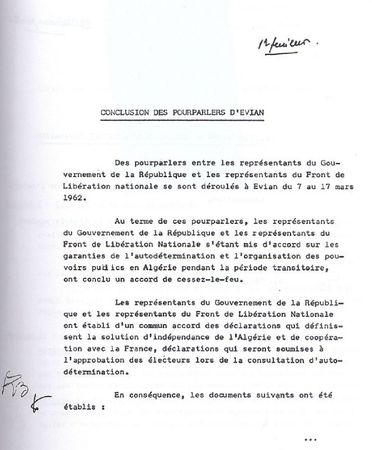

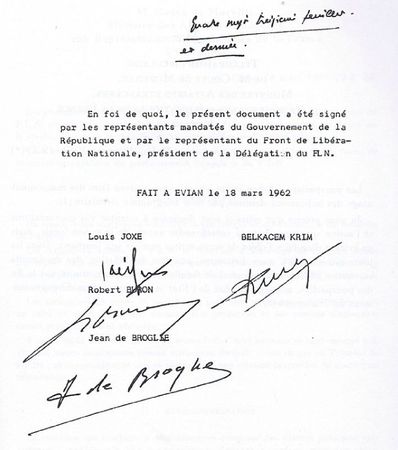

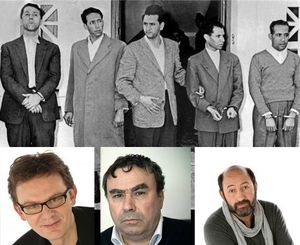

Ces accords étaient signés à la fin du dernier feuillet par trois ministres français, Louis Joxe, Robert Buron et Jean de Broglie, et par le vice-président du GPRA Belkacem Krim, qui avait tenu par surcroît à parapher chacun des 92 feuillets précédents, obligeant ainsi son homologue français Louis Joxe à en faire autant. Et pourtant, certains auteurs ont nié l’existence d’accords bilatéraux, et persistent à les présenter comme une déclaration unilatérale du gouvernement français, n’engageant que lui [3].

de gauche à droite ; Robert Buron, Louis Jose,

de gauche à droite ; Robert Buron, Louis Jose,

Michel Debré et Jean de Broglie

Cette erreur s’explique par une confusion entre le texte authentique des accords et les «déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie», publiées dans le Journal officiel de la République française du 20 mars sous les signatures du président de la République, du Premier ministre, et des ministres Louis Joxe, Louis Jacquinot, Bernard Chenot et Jean de Broglie, et suivies de plusieurs décrets d’application [4]. En effet, les accords ont été publiés séparément par les deux parties, et avec des différences de présentation significatives.

Aucune des deux versions ne suivait exactement le plan du texte authentique ; celui-ci commençait par le préambule suivant :

«CONCLUSION DES POURPARLERS D’ÉVIAN.

Des pourparlers entre les représentants du Gouvernement de la République et les représentants du Front de Libération Nationale se sont déroulés à Évian du 7 au 17 (sic) mars 1962.

Au terme de ces pourparlers, les représentants du Gouvernement de la République et les représentants du Front de Libération nationale s’étant mis d’accord sur les garanties de l’autodétermination et l’organisation des pouvoirs publics en Algérie pendant la période transitoire, ont conclu un accord de cessez-le-feu.

Les représentants du Gouvernement de la République et les représentants du Front de Libération nationale ont établi d’un commun accord des déclarations qui définissent la solution d’indépendance de l’Algérie et de coopération avec la France, déclararations qui seront soumises à l’approbation des électeurs lors de la consultation d’autodétermination.

En conséquence, les documents suivants ont été établis.» [5]

Suivaient les documents classés en trois parties :

«1. CONDITIONS ET GARANTIES DE L’AUTODÉTERMINATION

a) . Règlement des garanties de la consultation de l’autodétermination,

b) . Organisation des pouvoirs publics en Algérie pendant la période transitoire,

c) . Accord de cessez-le-feu,

d) . Déclaration concernant l’amnistie.» [6]

«2. DECLARATIONS DE PRINCIPES relatives à la solution d’indépendance de l’Algérie et de coopération entre la France et l’Algérie, qui seront soumises aux électeurs lors du scrutin d’autodétermination.

A - Déclaration des garanties.

B - Déclaration de principes sur la coopération économique et financière.

C - Déclaration de principes sur la coopération pour l’exploitation des richesse du sous-sol du Sahara.

D - Déclaration de principes sur la coopération culturelle.

E - Déclaration de principes et son annexe relative aux questions militaires.

F - Déclaration de principes relative au règlement des différends. » [7]

« 3. La DECLARATION GENERALE ci-après a été adoptée.» [8]

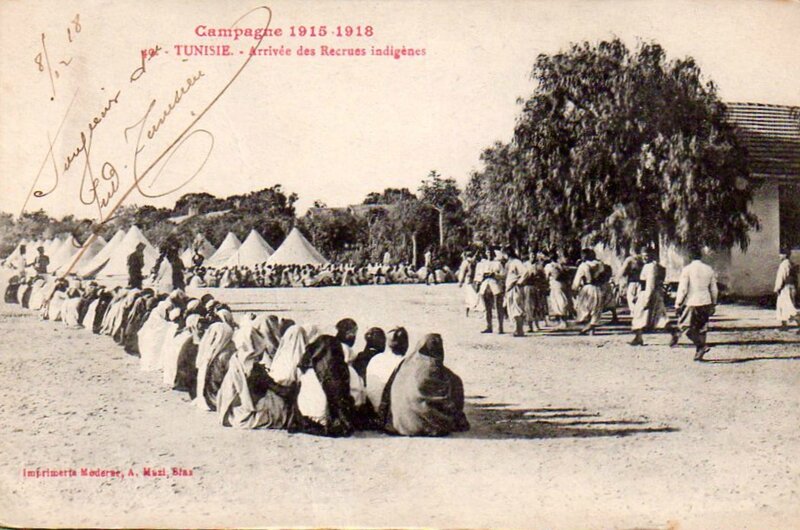

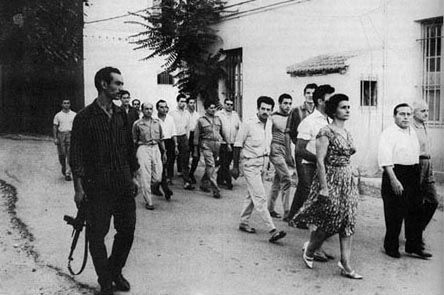

éléments de la délégation algérienne à Évian en mai-juin 1961, de gauche à droite :

éléments de la délégation algérienne à Évian en mai-juin 1961, de gauche à droite :

Mohamed Ben Yahya, Saad Dahlab, maître Ahmed Boumendjel, Ali Mendjel, Ahmed Francis, Krim Belkacem,

Taeyb Bouhlarouf, le colonel Boussouf ; au second plan, le dernier personnage à

droite, au veston clair, est Mohammed Harbi

Le préambule originel des accords signés ne fut pas publié tel quel, pas plus que la première partie. En effet, la version française publiée au Journal officiel commençait par l’«Accord de cessez-le-feu en Algérie», suivi par les «Déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie», qui commençaient par la «Déclaration générale» résumant l’ensemble des accords, avant de reproduire toutes les déclarations de principes.

La déclaration générale commençait ainsi : «Le peuple français a, par le référendum du 8 janvier 1961, reconnu aux Algériens le droit de choisir, par voie d’une consultation au suffrage direct et universel, leur destin politique par rapport à la République française. Les pourparlers qui ont eu lieu à Évian du 7 mars au 18 mars 1962 entre le gouvernement de la République et le FLN ont abouti à la conclusion suivante : (...)». Les points a), b) et d) de la partie 1 furent publiées sous forme de décrets [9].

De son côté, le FLN publia seulement, dans son organe officiel El Moudjahid, la déclaration des garanties, commençant par une introduction légèrement différente de la version française : «Cette déclaration générale constitue le résumé et le préambule des textes détaillés des accords, contresignés respectivement par MM. Belkacem Krim et Louis Joxe à Évian, le 18 mars 1962. Les pourparlers qui ont eu lieu à Évian du 7 au 18 mars 1962 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne ont abouti à la conclusion suivante : (...)» [10].

une divergence non surmontée

Cette légère différence de présentation révélait une divergence non surmontée sur la nature et la signification profonde des accords. Pour le gouvernement français, c’était un programme commun proposé par lui-même et par un parti algérien (le FLN) à la ratification des deux peuples, qui en ferait une loi fondamentale de l’État algérien [11], lequel n’avait jamais existé, et serait créé par le référendum d’autodétermination. Pour le FLN, c’était un traité entre deux gouvernements, reconnaissant implicitement la légitimité du GPRA. En effet, le général de Gaulle n’avait pas voulu reconnaître formellement le GPRA comme tel.

C’est pourquoi le gouvernement français avait d’abord prévu de ne signer aucune déclaration bilatérale avec le FLN, puis de ne signer que le cessez-le-feu, et il s’était finalement contenté de signer le dernier feuillet des accords, puis il en avait publié les textes en leur donnant l’apparence de décisions souveraines unilatérales ; alors que le vice-président du GPRA avait insisté pour en parapher tous les feuillets afin de leur donner celle d’un traité international.

Paradoxalement, les deux parties avaient agi contre leurs intérêts. En effet, le GPRA avait tenu à prendre des engagements solennels qu’il n’avait pas l’intention de respecter tous ni toujours, alors que le gouvernement français avait affaibli les accords en ne reconnaissant pas officiellement son partenaire. Les accords d’Évian étaient donc un fragile échafaudage juridique. Pourtant, le fait est qu’ils avaient bien été négociés et signés bilatéralement.

les origines des accords d’Évian

Avant de montrer comment ces accords ont été appliqués ou violés, il faut revenir sur certains aspects du processus qui les a produits (sans vouloir raconter toutes les relations entre de Gaulle et le FLN depuis 1958).

Comme on l’a vu, le début de la déclaration générale se référait au référendum du 8 janvier 1961, suivi et entériné par la loi du 14 janvier 1961, qui avait légitimé le recours à l’autodétermination des populations algériennes, et permis au gouvernement français de la préparer en réglant par décrets l’organisation des pouvoirs publics en Algérie, de façon à créer un organe exécutif et des assemblées délibératives algériennes.

Mais cette procédure était illégitime aux yeux de la plupart des Français d’Algérie et des partisans de l’Algérie française, qui en dénonçaient le caractère anticonstitutionnel. En effet, ils n’avaient pas oublié la propagande déployée officiellement durant l’été 1958 par les autorités militaires et civiles en faveur du «oui» au référendum sur la Constitution de la Ve République, qui était officiellement présenté comme un «oui» à la France «de Dunkerque à Tamanrasset».

L’économiste Maurice Allais (bien que partisan du principe de l’autodétermination) démontra l’inconstitutionnalité de la procédure employée par le gouvernement dans le quatrième chapitre de son livre L’Algérie d’Évian. Le référendum et la résistance algérienne (Paris, L’esprit nouveau, juillet 1962) [12], en s’appuyant notamment sur des déclarations du Premier ministre Michel Debré, qui affirmait en 1959 que «les départements d’Algérie et du Sahara font partie de la République au même titre que les départements métropolitains», et que «aucune transformation en États de la Communauté, aucune sécession de la République, ne sont donc constitutionnellement possibles pour les départements et territoires faisant actuellement partie de la République française» [13].

Pourtant, le débat a rebondi dans les années 1990, après la publication de Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958 [14], suivis par des études sur L’écriture de la Constitution de 1958 [15], qui ont montré comment celle-ci avait été conçue de manière à faciliter le changement de statut de territoires faisant partie de la République une et indivisible.

En 1995, l’ancien magistrat Georges Bensadou a estimé que, selon l’article 72 de la Constitution, l’Algérie était une «collectivité territoriale créée par la loi» (celle du 20 septembre 1947) et pouvait changer de statut pour sortir de la République par l’effet d’une autre loi [16].

En 1998, Jean-François Paya est revenu sur la question du statut constitutionnel de l’Algérie dans la Constitution de 1958 [17], et il a conclu que celle-ci avait bien été conçue pour permettre la séparation en utilisant les articles 72, 73, 11 et 53. On sait que le général de Gaulle avait réservé à l’Algérie, dans son allocution du 13 juillet 1958 [18], une «place de choix» dans la «Communauté plus large que la France» [19] que la Constitution allait bientôt instituer, mais aussi qu’il avait une manière très personnelle d’interpréter «sa» constitution, qui ne faisait pas l’unanimité des juristes. N’étant pas juriste, je préfère ne pas me prononcer sur ce sujet.

Quoi qu’il en soit, le référendum du 8 janvier 1961 était bien un fait politique d’une importance capitale. En métropole, avec une participation de 76,5% des inscrits, le «oui» avait réuni 75,26% des suffrages exprimés. Sachant que le PCF et le PSU avaient préconisé le «non» par crainte d’une tentative gouvernementale de prolonger la guerre en l’algérianisant, les partisans de l’Algérie française ne pouvaient revendiquer qu’une minorité des 24,74% de «non».

Le président de la République n’avait donc pas tort de croire que la grande majorité des Français lui faisait confiance pour mettre fin à la guerre d’Algérie, et que l’ouverture de négociations avec le FLN élargirait encore sa majorité dans le pays. La décision qu’il prit aussitôt après, avec l’accord du premier ministre Michel Debré, de donner la priorité à une négociation avec ses dirigeants sur la création immédiate d’institutions provisoires algériennes était donc logiquement prévisible (surtout après les manifestations nationalistes de décembre 1960 dans les grandes villes d’Algérie).

Au contraire, les résultats du référendum en Algérie n’étaient pas aussi clairs. L’abstention, conforme aux consignes impératives du FLN, avait obtenu une majorité relative de 42% des inscrits, et triomphé dans les quartiers musulmans des grandes villes ; le «oui», recommandé par les autorités civiles et militaires, 39% (surtout dans les campagnes) ; alors que le «non» prôné par les partisans de l’Algérie française en avait rassemblé 18%, et même obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans les départements d’Alger et d’Oran et dans les arrondissements de Bône et de Philippeville. On pouvait en déduire, tout au moins, que la grande majorité des Français d’Algérie n’avait pas mandaté le gouvernement pour mettre fin à l’Algérie française, ni pour livrer le pays au FLN.

Quoi qu’il en soit, les négociations qui s’étaient engagées bientôt dans le secret, puis publiquement le 20 mai 1961 à Évian, n’avaient pas été décidées par «la volonté d’un seul homme, vieillard entêté», contrairement à l’expression de Maurice Allais [20].

Même si le général de Gaulle prenait «toutes les décisions importantes sans consulter qui que ce soit», il n’en avait pas moins tenu compte des suggestions venues de son opposition de gauche, prête à lui prêter son appui conditionnel pour mettre fin à la guerre d’Algérie.

En effet, la procédure suivie ne fut pas celle qu’avait annoncée le président de la République dans son discours du 16 septembre 1959 (libre choix de leur avenir par tous les habitants de l’Algérie entre trois options, quatre ans au plus tard après le rétablissement de la paix, sans privilégier le FLN qui devrait cesser le feu et rendre ses armes) ; elle correspondit aux propositions faites par des juristes et militants de gauche réunis en congrès à Royaumont (juin-juillet 1960), Aix-en-Provence (décembre 1960), et Grenoble (mars 1961) : négocier avec le FLN sur les conditions du cessez-le-feu, mais également sur les garanties de l’autodétermination, l’organisation de la période transitoire, l’avenir de l’Algérie et des relations franco-algériennes, de façon à présenter un programme commun à l’approbation du peuple algérien.

Comme l’écrivit le maire socialiste de Marseille, Gaston Defferre, dans Le Provençal du 5 mars 1962, «la procédure qui a été choisie est exactement celle que nous n’avons pas cessé de préconiser : accord sur le fond et ratification par le peuple algérien à la demande du gouvernement français et du GPRA» [21].

Pour ouvrir ces négociations, le général de Gaulle dut renoncer successivement à des principes qu’il avait longtemps proclamés intangibles : le préalable de la remise des armes (accepté en juin 1960 par le chef de la wilaya IV, Si Salah, mais refusé par les émissaires du GPRA à Melun) et celui d’un cessez-le-feu, remplacé en mai 1961 par une trêve unilatérale des opérations offensives que le FLN dénonça comme un piège, les discussions parallèles avec le MNA de Messali Hadj et d’autres tendances politiques, la limitation de l’ordre du jour au cessez-le-feu et aux garanties de l’autodétermination.

Il accepta ainsi de reconnaître de fait le GPRA comme seul interlocuteur valable et comme futur gouvernement probable de l’Algérie indépendante (même s’il refusa toujours, comme on l’a vu, de le reconnaître formellement).

la relance des négociations après les échecs de 1961

Pour relancer ces négociations suspendues après les conférences d’Évian (mai-juin 1961) et de Lugrin (juillet 1961), et pour les faire aboutir, il dut reconnaître la souveraineté du futur État algérien sur les deux départements sahariens (5 septembre 1961) et consentir de nouvelles concessions sur les droits de la communauté européenne et des musulmans voulant conserver leur nationalité française [22] dans l’Algérie indépendante.

Il obtint en contrepartie un régime transitoire privilégié de binationalité pendant trois ans pour les Français d’Algérie, et des garanties générales de sécurité, censées protéger contre toutes représailles tous ceux qui avaient pris parti contre le FLN en actes ou en paroles :

«Nul ne peut être inquiété, recherché, poursuivi, condamné, ni faire l’objet de décision pénale, de sanction disciplinaire ou de discrimination quelconque, en raison d’actes commis en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu.»

«Nul ne peut être inquiété, recherché, poursuivi, condamné, ni faire l’objet de décision pénale, de sanction disciplinaire ou de discrimination quelconque, en raison de paroles ou d’opinions en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour du scrutin d’autodétermination.» [23]

La rédaction de ces garanties ne prêtait à aucune équivoque, et le FLN savait à quoi il s’était engagé, car le gouvernement français avait fait d’un engagement de non-représailles la condition de la reprise des pourparlers à la fin d’octobre 1961 [24].

les révélations de Rossfelder

Et pourtant, l’idée s’est répandue dès 1962 parmi les partisans de l’Algérie française que celles-ci étaient démenties par des clauses secrètes qui auraient livré les Français d’Algérie et les musulmans fidèles à la vindicte du FLN. D’où venait cette idée ?

De révélations faites, peu après la fin de la conférence secrète des Rousses, à André Rossfelder (dirigeant de l’OAS en exil à Rome) par son frère Roger, porteur de valises du FLN. Ce dernier lui aurait apporté «l’essentiel des agréments secrets qui venaient d’intervenir aux Rousses entre le gouvernement et le FLN le 18 février et que le congrès du FLN s’apprétait à discuter».

Ces renseignements comportaient deux parties : «1 - les éléments d’une convention qui s’est révélée plus tard plus vraie que les accords dits d’Evian, 2 - le scénario de la transmission du contrôle des grandes villes au FLN... (durcissement de l’armée à l’égard des Français d’Algérie, isolement des quartiers populaires ... ouverture du feu si l’occasion s’en présentait ... coopération FLN-Polices spéciales, etc.» ; l’informateur affirma que ces points avaient été «moins une exigence du FLN qu’une offre faite par les délégués gouvernementaux pour amener les autres à signer» [25]. André Rossfelder et Jacques Soustelle informèrent aussitôt un journaliste du Tempo, qui publia un article, démenti peu après par le ministre des Affaires algériennes Louis Joxe [26].

André Rossfelder a raconté cet épisode plus en détail dans ses récents Mémoires [27]. On y apprend que son frère ne lui avait pas apporté le texte des prétendus «accords secrets», mais seulement «quelques lignes griffonnées sur un papier et le reste inscrit dans sa tête»

Il semble bien s’agir de révélations sur le contenu de l’accord préliminaire des Rousses, et sur des décisions déjà prises par le gouvernement (directives données dès le 20 décembre 1961 pour faire face à une insurrection de l’OAS à Alger et Oran [28], licenciement et désarmement des supplétifs musulmans annoncés au Conseil des ministres du 21 février 1962 [29]) qui auraient été communiquées par ses représentants aux délégués du GPRA pour les convaincre.

Le rapport présenté par le GPRA au CNRA (réuni à Tripoli du 22 au 27 février 1962 pour autoriser ou non la conclusion des négociations par la deuxième conférence d’Évian) explique pourquoi ce projet d’accord lui semblait acceptable : parce qu’il sauvegardait «les principes intangibles de notre révolution», qui étaient «aujourd’hui pleinement reconnus par la France». Celle-ci avait reconnu en fait le GPRA comme futur gouvernement algérien en acceptant «une négociation globale sur l’avenir de l’Algérie».

Dans ces conditions, «l’autodétermination apparaît désormais comme une formalité - à laquelle la France, pour des raisons à la fois politiques et juridiques, reste attachée - , et la question des garanties en vue d’un scrutin libre est devenue celle, beaucoup plus concrète, d’une préparation à l’indépendance. Il ne s’agit plus en effet de déterminer les conditions d’un référendum loyal, ce qui (...) s’avérera toujours quelque peu illusoire, mais de créer en Algérie, dès la proclamation du cessez-le-feu, les conditions psychologiques, politiques et administratives de l’ère nouvelle, l’ère de l’indépendance. C’est sous cet éclairage que prennent tout leur sens, et toute leur portée, l’institution d’un Exécutif provisoire qui doit être contrôlé par le FLN, la mise sur pied d’une force locale indépendante de l’armée française, l’algérianisation accélérée de l’administration dans toutes les branches, etc.» [30].

En somme, le GPRA avait acquis la conviction que le gouvernement français ne s’opposerait pas à sa prise du pouvoir, pourvu qu’il ménageât les transitions et les apparences. Mais rien de tout cela ne prouve l’existence d’autres accords secrets, ou de clauses secrètes [31] des accords d’Évian, contredisant et annulant la déclaration des garanties.

application ou violation des accords d’Évian

Les accords d’Évian ont-ils été appliqués ? Ils l’ont été formellement. Du côté français, le gouvernement les a aussitôt publiés, avec leurs décrets d’application, et a organisé en métropole (mais pas en Algérie) le référendum du 8 avril 1962, destiné à ratifier les accords, à donner au gouvernement les pleins pouvoirs pour les appliquer, et à l’autoriser à conclure des actes de coopération avec l’Algérie indépendante.

Le Délégué général du gouvernement, Jean Morin, fut aussitôt remplacé par le Haut commissaire de France, Christian Fouchet, et l’Exécutif provisoire comprenant six membres du FLN, trois musulmans indépendants et trois européens libéraux, présidé par l’ancien président de l’Assemblée algérienne Abderrahmane Farès [32], fut installé à Rocher Noir le 13 avril.

Sur sa proposition, la date du référendum d’autodétermination de l’Algérie fut fixée au 1er juillet, raccourcissant la période transitoire à trois mois et dix jours. La commission centrale de contrôle déclara le 3 juillet qu’à la question posée, «Voulez-vous que l’Algérie devienne indépendante en coopérant avec la France ?», environ 5.975.000 votants sur 6.000.000 avaient répondu «oui». Aussitôt, le président de l’Exécutif provisoire proclama l’indépendance de l’Algérie, et le président de la République française la reconnut.

L’Exécutif provisoire resta en fonction pour organiser l’élection d’une Assemblée nationale (dans laquelle les citoyens français d’Algérie obtinrent 10% des sièges), et lui remit ses pouvoirs le 25 septembre 1962 (en même temps que ceux du GPRA) [33]. Mais ce respect formel de la procédure prévue n’avait pu cacher longtemps de très nombreuses et très graves violations des clauses fondamentales des accords d’Évian, qui les vidèrent de leur contenu.

accords bafoués

En effet, le cessez-le-feu et la déclaration des garanties furent très vite bafoués. Le dispositif des accords fut rapidement démantelé, d’abord par une insécurité généralisée, puis par des décisions prises par le nouveau gouvernement algérien.

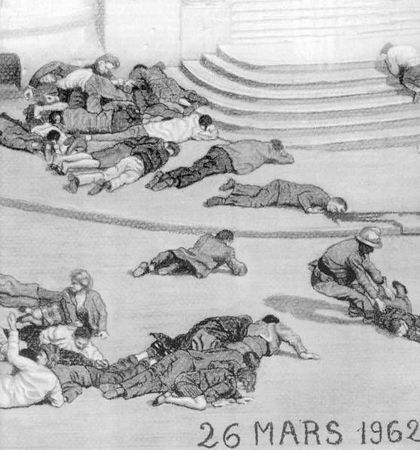

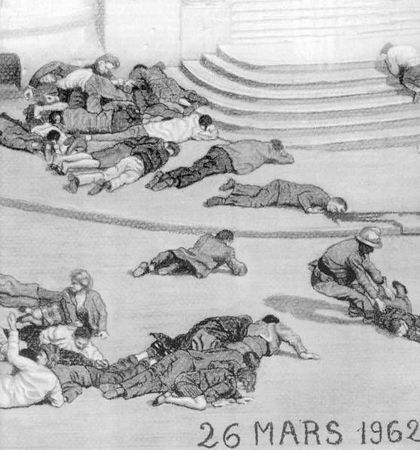

L’Organisation armée secrète a été et est encore très souvent considérée comme la seule responsable de la faillite des accords d’Évian. En effet, l’OAS a condamné ces accords qu’elle jugeait illégaux et illégitimes, et s’est efforcée d’en empêcher l’application en sabotant le cessez-le-feu. Ses commandos ont redoublé leurs attaques, à la fois contre le FLN et contre les forces gouvernementales, qu’ils considéraient désormais comme «forces ennemies». Ils ont ainsi provoqué des affrontements sanglants avec celles-ci (bataille, bouclage et ratissage de Bab-el-Oued, puis fusillade de la rue d’Isly le 26 mars 1962 [34]).

En même temps, ils ont tenté de provoquer la rupture du cessez-le-feu par le FLN, en chassant les musulmans des quartiers européens par des meurtres en série et en les harcelant dans leurs propres quartiers, afin d’obliger l’armée française à s’interposer et à rompre à son tour le cessez-le-feu.

Ces faits sont vrais, et ils ont aggravé les souffrances des Français d’Algérie. Ceux qui ont délibérément provoqué les représailles dont ils ont souffert sont mal placés pour les dénoncer.

Mais il ne faut pas oublier le fait que la tactique de provocation raciale était contraire aux instructions répétées du général Salan [35], qui voulait encore espérer une participation d’une partie des musulmans au soulèvement de l’OAS. Et que son terrorisme était resté moins meurtrier que celui du FLN jusqu’en janvier ou février 1962, suivant les préfets de police d’Alger et d’Oran et le ministre des Affaires algériennes Louis Joxe.

Les responsabilités du FLN ont été non moins importantes. On a souvent rendu hommage à la modération dont il aurait fait preuve dans les premières semaines du cessez-le-feu, en empêchant les foules musulmanes de réagir aux provocations de l’OAS.

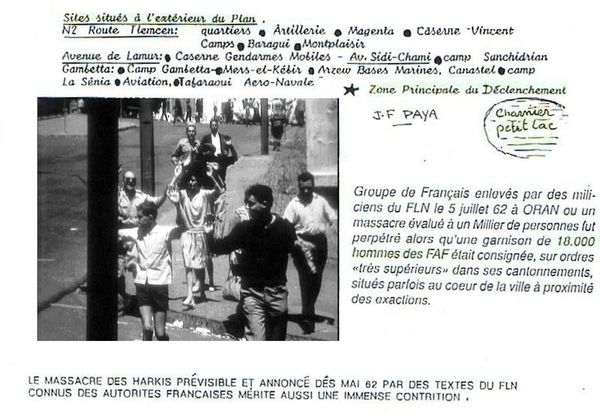

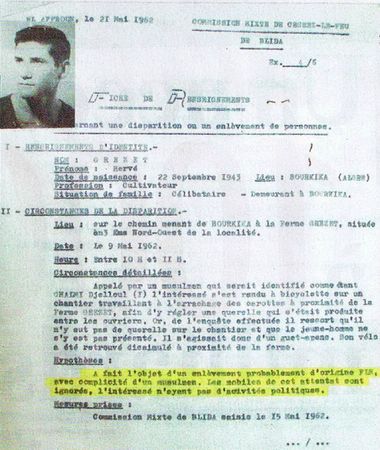

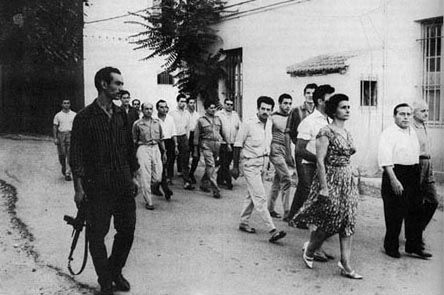

enlèvements de Français par le FLN à partir d'avril 1962

Mais sa modération ne dura pas. À partir du 17 avril 1962, il multiplia les enlèvements de Français de souche européenne à Alger, à Oran, et dans les régions voisines. Ce «terrorisme silencieux» (suivant l’expression de Jean Monneret [36]) visait à démanteler l’OAS ou à riposter à ses provocations sans rompre visiblement le cessez-le-feu [37] ; il devint rapidement incontrôlable, et créa une insécurité dont nul ne pouvait se croire à l’abri, qui déclencha directement l’exode massif des Français d’Algérie.

Dès le premier jour, le FLN prépara sa prise du pouvoir suivant sa propre interprétation des accords d’Évian, mais contrairement à de nombreuses clauses du cessez-le-feu et de la déclaration des garanties. Les troupes de l’ALN sortirent en armes de leurs «zones de stationnement» pour faire de la propagande, lever des contributions financières, faire des réquisitions, et recruter des volontaires pour regonfler leurs effectifs, en appelant à déserter les soldats et supplétifs musulmans de l’armée française, mais aussi ceux de la force locale.

Les messalistes furent systématiquement pourchassés et emprisonnés sauf s’ils acceptaient de renier leur parti. Les harkis et autres «traîtres» furent parfois massacrés (dès le 19 mars à Saint-Denis du Sig), ou le plus souvent rassurés par des promesses de pardon, qu’ils croyaient garantir en reversant au FLN leurs indemnités de licenciement ; mais des instructions des wilayas et de l’état-major de l’ALN annonçaient que leur sort serait règlé par la justice du peuple après la proclamation de l’indépendance [38].

divisions internes du FLN-ALN

Seules les divisions internes du FLN-ALN pouvaient l’empêcher de prendre le pouvoir dès cette proclamation. En effet, les tensions entre ses différentes factions aboutirent à l’échec du CNRA réuni à Tripoli en mai et juin 1962 pour lui donner un programme et une nouvelle direction politique. À la veille du référendum d’autodétermination, le GPRA présidé par Benyoucef Ben Khedda était contesté par le Bureau politique dirigé par Ahmed Ben Bella, et par l’état-major général de l’ALN commandé par le colonel Boumedienne.

Le 3 juillet, le GPRA entra à Alger, accueilli par l’Exécutif provisoire qui lui remit sa démission [39] (contrairement aux accords d’Évian) ; mais il la refusa et le pria de rester à son poste jusqu’à l’élection et la réunion de l’Assemblée nationale.

Ainsi, la souveraineté algérienne et la responsabilité du maintien de l’ordre échurent à un exécutif sans prestige et privé de toute autorité par la désertion massive de la force locale vers les wilayas, alors que deux coalitions instables se réclamant également du FLN-ALN s’affrontaient pendant trois mois pour le pouvoir, jusqu’au bord de la guerre civile.

Les garanties de sécurité données aux Français d’Algérie et aux Algériens pro-français sombrèrent dans le chaos. Le plébiscite de la liste unique du FLN à l’Assemblée nationale [40] démentit les illusions démocratiques des auteurs des accords, et camoufla la prise du pouvoir par la force militaire la mieux organisée, l’armée des frontières du colonel Boumedienne [41]. Ainsi, les négociateurs algériens des accords d’Evian furent écartés du pouvoir.

le gouvernement de Ben Bella

Après la formation du premier gouvernement de l’Algérie indépendante par Ahmed Ben Bella, les dirigeants algériens s’efforcèrent de mettre fin aux enlèvements de Français et de retrouver les disparus. Ils mirent beaucoup plus de temps à empêcher les massacres d’anciens «harkis», et continuèrent à les détenir en prison, contrairement aux garanties d’Évian.

Bien loin d’encourager les Français d’Algérie repliés en France à revenir, ils forcèrent à s’en aller la plupart de ceux qui avaient tenté de rester, par une politique de nationalisation et de socialisation. En effet, le programme de Tripoli adopté sans débat par le CNRA en mai 1962 - avant la ratification des accords d’Évian par le peuple algérien - les avait dénoncés comme une «plate-forme néo-colonialiste» et un obstacle à la révolution algérienne [42]. Aucun des deux camps qui s’étaient affrontés pendant l’été 1962 ne souhaitait le maintien d’une importante minorité française en Algérie [43].

responsabilités du gouvernement français

Enfin, les responsabilités du gouvernement français dans l’échec des accords ne sont pas négligeables. Il les avait présentés comme «la solution du bon sens», la meilleure solution pouvant sauvegarder dans toute la mesure du possible les intérêts légitimes de la France et ceux des Français d’Algérie. Puis il a rejeté sur l’OAS toute la responsabilité de leur effondrement. Or, deux constats s’imposent.

Le gouvernement français n’a pas réagi avec la même énergie contre toutes les violations du cessez-le-feu, suivant qu’elles ont été commises par l’OAS ou par le FLN. Dans le premier cas, il a recouru à la force des armes et a fait ouvrir le feu, notamment à Alger du 22 au 26 mars 1962. Dans le second cas, il a été beaucoup plus modéré.

La priorité donnée avant même le cessez-le-feu à la lutte contre l’OAS l’a conduit à collaborer avec le FLN, et à minimiser l’ampleur et la gravité des enlèvements jusqu’à la mi-mai [44]. Une grande partie des campagnes a été rapidement abandonnée à l’ALN par le retrait des troupes françaises. Le regroupement et le transfert préventifs des anciens «harkis» menacés vers la métropole ont été refusés, puis ils ont été autorisés sous la pression de l’urgence, mais avec beaucoup de réticence.

Dès la proclamation de l’indépendance, l’armée française a perdu le droit d’intervenir sans l’accord des nouveaux responsables algériens, notamment le 5 juillet à Oran [45]. Il y a bien eu deux poids et deux mesures, parce que les violations du cessez-le-feu par l’OAS empêchaient la France de mettre fin à la guerre d’Algérie, alors que celles du FLN-ALN en empêchaient seulement une fin honorable.

D’autre part, le gouvernement a mené de front deux politiques théoriquement incompatibles, la coopération et «l’arrachement», et il en a cumulé les inconvénients. À plusieurs reprises, depuis son discours du 16 septembre 1959 sur l’autodétermination, le général de Gaulle avait menacé le FLN de refuser toute aide à l’Algérie si la majorité des Algériens optait pour la sécession, et de regrouper tous ceux qui voudraient rester français, puis de les évacuer vers la métropole, pendant que les ressortissants algériens en seraient expulsés. Comme il l’a dit lui-même le 2 avril 1962 au journaliste Raymond Tournoux, «c’est parce que j’ai menacé le FLN de l’arrachement qu’il y a eu la coopération. Si cela devenait nécessaire, je procéderais encore à l’arrachement».

Or, la rapide dégradation de la situation en Algérie l’a conduit à accélérer le retrait des troupes et de la souveraineté française, mais sans remettre en cause la coopération autrement que par des menaces verbales. Il a ainsi donné l’impression d’ignorer ou de minimiser volontairement des actes contraires aux accords d’Évian et incompatibles avec une coopération sereine, pour éviter de constater la caducité des accords. Dans l’hypothèse de «l’arrachement», la France aurait conservé toute la responsabilité de la sécurité des habitants de l’Algérie qui auraient voulu rester français, puis celle de leur réinstallation et de leur indemnisation.

Mais la signature des accords d’Évian a entraîné son gouvernement à se décharger d’une part croissante de ses responsabilités sur des dirigeants algériens qui ne pouvaient ou ne voulaient pas les assumer. Du point de vue des Français et des Français musulmans d’Algérie, il aurait mieux valu que ces accords n’eussent pas été signés [46].

Plus de quarante ans après, comment juger les accords d’Évian ? En Algérie, où le 19 mars est devenu «fête de la victoire», les reproches formulés dans le programme de Tripoli contre la «plate-forme néo-colonialiste» semblent oubliés. L’ancien président du GPRA, Benyoucef Ben Khedda, a répété jusqu’à sa mort un bilan triomphal, citant comme premier titre de gloire de la Révolution algérienne celui d’avoir réussi «à déloger du territoire national un million d’Européens, seigneurs du pays» [47]. Mais aujourd’hui des Algériens osent dire que l’Algérie aurait eu intérêt à rester française, ou tout au moins à ne pas chasser les «Pieds-Noirs ».

En France, il est impossible de parler de victoire, à moins de considérer que le seul but des accords d’Évian était de la débarrasser du boulet algérien à tout prix. On comprend aisément qu’une grande partie des rapatriés continuent à les juger illégitimes dans leur principe.

Mais il n’était pas nécessaire de croire à la possibilité d’intégrer l’Algérie dans la France pour les juger avec sévérité, comme l’a fait Maurice Allais, partisan d’une véritable autodétermination qui aurait respecté les droits des minorités : d’après-lui, c’était moins les accords d’Évian que l’absence de garanties réelles, de sanctions contraignantes contre leur violation prévisible, qui était condamnable [48].

Mais quoi que puissent en penser les rapatriés, il n’en est pas moins vrai que les accords d’Évian sont la meilleure base légale pour toute action de nature juridique ou judiciaire qu’ils voudraient entreprendre pour la défense de leurs intérêts matériels ou moraux : ils auraient tort de se priver de leur meilleur argument [49]

Guy Pervillé (2003)

une partie de la délégation du FLN, en mais 1961, dans le parc de la villa

une partie de la délégation du FLN, en mais 1961, dans le parc de la villa

du Bois d'Avault en Suisse, avant de rejoindre Évian en hélicoptère

NB : Ce colloque, diffusé sous forme de textes photocopiés, comporte aussi des contributions de :

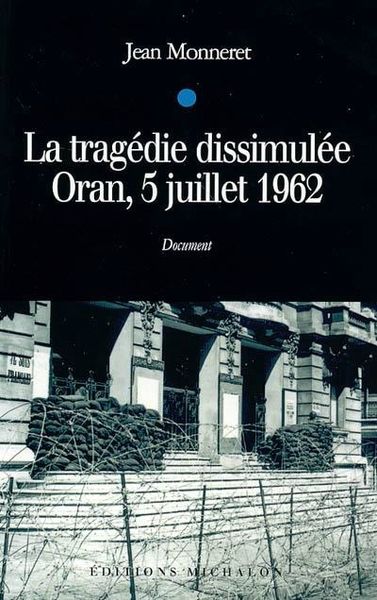

- Jean Monneret : Les derniers moments de l’Algérie française ;

- Général François Meyer : Le drame des harkis ;

- Colette Santerre - Ducos-Ader : Témoignages sur les disparitions ;

- Monseigneur Pierre Boz : Témoignage sur la recherche des disparus ;

- Jean-Jacques Jordi : Actualité des problèmes des enlevés et des harkis ;

- Général Maurice Faivre : Le point sur les archives de la guerre d’Algérie.

[1] Selon Robert Buron, Carnets politiques de la guerre d’Algérie, Plon, 1965.

[2] Le texte originel a été intégralement publié par Redha Malek, ancien porte-parole de la délégation du FLN, dans son livre L’Algérie à Évian, Histoire des négociations secrètes, 1956-1962, Le Seuil, 1995, pp. 313-365. Le dernier feuillet a été reproduit en fac similé par Maurice Faivre dans Les archives inédites de la politique algérienne, L’Harmattan, 2001, p. 340. Les 93 feuillets sont reproduits intégralement dans Vers la paix en Algérie. Les négociations d’Evian dans les archives diplomatiques françaises, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 381-473. Cf. les versions publiées : la version française dans le Journal officiel du 20 mars 1962, et la version algérienne dans El Moudjahid n° 91 du 19 mars 1962 (réédition de Belgrade, août 1962, t. 3, pp. 706-709).

[3] «Il s’agit de déclarations du seul Gouvernement français n’engageant que lui», Jacques Ribs, Plaidoyer pour un million de victimes, Robert Laffont, 1975, p. 75, repris par Bernard Coll et Taouès Titraoui, Le livre des harkis, Bièvre, Jeune Pied-Noir, 1991, p. 263. Cf. Bernard Moinet, Ahmed, connais pas, réédition, Athanor, 1989, p. 21.

[4] JORF, Lois et décrets, du 20 mars 1962, reproduit avec les décrets du 19 et du 20 mars par Abderrahmane Farès, La cruelle vérité, L’Algérie de 1945 à l’indépendance, Plon, 1982, pp. 174-224, et sans les décrets par Benyoucef Ben Khedda, Les accords d’Évian, Paris, Publisud, et Alger, OPU, 1986, pp. 76-111.

[5] Vers la paix en Algérie, op. cit., p. 381.

[6] Op. cit., p. 382.

[7] Op. cit., p. 411.

[8] Op. cit., p. 460.

[9] Décrets du 19 mars sur l’organisation provisoire des pouvoirs publics et sur le règlement du référendum d’autodétermination en Algérie, du 20 mars sur l’organisation d’un référendum en métropole le 8 avril, et décrets du 22 mars sur l’amnistie des infractions commises au titre de l’insurrection algérienne et dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre.

[10] El Moudjahid, n° 91, 19 mars 1962, réédition de Belgrade, t. 3, p. 706.

[11] Idée exprimée au début du chapitre II de la Déclaration générale : «Si la solution d’indépendance et de coopération est adoptée (par le référendum d’autodétermination), le contenu des présentes déclarations s’imposera à l’État algérien».

[12] Deuxième édition complétée par l’auteur en 1999 aux Editions Jeune Pied-Noir.

[13] Op. cit., p. 81 note 1.

[14] La Documentation française, 3 vol., 1987, 1988 et 1991.

[15] Sous la direction de Didier Maus, Louis Favoreu et Jean-Luc Parodi, Economica et PUAM, 1992.

[16] «Le 3 juillet 1962. L’Algérie devient un État indépendant», in L’Algérianiste, n° 71, septembre 1995, pp. 42-48.

[17] «La Constitution de 1958», in Pieds-Noirs d’hier et d’aujourd’hui, n° 94, octobre 1998, pp. 22-23.

[18] Charles de Gaulle, Discours et messages, t. 3, Plon, 1970, pp. 24-25.

[19] Formule déjà employée par de Gaulle dans sa conférence de presse du 30 juin 1955, Discours et messages, t. 2, pp. 637-639.

[20] Allais, op. cit., p. 87.

[21] Cité par Le Monde, 7 mars 1962.

[22] Cette catégorie n’est pas mentionnée par les accords d’Évian, contrairement aux demandes initiales de la délégation française. Le gouvernement déclara d’abord que nul ne serait privé de la nationalité française sans le vouloir, puis il changea d’avis : l’ordonnance du 21 juillet 1962 en priva tous les citoyens algériens de statut civil de droit local, à l’exception de ceux qui viendraient en territoire français pour souscrire une «déclaration recognitive de nationalité française».

[23] Début de la Déclararation des garanties, «De la sécurité des personnes».

[24] Benyoucef Ben Khedda, Les accords d’Évian, op. cit., pp. 27 et 30, confirmé par Redha Malek, op. cit., p. 184.

[25] Lettre d’André Rossfelder à Francine Dessaigne, citée par Maurice Faivre, Les combattants musulmans de la guerre d’Algérie, des soldats sacrifiés, L’Harmattan, 1995, pp. 212-213, confirmée par une lettre à Maurice Faivre du 27 janvier 1995 : «L’essentiel est certain : il y avait accords secrets, les harkis venaient d’être non simplement abandonnés mais livrés sur demande, et les pieds-noirs allaient être impitoyablement forcés à prendre la valise»(Ibid., p. 213).

[26] Dépêche de l’AFP, dans Le Monde, 27 février 1962.

[27] André Rossfelder, Le onzième commandement, Gallimard, 2000, pp. 545-547.

[28] Décision du Comité des Affaires algériennes du 20 décembre 1961, signée Charles de Gaulle, et directive d’application signée Michel Debré, reproduites par Maurice Faivre, Les archives inédites de la politique algérienne, L’Harmattan, 2000, pp. 286-288. Cf. les notes du secrétaire général du gouvernement, Faivre, op. cit., pp. 315-316.

[29] Communiqué du ministère des armées, du 22 février 1962, exposant les possibilités offertes aux «Français musulmans en service» dans la perspective d’un retour à la paix.

[30] «Base et contenu de l’accord intervenu avec la France», rapport du GPRA au CNRA, reproduit par Redha Malek, op. cit., pp. 305-312. L’ouvrage cité plus haut, Vers la paix en Algérie, ne contient rien sur les pourparlers des Rousses.

[31] Un semblant de preuve à été fourni en 1997 par l’enquête du journaliste Vincent Jauvert (Le Nouvel Observateur, 23 octobre 1997) sur la base d’expérimentation d’armes chimiques B2 Namous, près de Beni-Ounif, en service de 1935 à 1978, qui a fait l’objet d’une annexe secrète, renouvelée en 1967 et en 1972. Mais ce secret se justifiait par des raisons particulières, indépendantes du reste des accords d’Evian.

[32] Il s’était mis à la disposition du FLN dès la fin 1956. Voir son livre La cruelle vérité, op. cit..

[33] Farès, op. cit., pp. 133-148.

[34] Dans ce dernier cas, la provocation de l’OAS alléguée par les autorités n’est pas établie. Voir l’enquête de Francine Dessaigne et Marie-Jeanne Rey, Un crime sans assassins, Ivry-sur-Seine, editions Confrérie Castille, 1998, et la thèse de Jean Monneret, La phase finale de la guerre d’Algérie, L’Harmattan, 2001, pp. 77-104.

[35] Voir OAS parle, archives de l’OAS présentées par Pierre Nora, Paris, Julliard, 1964, pp. 169-178, et le journal du capitaine Jean Ferrandi, 600 jours avec Salan et l’OAS, Paris, Fayard, 1969, pp. 265-273.

[36] Voir sa thèse citée, pp. 118-149.

[37] Le 14 mai, la Zone autonome d’Alger riposta ouvertement à l’OAS par une série d’attentats publiquement revendiqués.

[38] Maurice Faivre, Les combattants musulmans, op. cit., pp. 152-161.

[39] Les 6 membres désignés par le GPRA lui avaient envoyé leur démission dès le 27 juin, en dénonçant leur impuissance face à l’anarchie générale. Cf. Mohammed Harbi, Les archives de la Révolution algérienne, Editions J. A., 1981, pp. 340-342.

[40] Les députés censés représenter les Français d’Algérie ne représentaient qu’eux-mêmes, et leurs électeurs étaient absents.

[41] Il avait voté contre la ratification de l’accord des Rousses par le CNRA, préalable à la négociation finale d’Evian.

[42] Mohammed Harbi, Le FLN, mirage et réalité, Éditions Jeune Afrique, 1980, pp. 330-336.

[43] Mohammed Harbi, L’Algérie et son destin, Arcantère, 1992, p. 169.

[44] Monneret, op. cit., pp. 150-168.

[45] Monneret, op. cit., pp. 243-277.

[46] Pour plus de précisions, voir notre livre, Pour une histoire de la guerre d’Algérie, Picard, 2002, pp. 206-230.

[47] Benyoucef Ben Khedda, L’Algérie à l’indépendance, La crise de 1962, Alger, Editions Dahlab, 1997, p. 43.

[48] Allais, op. cit., pp. 15, 54 et 189.

[49] Erreur commise par les auteurs de la plainte contre X déposée par plusieurs familles de harkis le 30 août 2001 (texte à la fin du livre de Boussad Azni, Harkis, crime d’État, Editions Ramsay, 2002).

PS : Je persiste néanmoins à redouter les conséquences prévisibles de la multiplication des tentatives de dépôt de plaintes devant la justice. Lire à ce sujet dans la même rubrique mon article La guerre d’Algérie cinquante ans après : le temps de la mémoire, de la justice, ou de l’histoire ?

une partie de la délégation algérienne à Évian en mars 1962 :

une partie de la délégation algérienne à Évian en mars 1962 :

Taïeb Bouhlarouf, Saad Dahlab, Mohamed Ben Yahia, Belkacem Krim qui salue de la main,

Mostefa Ben Aouda, Reda Malek, Lakhdar Ben Tobbal, M’hamed Yazid et Chouki Mostefai

source du texte : http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=30

____________________________

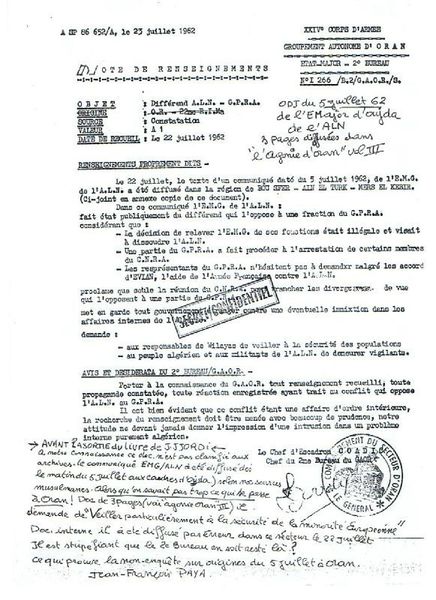

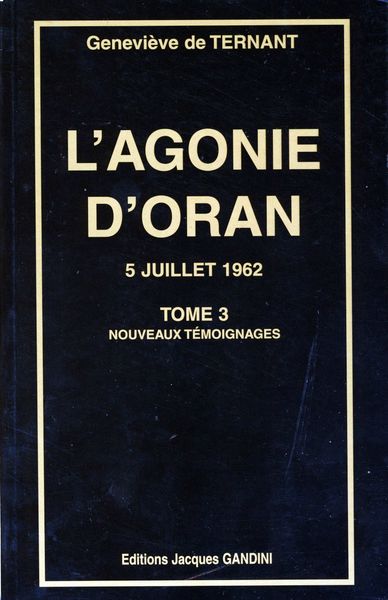

cliquer sur l'image pour l'agrandir

cliquer sur l'image pour l'agrandir

cliquer sur l'image pour l'agrandir

cliquer sur l'image pour l'agrandir

______________________

La date maudite du 19 mars 1962

Jean MONNERET

Le 18 mars 1962, les négociateurs d’Évian signaient un accord de cessez-le-feu entre l’armée française et le FLN qui dirigeait la rébellion indépendantiste. Le texte était accompagné de «déclarations gouvernementales» censées garantir la sécurité des Européens présents en Algérie, comme de ceux, de toutes origines, qui s’étaient opposés au FLN. Les harkis (1), supplétifs de l’armée française n’étaient pas mentionnés. La promesse, toute verbale, du FLN qu’il n’y aurait pas de représailles contre eux, fut jugée suffisante par L. Joxe. (2)

Le texte d’Évian fut publié le 19 mars 1962. Depuis, certaines organisations «anticolonialistes» considèrent cette date comme celle de la fin de la Guerre d’Algérie. Il faut pour cela tout le cynisme dont sont capables les tenants du marxisme, leurs alliés et compagnons de route, car, loin que le conflit s’apaisât à partir du 19 mars, il ouvrit une période de massacres et de violences sans précédent. Il en fut ainsi non seulement jusqu’au 3 juillet, où Paris reconnut l’indépendance de l’Algérie, mais ensuite également, jusqu’à l’automne de 1962 et au-delà.

La période suivant l’indépendance fut marquée d’un surcroît d’enlèvements et d’horribles massacres. Les victimes musulmanes du FLN furent probablement plus nombreuses durant ces six mois qu’elles ne l’avaient été durant les huit années précédentes.

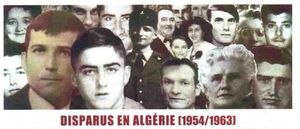

Le nombre des Pieds-Noirs enlevés quintupla (3), contraignant l’immense majorité d’entre eux à un exil définitif résultant d’une épuration ethnique pure et simple. Ajoutons que durant ce semestre abominable, nombre de militaires français furent tués ou enlevés ; 177 d’entre eux demeurent portés disparus à ce jour (chiffre provisoire sans doute inférieur à la réalité) (4)

Donner la date du 19 mars à des places, à des rues, à des ponts (prochainement à Toulouse), fêter cette journée, prétendre y voir la fin du conflit algérien, est donc une insulte à toutes les victimes de cette époque, un outrage à l’Armée française, un défi au sens national le plus élémentaire et une injustice criante.

En effet, contrairement à ce qui s’affirme parfois avec légèreté, le FLN représenté par Krim Belkacem , à l’époque homme fort de ce mouvement, a bien signé et paraphé les accords d’Évian. Cette organisation a donc délibérément violé le texte auquel elle avait souscrit (et qu’elle négocia durement). Elle a donc totalement engagé sa responsabilité morale et matérielle dans ce qui suivit.

La participation ouverte de ses commandos, de son armée et de ses militants aux enlèvements massifs et aux exécutions durant les neuf mois postérieurs au 19 mars devrait inspirer une condamnation unanime. Ce n’est pas le cas, ce qui illustre le relativisme troublant de l’idéologie des droits de l’homme, devenue le fondement de l’univers occidental actuel. L’opprobre ne devrait d’ailleurs pas épargner certains responsables politiques français de l’époque.

Dès le 17 avril 1962, l’encre d’Évian étant à peine sèche, le FLN inaugura le terrorisme silencieux, les enlèvements massifs d’Européens à Alger, à Oran, dans la campagne oranaise et en Mitidja. Ces rapts prenaient pour prétexte : la lutte contre l’Organisation Armée Secrète(OAS). (5) Après l’échec du putsch des généraux en avril 1961, les partisans de l’Algérie française avaient en effet tous rejoint cette organisation clandestine. Ils usaient de méthodes violentes.

Les «anticolonialistes» qui donnent le ton aujourd’hui dans les médias et les milieux officiels font de l’OAS la responsable de l’échec d’Évian et de l’exil des Pieds-Noirs. C’est un procédé commode mais malhonnête. L’organisation secrète, surtout en fin de course, en juin 1962 n’avait plus ni stratégie, ni tactique.

Il en résulta des dérives diverses et une confusion chaotique terminées par une (pseudo) négociation avec le FLN. (6). À ce stade, l’OAS menaça de pratiquer la «terre brûlée». Des historiens de pacotille lui imputent cette politique depuis sa naissance, alors qu’elle ne dura qu’une semaine.

L’histoire de l’OAS s’étend sur seize mois, de mars 1961 à juin 1962. Quelles que furent ses errances finales, -elles furent indéniables et eurent des conséquences -, en faire le bouc-émissaire de tous les échecs ultimes des autorités françaises n’est qu’une manière peu subtile d’exonérer le pouvoir d’alors et de blanchir le FLN de ses crimes vis-à-vis de l’Algérie, des harkis et des Pieds-Noirs.

Car après le ratissage de Bab-el-Oued, ceux-ci subirent aussi la fusillade du 26 mars 1962 rue d’Isly (7), puis la longue succession des crimes des nouveaux maîtres du pays. Un exemple en donnera une idée : en mai 1962, 272 Européens furent enlevés en Alger contre 44 en avril. À la fin du mois de juin, on évaluait à près de 1000 les victimes européennes de rapts dans la seule capitale.

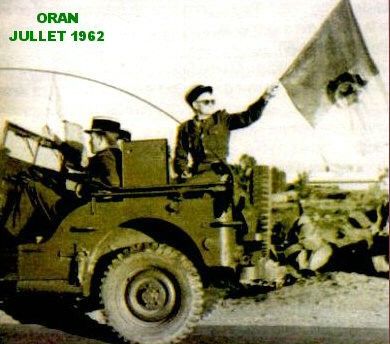

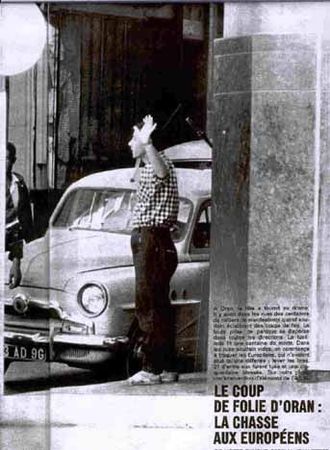

À partir du 17 juin, à la suite d’un accord FLN-OAS, les enlèvements ralentirent. Ils reprirent de plus belle après le 3 juillet, date de la proclamation de l’indépendance. Deux jours après, le 5 juillet à Oran, une manifestation venue des quartiers musulmans submergea le centre-ville européen. Quelque 700 Pieds-Noirs et une centaine de Musulmans (sans doute pro-français) furent massacrés. (8) Ceci accentua l’exode et le rendit irréversible.

Les victimes les plus nombreuses se situent toutefois parmi les Musulmans. Dès la signature des accords du 19 mars, des harkis furent attaqués à Saint-Denis-du-Sig. À Saïda, des membres du commando Georges furent enlevés et tués par l’organisation indépendantiste alors même que plusieurs d’entre eux étaient des officiers français.

Après le 3 juillet, les représailles contre les Musulmans ayant combattu le FLN s’intensifièrent. Des dizaines de milliers furent assassinés, emprisonnés ou persécutés de diverses manières. (9) Quelque 90 000 harkis, familles comprises, furent transférés en France grâce à l’action clandestine de quelques officiers. Les autorités militaires, tout en signalant les épreuves subies par nos compatriotes musulmans, n’en relayèrent pas moins des recommandations insistantes et répétées de ne pas les faire venir en France. Ces faits largement établis historiquement n’en sont pas moins dissimulés voire niés aujourd’hui par quelques chercheurs «engagés».

Ceux qui ont vécu les événements de ce vilain temps en sont marqués à jamais. La date du 19 mars 1962 demeurera celle d’une ineffaçable forfaiture.

Jean Monneret

notes

1 - Harkis : supplétifs mobiles de l’armée française. Par extension, tout Musulman ayant combattu le FLN.

2 - Ministre d’État chargé des affaires algériennes, dirigeait la délégation française à Évian.

3 – Jean-Jacques Jordi, Un silence d’État, Ed. Soteca 2011, p. 155, chiffre à 300 les Européens disparus avant le 19 mars et à 1253 après. S’y ajoutent 123 personnes dont les corps furent retrouvés et 170 cas incertains.

4 - À ce jour, le gouvernement français a refusé d’ouvrir ces archives concernant ces militaires disparus. Seuls les civils ont été étudiés.

5 - M. Faivre, Les archives inédites de la politique algérienne, éd. L’Harmattan 2001. Vers la Paix en Algérie op. collectif, éd. Bruylant. Bruxelles 2003. Les pages signées y sont reproduites.

6 - L’OAS fut créée à Madrid le 10 février 1961 et devint active en mars et surtout à l’automne suivant. Le FLN et ses séides prétendent aujourd’hui que les enlèvements ciblaient des militants de l’OAS. Dans La Phase Finale de la Guerre d’Algérie, éd. L’Harmattan 2011 nous avons montré que les rapts pouvaient toucher aveuglément n’importe quel Européen.

7 - Voir notre ouvrage Une Ténébreuse Affaire : La Fusillade du 26 mars 1962, éd. L’Harmattan 2009.

8 - Jordi, op.cit ,p.155.

9 - Maurice Faivre, Les combattants musulmans de l’Armée française, éd. L’Harmattan 1995.

Brève chronologie

19 mars 1962 Publication des accords d’Évian

17 avril 1962 Le FLN lance une campagne massive d’enlèvements d’Européens.

3 juillet 1962 Le gouvernement français reconnaît l’indépendance de l’Algérie.

5 juillet 1962 Massacre à Oran de plus de 700 Européens et d’une centaine de Musulmans

L’exode des Pieds-Noirs s’accentue.

Automne 1962 Le tandem Ben Bella – Boumedienne prend le pouvoir en Algérie.

Les enlèvements ralentissent puis cessent progressivement.

______________________

- liens : "50 ans après les accords d'Évian: un silence d'État pour masquer un crime d'État"

- retour à l'accueil

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)