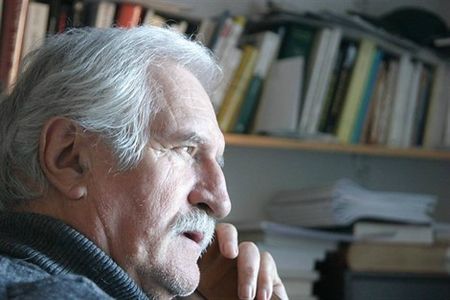

Hocine Aït-Ahmed

, l’albatros déplumé

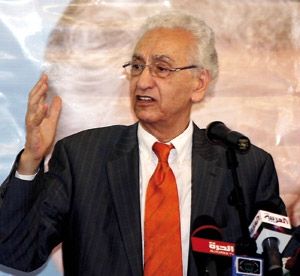

Lounis AGGOUN

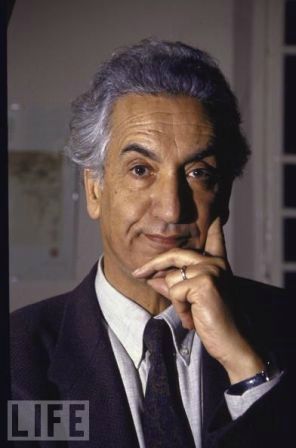

Aït Ahmed ? «Nous sommes très proches l’un de l’autre, même si parfois il y eut des différends assez graves qui nous ont éloignés l’un de l’autre. Nous avons vécu de grands moments ensemble, des moments souvent tragiques mais parfois cocasses. Personne ne peut nous séparer. Hocine et moi, on s’aime (n’thabou) comme des frères. C’est sur mon conseil qu’Abdelaziz Bouteflika a fait envoyer un mot gentil et un bouquet de fleurs à Hocine lors de sa convalescence en Suisse à la suite de son surmenage de la campagne présidentielle. J’ai dit à Abdelaziz que s’il y a un seul homme politique à honorer dans notre pays, c’est bien Hocine Aït-Ahmed. C’est un historique. Si quelqu’un doit jouer un rôle majeur dans les institutions de l’État algérien, c’est Hocine Aït-Ahmed. Je lui ai demandé de lui donner un poste très important. Si on doit impliquer un parti politique dans les affaires de l’État, c’est au FFS qu’il faut faire appel, et non au RCD, qui n’est pas représentatif. […] Je suis désolé de vous le dire, mais le RCD a été concocté dans une officine et créé par le biais d’Aboubakr Belkaïd et Larbi Belkheir».

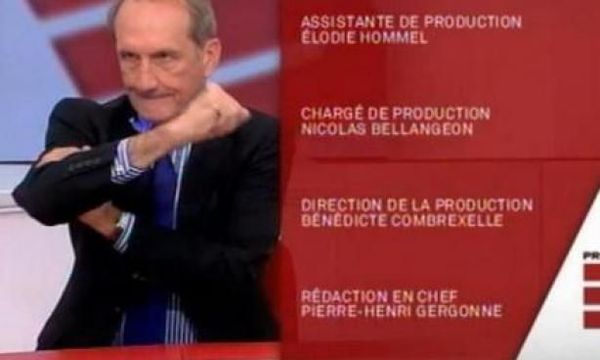

Ahmed Ben Bella

Ce témoignage de fraternité d’Ahmed Ben Bella pour Aït-Ahmed peut paraître au premier abord surfait, sachant que celui-ci a mené une révolte armée contre son pouvoir en 1963 et 1964. Pourtant, cet hommage résume à lui seul les pantalonnades qui sont la règle dans cette petite cohorte fermée qui conduit le pays vers le chaos depuis un demi-siècle.

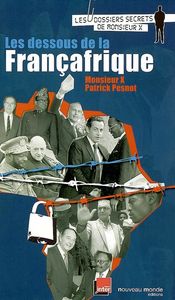

Chacun y a trouvé un rôle à sa mesure, qui au plus haut sommet de l’État, comme parlementaire, comme «opposant irréductible», comme «journaliste», comme personnalité de la société civile, comme affairiste ou comme diplomate. Discrets ou en vue, ils ont en commun de partager le magot intarissable que procure un sous-sol riche à milliards et de redouter l’avènement d’une démocratie qui remettrait en cause l’ascendant usurpé qu’ils ont gagné sur leurs concitoyens. Pouvoir de l’ombre et façade civile, représentation parlementaire, armée, police, institutions, diplomatie, système bancaire, justice, administration, opposition, presse, tout cela forme un anti-État qui fait litière de la souveraineté des Algériens.

En attendant Godot…

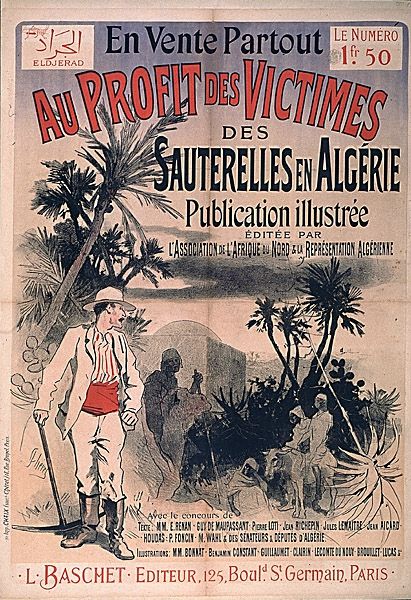

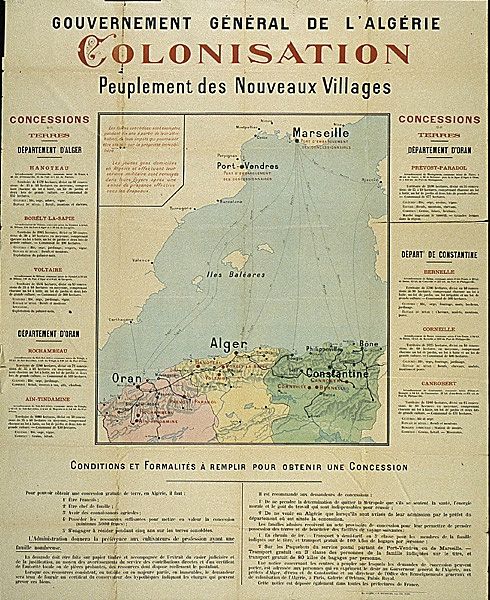

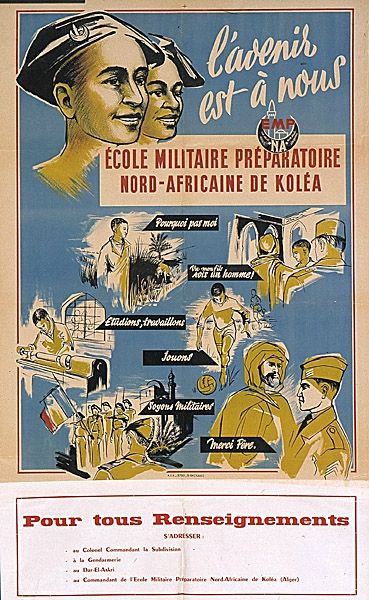

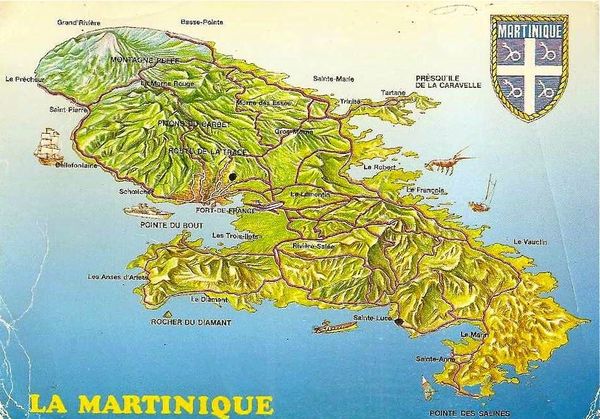

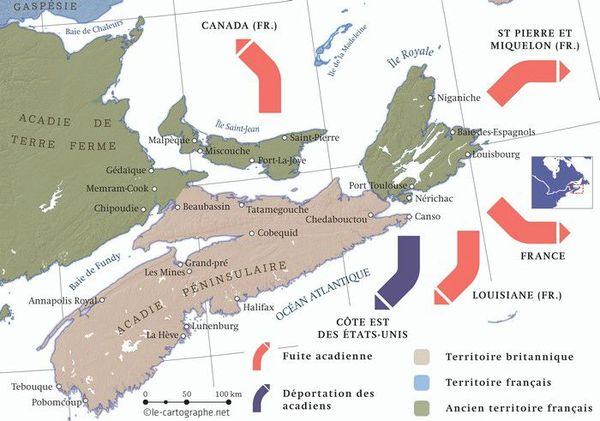

L’Algérie aujourd’hui est un pays colonisé

L’État algérien, si jamais il a existé, a fait long feu. Il n’y a pas même de nation algérienne. Il y a une juxtaposition anarchique de fragments de peuple, qui pourraient entreprendre de définir les assises d’une nation à construire. Pour cela, il faut savoir d’où l’on va. On ne peut pas construire sur des sables mouvants. L’Algérie aujourd’hui est un pays colonisé. C’est un constat préalable sans lequel tout ce qui sera entrepris est vain. Cela admis, le projet à imaginer est celui de lutter pour l’indépendance.

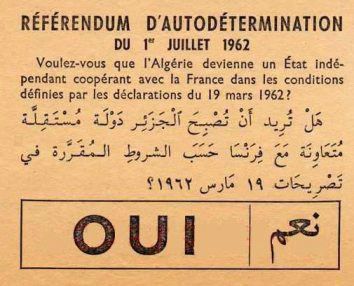

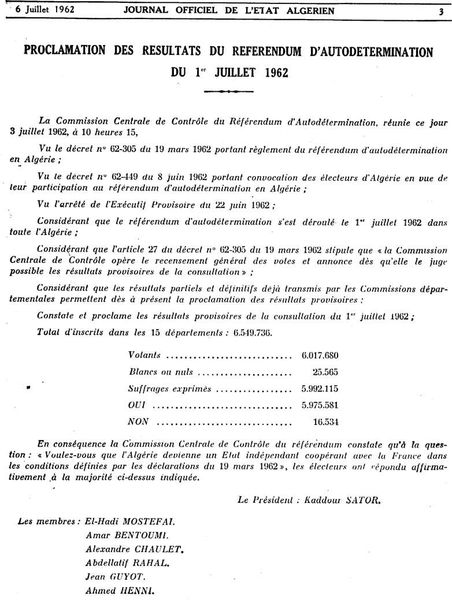

Il y a près de 60 ans, des hommes ont nourri et entrepris ce projet colossal. Ils y sont presque arrivés. Une poignée d’individus ont contrarié ce dessein grandiose à l’instant même où il allait réussir. Ahmed Ben Bella, Mohammed Boukharouba (dit Houari Boumediene), Abdelaziz Bouteflika, entourés d’une bande d’opportunistes sans foi ni loi, ont profité de la crédulité de quelques hommes honnêtes, Ferhat Abbas, Mohamed Khider, Mohammed Chaabani pour mettre fin au rêve. L’histoire pourrait s’arrêter là, mais elle serait un peu courte. Un demi-siècle après ce jour où les Algériens, tous les Algériens, auraient dû ouvrir une nouvelle page de leur histoire, ils sont devenus parias sur leurs propres terres.

Les Harkis, les Pieds-noirs, les Européens d’Algérie, chassés de leur patrie, les «musulmans d’Algérie», réduits en servitude, clochardisés. Et la légende se poursuit… Tous les Algériens sont persuadés qu’un jour ou l’autre la démocratie leur tombera dessus, comme tombe la pluie, sous l’effet mystérieux des lois de la physique. Ils oublient que ceux qui leur contestent la liberté ne comptent pas sur les lois naturelles. Ils ont des armes pour tuer, des richesses pour corrompre, et le temps pour voir venir les opposants…

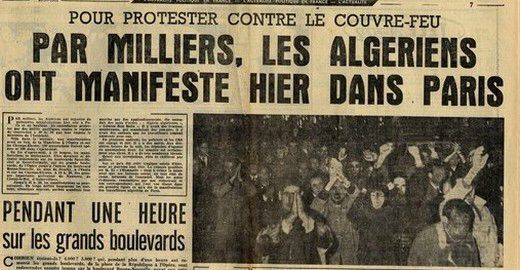

En attendant, il y a une tradition à laquelle les Algériens acceptent tous de souscrire : célébrer des anniversaires d’événements plus déplorables les uns que les autres. Massacre de Sétif en 1945, déclenchement de la révolution en 1954, Indépendance confisquée de 1962, Printemps berbère de 1980, massacres d’Octobre 1988, coup d’État de janvier 1992, etc.

Et nous sommes, apprend-on incidemment, à l’aube du 50e anniversaire de la naissance du FFS. Le personnage central de ce mouvement est, tout le monde le sait, Hocine Aït-Ahmed. Un homme couvert par une sorte d’onction unanime d’honorabilité. Et gare à ceux qui voudraient écorner cette image, sur laquelle veillent d’invisibles et tatillons gardiens. Pourtant, sortis des propos convenus, et hors du cercle étroit des apparatchiks du FFS, des affairistes véreux et des agents du DRS patentés qui gravitent autour de ce parti, il n’y a à son encontre que critiques acerbes et reproches contenus.

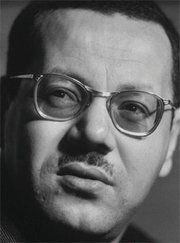

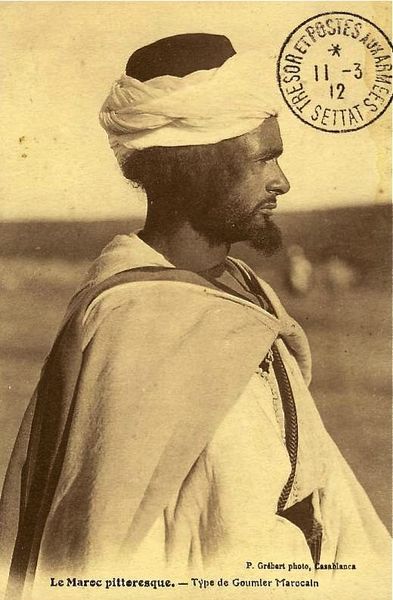

Hocine Aït-Ahmed

Aït-Ahmed, activiste, et père des services de renseignements

Qui est Aït-Ahmed ? Sa légende esquisse une trajectoire rectiligne, l’unité d’un homme. Il est à peine sorti de l’adolescence quand il rejoint le mouvement national, aux côté de Hadj Messali. Instruit, cultivé, laïque quoiqu’issu d’une famille maraboutique aisée, il exerce des fonctions de premier rang au sein du PPA.

La «crise berbériste» qui survient en 1963 ne l’épargne pas, bien qu’il se soit astreint à une attitude de neutralité, ne cautionnant pas les dérives autoritaires du parti, mais condamnant l’initiative du groupe de militants qui soutenaient une motion prônant une «Algérie algérienne» contre l’option messaliste d’une «Algérie arabo-musulmane». La neutralité dans de tels combats conduit à la marginalisation quel que soit le vainqueur. C’est mathématique.

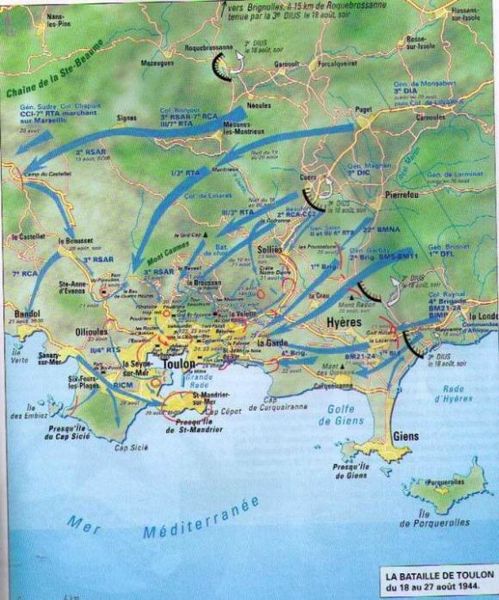

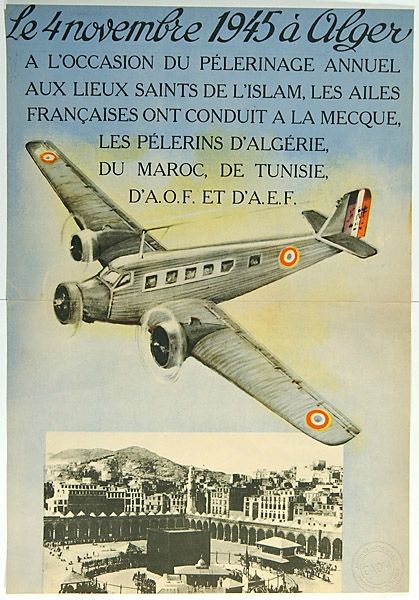

Écarté de la direction de l’OS, le déclenchement des hostilités par le FLN le prend de court. Il est alors envoyé au Caire en compagnie de Mohammed Khider et Ahmed Ben Bella, tous trois chargés d’assurer la logistique des maquis en formation. Mission qu’Aït-Ahmed abandonne littéralement à Ben Bella, préférant se consacrer à la diplomatie. La diplomatie aura un impact nul sur le devenir de l’Algérie. En compagnie de M’Hamed Yazid, il se rend à la Conférence Bandoeng, en avril 1955. «Mais le FLN, agrégé et pratiquement noyé dans les deux autres délégations maghrébines, ne fit guère plus que de la figuration.»

Alors qu’il côtoie Ben Bella des années durant, il ne perçoit rien de ses complots contre la révolution. Une visite de quelques jours au Caire suffit à Larbi Ben M’Hidi, venu d’Alger, pour se rendre compte du jeu malsain auquel Ben Bella s’adonne et pour le dénoncer ouvertement. L’explication se termine par une empoignade musclée. Mais lorsque les plaintes se multiplient à l’encontre de Ben Bella, c’est Aït-Ahmed qui prend sa défense : «On a dit été écrit que Ben Bella était un agent égyptien. Ce n’est pas sérieux.» Nous connaissons la suite.

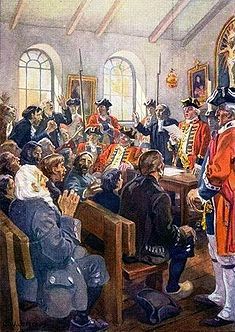

22 octobre 1956, Khider, Lacheraf, Aït Ahmed, Boudiaf, Ben Bella

L’épisode suivant intervient en prison, après l’arraisonnement de l’avion qui transporte «Ben Bella et ses compagnons» du Maroc en Tunisie au-dessus de l’espace aérien algérien. De l’amateurisme consommé, venant d’hommes (Aït-Ahmed, Khider, Ben Bella) qui revendiquent, au travers de l’OS, d’avoir formé les cadres de l’ALN-FLN.

Il reste tout à découvrir sur les circonstances de cet événement. Une chose est certaine : il permet à la propagande française et égyptienne d’auréoler un Ben Bella sur la sellette d’une casquette de «chef de la révolution algérienne». Irrémédiablement.

Approché en prison par les services français, Aït-Ahmed les éconduit sèchement. Ben Bella lui n’en demande pas tant ; il sera l’homme lige du général de Gaulle au sein de l’Algérie indépendante mais garante des intérêts vitaux de la France. Compagnon de détention de Ben Bella pendant plus de 4 ans, Aït-Ahmed ne perçoit aucunement les magouilles cousues de fil blanc que celui-ci fomente pour circonvenir la révolution à ses intérêts occultes.

de gauche à droite : Ahmed Ben Bella, Hocine Ait Ahmed, Rabah Bitat et Mohamed Boudiaf, à Oujda (Maroc)

Aït-Ahmed complice à son corps défendant de la dictature

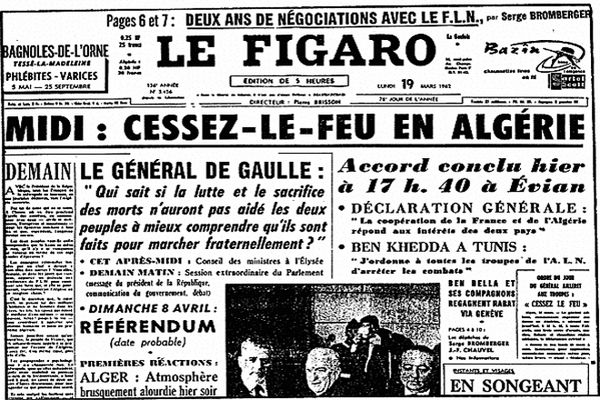

Libéré après la signature des accords d’Évian, Aït-Ahmed ne joue aucun rôle positif au cours de ce funeste été 1962. Au contraire, il fera par ses maladresses le lit de la dictature militaire. L’historien Mohammed Harbi délivre à son encontre un jugement sans appel. Il relate une succession d’erreurs de stratégie, de myopies, de fautes tactiques qui ont conduit, bon an mal an, à ouvrir la voie royale à Ben Bella et Boumediene : «La contribution d’Aït-Ahmed et Boudiaf à l’hégémonie de l’armée sur l’État, avant comme après 1962, n’est pas mince», grommelle l’historien.

Une fois le pouvoir Ben Bella-Boumediene installé à Alger, Aït-Ahmed torpille – en tout bien tout honneur, bien sûr – toutes les initiatives visant à les renverser. Il contrecarre les initiatives du «groupe de Tizi-Ouzou» qui tente d’agréger au sein d’une même coalition les forces opposées à la dictature. Une action conduite, écrit Aït Ahmed, par «des notables de la révolution».

S’agirait-il d’obscurs agents de nul ne sait quelles forces ? Non, Krim Belkacem et Mohamed Boudiaf, les principaux artisans de la révolution, soucieux de mettre en place des structures civiles et démocratiques. Pourquoi agit-il de la sorte ? Il préfère dit-il «la voie pacifique». Jusqu’à ce que celle-ci le conduise l’année suivante à prendre les armes, au sein du FFS.

Aït-Ahmed, chef du FFS

Comment Aït-Ahmed devient-il le leader de ce mouvement ? Ayant été aux premières loges pour assister à l’ascension de Ben Bella, désire-t-il réitérer à Tizi-Ouzou ce que son frère siamois a réalisé à Tlemcen ? Il en épouse en tout cas les méthodes en parasitant une initiative à laquelle il est initialement étranger, visant à créer un parti d’opposition pour mener une résistance armée contre les putschistes d’Oujda. Artisans de ce projet, le colonel Mohand Oulhadj, Abdenour Ali-Yahia, le colonel Saddok (Slimane Dehiles) et d’autres.

Une fois dans le groupe, il en élimine Krim Belkacem, exclut toute perspective de s’allier avec Ferhat Abbas, rejette Mohamed Boudiaf, prend par le mépris les approches du colonel Chaabani, accuse un descendant de l’émir Abdelkader venu lui offrir son soutien de provocation policière, avant de découvrir, lorsque celui-ci est arrêté, que son initiative, pour échevelée qu’elle pouvait être, était sincère et honnête.

De la prison de Boufarik où il choisit d’être emprisonné, Aït-Ahmed apprend que Mohand-Arab Bessaoud, un de ses lieutenants, entreprend des démarches pour regrouper «tous les opposants au régime, parmi lesquels figuraient Khider, Krim, Boudiaf […]. Il écrivit [alors à] Saddok pour l’inviter à "discuter de la fin des combats avec le régime" ajoutant "qu’il faut se méfier de la fange des faux amis", et insistant sur le fait qu’"il faut savoir reconnaître sa défaite"».

«Lui arrêté, disait Abbane Ramdane s’agissant d’Ahmed Ben Bella, il ne devait rien subsister» de l’OS en 1950. Aït-Ahmed arrêté, il est exclu de laisser la «fange» réussir là où lui a piteusement échoué. La «fange» en l’occurrence, c’est Krim Belkacem, Mohamed Khider, Mohamed Boudiaf, Mohand-Arab Bessaoudd, etc.

Mohand-Arab Bessaoudd, fondateur de l'Académie berbère

à Paris en 1966, décédé en 2002

D’après Me Mourad Oussedik, la «trahison» de Mohand Oulhadj qui affaiblira l’action armée du FFS n’a strictement rien à voir avec le désir d’union avec Ben Bella contre l’ennemi extérieur (le Maroc) ; elle était simplement motivée par le dégoût que lui inspiraient les méthodes dictatoriales d’Aït-Ahmed, la «guerre des sables» lui offrant une occasion honorable de s’extraire de ses griffes.

En 1963, hors du clan étroit autour de Boumediene et Bouteflika, tout ce qui compte comme personnel politique et militaire en Algérie est désireux de s’unir pour mettre un terme à l’État policier qui s’installait. Vu à tort comme celui qui pourrait unir ces forces louables, Aït-Ahmed a réussi à anéantir toutes les bonnes volontés en quelques mois.

Cette politique à courte-vue est-elle une nouveauté dans le comportement de cet homme ? Est-ce un retournement de conduite fruit d’une expérience riche de son passage au Caire et en prison ? Quinze ans plus tôt déjà, «Lamine Debaghine […] propose à Aït-Ahmed, vers mars 1949, de faire bloc avec lui et de lui apporter le soutien de l’OS.»

On peut fantasmer sur ce que serait devenu l’Algérie si le PPA-MTLD était ainsi tombé dans l’escarcelle des «algérianistes», avec une base militante majoritairement kabyle encline à soutenir la fondation d’un État de droit. Mais on ne refait pas l’histoire et l’histoire a voulu qu’Aït-Ahmed rejette l’offre, laissant le champ libre aux «arrivistes», aux «médiocres», et à un «Comité central d’ignares et d’idiots».

Isolé, «trahi», arrêté en 1964, emprisonné, «évadé» en 1966, exilé, Aït-Ahmed s’installe en Suisse où il mène depuis une vie mi-marginale mi-active.

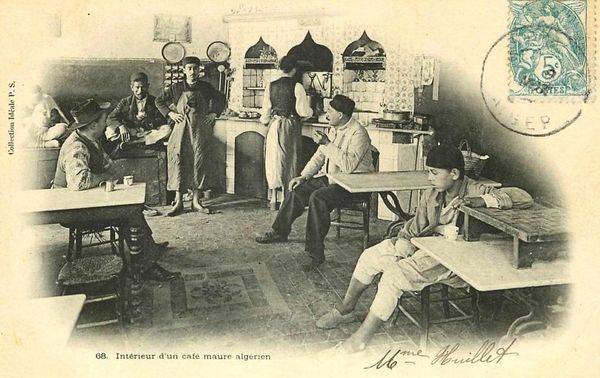

Aït-Ahmed et les services de renseignements

Opposant acharné à tout État policier, telle est l’image que s’est forgée Aït-Ahmed. Remontons à la source des services secrets algériens. Voici ce qu’en dit l’intéressé : «Déjà en 1947, la création d’un service de renseignement était si impérative pour la plupart des membres du Bureau politique du PPA – auquel j’appartenais – qu’elle fit l’objet d’un débat spécial. Le docteur Lamine [Debaghine], l’un des principaux dirigeants du parti, s’empressa de prévenir avec fermeté les dérives inévitables d’un instrument de ce genre. Son objection eut valeur de veto et on ne souleva plus ce problème dans les instances du mouvement.»

Difficile de deviner dans cette déclaration ce que pouvait être la position personnelle d’Aït-Ahmed. On pourrait même supposer que «les dérives inévitables d’un instrument de ce genre» ne pouvaient pas lui échapper, lui adepte qu’il était de L’Art de la guerre de Clausewitz. Mais les faits ainsi présentés ne correspondent pas du tout à la réalité.

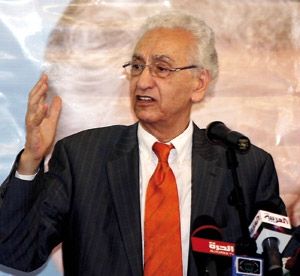

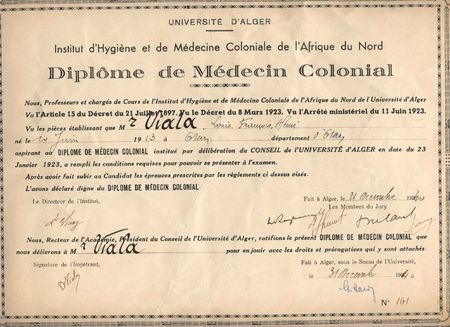

Car Aït-Ahmed est en vérité l’inventeur des services secrets algériens, alors qu’il se trouve à la tête de l’OS. «À la lumière des études entreprises, Aït-Ahmed décide le redécoupage des circonscriptions de l’OS […] et la création d’un service de télécommunications et du génie et d’un service de renseignement. Si les deux premières mesures dépendaient de l’état-major de l’OS, la création d’un service de renseignement engage le parti tout entier et relève du Bureau Politique.

Aït-Ahmed soumet la question au Bureau Politique : "Le rôle du service serait de pénétrer les rouages les plus vitaux de l’appareil colonial, gouvernement, général, régions militaires, polices […] faire l’inventaire des hommes clés du corps politique et de la haute administration avec leur CV respectifs. Comment pénétrer les rouages décisifs sinon en y plaçant des hommes de confiance bien entraînés pour ce genre d’activités ou en les plaçant de telle manière qu’ils puissent exploiter les complicités. […] Il nous faut des renseignements […] aujourd’hui afin de déjouer les mauvaise surprises, les projets de répression individuelle et collective et de situer les sources d’information dont disposeraient Costes et Havard, de la police des RG et le colonel Schoen, en notre sein. Pour demain, et c’est plus essentiel qu’on ne le pense, pour être en mesure de détecter les intentions stratégiques, politico-militaires des services adverses."»

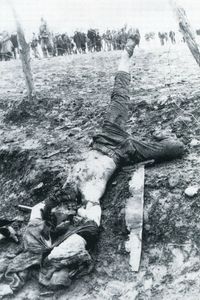

On sait à quel point les préventions de Debaghine étaient fondées au regard de ce qu’est devenu l’État algérien après 1962. C’est ce service, appelé MALG, confié à Abdelhafid Boussouf durant la guerre, qui enfanta la SM. Ce sont les Boussouf boys, renforcés par des agents formés par le KGB, entraînés par la DST, les services égyptiens, allemands et soviétiques qui constituèrent l’ossature de l’État algérien, un régime policier, de torture, de crime, de terrorisme et de spoliation.

Abdelhafid Boussouf

Durant tout le règne de Boumediene, Aït-Ahmed, réfugié en Suisse, n’a pas arrêté de rencontrer les émissaires algériens de la SM, et de parlementer avec eux. Certains lui firent croire qu’ils étaient des opposants au système dont ils étaient les émissaires et attendaient simplement la bonne heure pour redonner à la démocratie ses lettres de noblesses.

Le moment venu, ils feraient appel à lui pour conduire les affaires du pays. «Ils lui donneraient un poste important», dirait Ahmed Ben Bella. La plupart des militants proches d’Aït-Ahmed, opposants en Algérie ou en France, se révéleront au cours des événements de 1980 et aujourd’hui encore comme des agents des services de renseignements. Lorsque le pouvoir annonce la dissolution de la SM, c’est Aït-Ahmed qui est sollicité pour donner son onction à la démarche, saluant une avancée historique. On sait tout ce que cette avancée a apporté aux Algériens : le DRS, le putsch, la décennie noire, la mafia au sommet de l’État.

Aït-Ahmed anti-berbériste

La meilleure preuve sur cette faillite d’une vie, c’est Aït-Ahmed en personne qui nous le fournit, notamment dans L’Affaire Mécili où son défunt ami lui permet d’exprimer par procuration les idées qu’il répugne à assumer lui-même. Un livre où s’entrechoquent anachronismes, omissions, petites ingénuités et mensonges éhontés. On y découvre ligne après ligne un anti-berbérisme viscéral. «Ali partageait aussi d’emblée mon souci d’échapper aux accusations de "berbérisme" et de "régionalisme".

Il m’épargna les interrogations habituelles qui, aussi normales et fondées soient-elles, ne tiennent pas compte des réalités têtues. Il ne me proposa donc pas de pourfendre "l’arabisme despotique et sectaire" ; [...] "Derrière l’assassinat d’un Kabyle, il y a toujours un Kabyle. Une vraie malédiction" lançait [Mécili] ensuite en guise de conclusion. Il y avait une étrange pudeur dans son silence embarrassé. Comme si, ayant osé lever le voile sur la tare congénitale d’une communauté, il se souvenait tout à coup que cette famille était aussi la sienne. […] "Cette hargne impitoyable, ces inextinguibles jalousies nous viennent de loin. Le zèle anti-kabyle des kabyles m’a toujours sidéré", remarquait Ali.»

Ali Mécili

Mécili a-t-il pu exprimer des pensées aussi crétines ? Si tel en fut le cas, on peut trouver cavalière cette façon de disposer de la mémoire d’un homme disparu, de donner à des propos sortis de leur contexte une dimension testamentaire irrémédiable.

Ainsi, au gré des années, développe-t-il une forme de paranoïa sévère qui lui fera entrevoir tous ceux qui se présentent à lui en toute bonne foi pour partager son chemin comme des agents de la SM (puis du DRS) chargés de l’éliminer. Dans ces conditions, ceux qui auront l’heur de lui plaire et d’obtenir sa confiance sont des individus intéressés, serviles, qui lui disent ce qu’il veut entendre, en d’autres mots en grande partie des agents des services algériens.

Sa hantise, être considéré comme un Kabyle, ce qui l’amène à entrevoir les Kabyles comme souffrant d’une «tare congénitale» qui les conduit à éliminer tout autre Kabyle qui émerge. Sentiment qu’il a dû concilier avec les nécessités primaires : La Kabylie a été son fief militaire en 1963, et son fief politique durant la décennie 1990. Il en va ainsi lors de la défection du colonel Mohand Ouelhadj, chef militaire de la Wilaya III parti rejoindre Ben Bella. «Mais que pesait [la] loyauté [d’Ali Mécili] face aux compromissions des uns et des autres ? Elle n’avait pu empêcher ce que nous redoutions le plus : la division de la Kabylie» se plaint-il, ignorant l’aveuglante contradiction à considérer la Kabylie une et indivisible tout en proclamant un «souci d’échapper aux accusations de "berbérisme" et de "régionalisme».

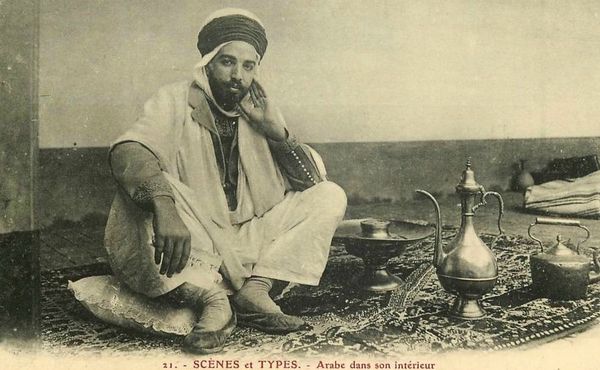

Qu’est-ce donc que le berbérisme ?

Essayons de le définir non pas de façon arbitraire, mais par les ambitions politiques, sociales et culturelles proclamées par ses militants les plus connus. Deux épisodes ont marqué leur combat : Le premier, nous l’avons vu, a eu lieu en 1949 et a été porté par la volonté de donner des assises civiles et démocratiques à l’Algérie engagée sur les voies de l’indépendance. Cette volonté a été brisée par les forces conservatrices, lesquelles considéraient que les Algériens ne devaient pas s’interroger sur leur identité puisqu’ils étaient «arabes et musulmans» ; il n’y avait pas de nécessité de fonder les structures politiques civiles et démocratiques puisque le parti unique était la seule perspective envisageable, autour d’une figure emblématique, Messali Hadj.

La crise qui s’ensuivit, baptisée «berbériste», explique Mohammed Harbi, «annihile les espoirs de voir le nationalisme radical se développer indépendamment de la foi religieuse. L’aventure de Benaï Ouali, de Rachid Ali Yahia, a engagé la lutte pour la démocratisation du PPA-MTLD dans une impasse.

La saisie rationaliste et laïque du problème politique s’efface dorénavant au profit de l’approche mystique. L’épuration du mouvement berbériste a abouti a l’élimination des cadres de valeur pour faciliter la promotion de médiocres liés à l’appareil et redoutant par-dessus tout d’être taxés de matérialistes et de marxistes.» «L’aventure» aurait pu ne pas mener «dans un impasse» s’il y avait assez de démocrates pour épauler ses promoteurs…

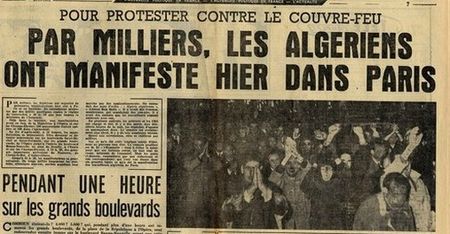

manifestation lors du "printemps berbère"

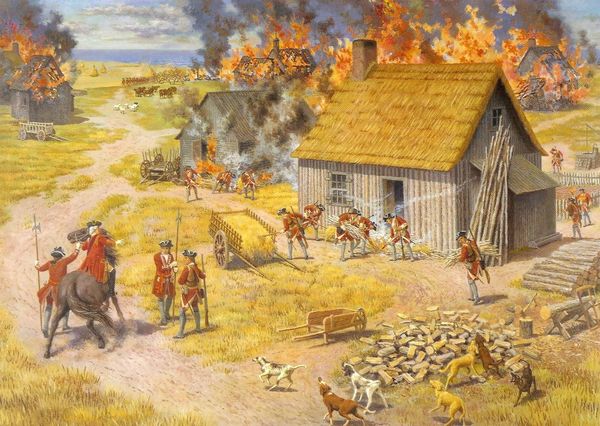

Le second épisode a lieu en 1980. Connu comme le «printemps berbère», il a vu la population de Kabylie se soulever contre le pouvoir policier, derrière les slogans : «démocratie, justice sociale, langues et cultures algériennes». Ce mouvement a brisé la chape de peur qui régnait à l’époque et conduit toutes les régions du pays à lancer leur propre révolte, avec les mêmes slogans, assortis d’un autre : «Les Kabyles avaient raison !», pour montrer à la face du régime que le discours séparatiste, régionalisme, populiste, sur lequel il prospérait n’abusait plus personne. Voilà ce que le berbérisme a concrètement revendiqué, la volonté de donner au peuple algérien les instruments de sa souveraineté, de vivre dans la dignité, dans sa culture, dans la diversité et, surtout, dans la liberté retrouvée.

C’est ce berbérisme-là qu’Aït Ahmed considère comme une de ces «tares congénitales» contre lesquelles il faut se battre, quitte pour cela à oublier incidemment que l’ennemi en face tue, torture, vole, viole, détourne, corrompt, déstructure, engendre l’obscurantisme, la pauvreté, la maladie, la peur, la pollution, selon un programme qui dessine des desseins génocidaires. Avec l’eau du bain du berbérisme, Aït-Ahmed n’hésite pas à jeter le bébé de la démocratie. Et honni soit qui mal y pense !

Arrivé en 1990 en Algérie où il n’a plus aucun repère, il toise de haut tous les militants kabyles de valeur qui se sont aguerris dans le mouvement culturel berbère. «Ces hommes-là, ils te feront un parti dans ton parti», le prévient un de ses collaborateurs si proche qu’il deviendra plus tard Secrétaire général du FFS. Lorsqu’Aït-Ahmed le soupçonna enfin d’être une taupe des services algériens, il le marginalisa. Celui-ci s’empressa de rallier le RCD, dont il devint député, puis ministre de Bouteflika. Il refusa de quitter le gouvernement lorsque Saïd Sadi, poussé par sa base, exhortera ses ministres à remettre leur démission après le printemps noir en 2002 où la police a tiré sur les jeunes Kabyles comme on fait des lapins de garenne dans une chasse à cour. Cette taupe au sein du FFS, les militants du mouvement culturel berbère l’avaient identifiée comme telle 8 ans plus tôt, en 1986.

En tout état de cause, il est devenu rapidement clair que pour se promouvoir au sein du FFS, durant les années 1990, il valait mieux montrer patte blanche. Qui est prêt à cela, sinon des «médiocres liés à l’appareil et redoutant par-dessus tout d’être taxés de» berbéristes ?

Aït-Ahmed et les nouvelles générations

Les événements d’avril 1980 surprennent Aït-Ahmed. Menés par la Kabylie, notamment au nom de la culture berbère, la révolte le laisse pour ainsi dire... désarmé. Encore des «berbéristes»! Huit ans plus tard, et après que toutes les régions d’Algérie ont suivi le sillon tracé par le «printemps berbère», éclatent les événements d’octobre 1988. Il est encore une fois pris au dépourvu. Depuis 1980, la seule initiative notable à mettre à son actif a été la déclaration commune faite en 1986 avec Ahmed Ben Bella, celui qui jeta les jalons de la dictature, qui se découvre soudain des vertus insoupçonnées de «démocrate». Une initiative absurde.

Dans le sillage de «l’ouverture politique» esquissée par les événements d’octobre 1988, Aït-Ahmed entre en Algérie en 1990, donnant, sans exiger le moindre gage, sa caution aux processus meurtriers en gestation. Survient le coup d’État de janvier 1992.

À cette occasion, il participe en décembre 1991 à une mascarade électorale au cours de laquelle le pouvoir organise littéralement la victoire des islamistes, dans le dessein programmé d’imposer le retour à la dictature militaire «seule capable de sauver le pays de la talibanisation». C’est ensuite lui qui offre aux militaires le moyen de manipuler l’opinion mondiale. Le général Khaled Nezzar n’a aucun mal à truquer la marche organisée par le FFS en appel à l’armée en vue de suspendre le processus électoral. L’appel au putsch, avec Aït-Ahmed à l’image, dans les haut-parleurs le son enregistré dans les laboratoires déjà opérationnels du DRS, et les télévisions du monde entier pour porter le message.

Depuis le début de la décennie 1990, Aït-Ahmed n’a eu de rôle que de contrepoids pour le RCD de Saïd Sadi. «Un Kabyle pour en neutraliser un autre», pourrait-on faire dire à Ali Mécili. On peut citer à son actif d’avoir participé, avec bon nombre de personnalité politiques à la représentativité plus ou moins équivoque, aux réunions de la communauté chrétienne de St-Égidio visant à sortir l’Algérie de la spirale meurtrière. Une initiative qui a eu un impact nul sur le devenir des Algériens et que le FFS brandit depuis comme l’expression d’une victoire historique. Un échec patent en guise de catalogue politique.

La toute dernière bévue d’Aït-Ahmed intervient en 2012. Alors que tous ceux qui tentent laborieusement de s’opposer à ce régime appellent au boycott de l’élection législative, afin que, faute de mieux, l’on puisse au moins prouver à la face du monde l’absence totale de représentativité de ce régime, Aït-Ahmed surprend en décidant de lui offrir une nouvelle fois sa caution.

Voilà : 65 ans d’une vie politique au service de l’Algérie à l’impact positif négligeable. Des tribulations qui ont au contraire permis à la dictature d’éclore dans les structures du PPA-MTLD, de prendre ses vigueurs au cours de la guerre de libération, de prospérer et de se renforcer pendant trois décennies, et de s’envoler au point de prendre des proportions meurtrières inégalées durant la décennie 1990, avant de se muer en mafia militaro-affairo-terroriste aujourd’hui qui transforme le pays en une pagaille irréparable. Voilà en quelques mots l’histoire d’Aït Ahmed.

Un de ses anciens camarades de combat, Mohand-Arab Bessaoud, s’est fondu d’un ouvrage dont le titre, FFS, espoir et trahison, traduit à lui seul tout le ressentiment qu’il a nourri à l’égard de cet homme. Un autre, Me Mourad Oussedik, tout aussi ulcéré, a fini sa carrière en défendant dans les prétoires les dirigeants du FLN qu’il a combattus sur les terrains politique et militaire. On peut citer des dizaines d’hommes qui ont voulu se joindre à Aït-Ahmed pour tenter de renverser le régime militaire de Ben Bella puis de Boumediene, et plus tard de Larbi Belkheir. Dégoûtés, abandonnés, ils ont tous été arrêtés, éliminés physiquement ou retournés pour devenir les petits soldats de la SM puis du DRS

Ses thuriféraires invoquent un homme d’une probité intellectuelle et morale infaillible et invoquent comme une sorte d’étendard que lui, au moins, n’a «pas de sang sur les mains». Ce serait faire peu de cas des centaines d’hommes qui l’ont suivi au sein du FFS et qui ont trouvé la mort, des milliers d’autres arrêtés durant les années 1960 par la SM et torturés jusqu’à en perdre leur équilibre mental ; d’autres encore, plus récemment, ont connu d’immenses avanies sans jamais obtenir le soutien du parti au sein duquel ils ont activé.

Des hommes qui ne méritent pas même quelque hommage de la part d’Aït-Ahmed. La mémoire de son plus proche compagnon de route, Ali-André Mécili, assassiné en 1987 par la SM à Paris, ne sert que de célébration annuelle du culte d’Aït-Ahmed.

quitter le FFS

Aït-Ahmed vient d’annoncer son intention de quitter le FFS au cours du printemps prochain. Ils sont nombreux à attendre son retrait prochain de la vie politique pour faire du FFS le tremplin qui les propulserait enfin dans le cercle étroit des «affaires». Une mystification de plus à laquelle un régime aux abois ne manquera pas de recourir pour gagner cinq, dix ans. Aït-Ahmed aura ainsi légué aux générations futures l’instrument de leur aliénation.

On peut se demander cependant s’il n’y a pas mieux à faire que de consacrer un portrait à un homme fini. Et l’on pourra arguer qu’il ne mérite pas ces critiques, sachant qu’il y a bien pire. En fait, Aït-Ahmed est, de cette génération, celui qui se rapproche le plus d’un «démocrate». Il y a en effet bien pire. Mais ceux qui prétendent qu’il ne faut rien dire sur les «moins pires» car il y a «plus pire», ce sont les mêmes qui ne disent rien ni sur les uns ni sur les autres. Nous avions commencé par cela, cet échange de bons procédés qui a conduit Ben Bella à envoyer des fleurs par procuration à Aït-Ahmed.

Ben Bella a jeté les jalons de la dictature, Aït-Ahmed est incontestablement comptable de complicité. Il se targue d’avoir inspiré le programme du FLN de Ben Bella, le parti unique, le socialisme, la gestion socialiste des entreprises, la gestion des biens vacants. Il est militariste quand ça l’arrange, et adepte de la «non-violence» quand il le préfère. Il est membre à part entière de la Kabylie quand celle-ci doit abriter ses menées politiques et armées, et anti-berbériste la plupart du temps. Il est démocrate quand ça le sert et adepte de la dictature le reste du temps. Il est l’ennemi d’un État policier et religieux, à condition qu’il soit seul à incarner l’alternative à ces deux faces du régime algérien.

Aït-Ahmed se considère-t-il comme un Kabyle ?

Il reste au final une question à élucider. Aït-Ahmed se considère-t-il comme un Kabyle, lui, le descendant d’une famille maraboutique qui a eu plusieurs siècles pour s’intégrer à la société qui l’a accueillie ? Il n’a jamais esquissé la moindre réponse à cette question. L’interrogation n’est pas anodine, car de sa réponse dépend le classement de ce présent portrait, qui peut être considéré comme l’alignement de faits historiques irrécusables, ou alors l’expression de cet atavisme anti-kabyle qu’Aït-Ahmed prête aux Kabyles.

Car tout compte fait, tout ce qu’on peut dire sur l’Algérie et les Algériens, dans ce pays colonisé, ce pays que la génération 1954 a arraché à la France pour le jeter dans les griffes de criminels accomplis, c’est autant qu’en emporte le vent…

Lounis Aggoun

- retour à l'accueil

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)