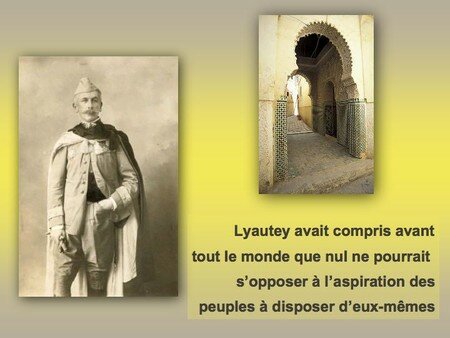

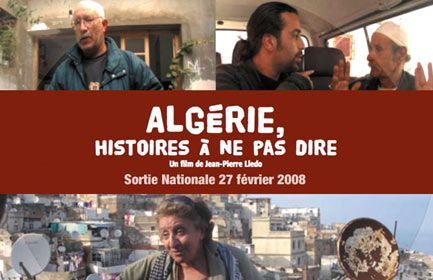

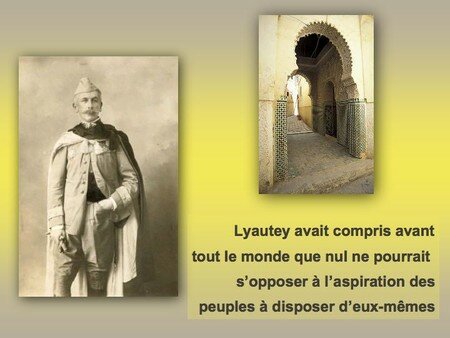

Lyautey avait compris avant

tout le monde...

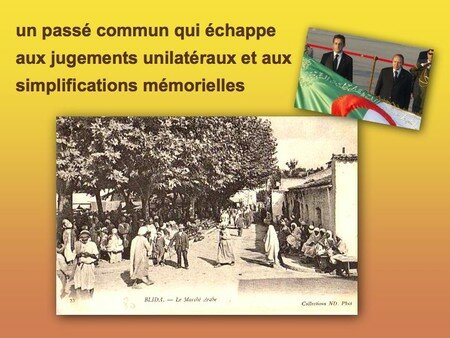

Nicolas SARKOZY

Discours de Nicolas Sarkozy, président de la République

à Tanger le 23 octobre 2007

Mesdames et Messieurs les Ministres

Mesdames et Messieurs,

Je suis venu adresser au Maroc, le salut de la France et redire au peuple marocain l’indéfectible amitié du peuple français.

Je suis venu adresser au Maroc, le salut de la France et redire au peuple marocain l’indéfectible amitié du peuple français.

Ce matin j’ai parlé aux représentants du peuple marocain des relations entre nos deux nations.

Ce sont deux vieilles nations qui ont toujours été jalouses de leur indépendance.

Ce sont deux vieilles nations qui ont subi toutes les invasions et qui à chaque fois sont ressorties des épreuves que le destin leur imposait plus libres, plus fières et plus grandes.

Le Maroc et la France, ce sont deux vieilles nations qui ont brassé les peuples, les croyances, les langues et les cultures et qui ont su tirer leur unité de leur diversité, deux vieilles nations qui se sont toujours vécues comme des creusets, deux vieilles nations qui se sont forgées chacune au fil des siècles une identité forte et une identité singulière, deux vieilles nations qui, parmi d’autres, incarnent pour tous les hommes un idéal qui les dépasse, une cause plus grande qu’elles-mêmes, une valeur spirituelle et morale sans commune mesure avec les moyens matériels qui sont les leurs, avec leur taille, avec leur population, avec leur économie.

Ce qui fait que depuis toujours en vérité, par-delà les vicissitudes de l’histoire, le Maroc et la France, c’est ce qui fait que le Maroc et la France s’aiment et se comprennent.

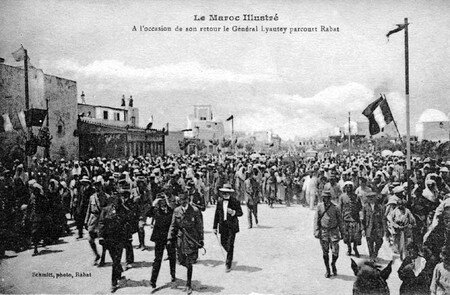

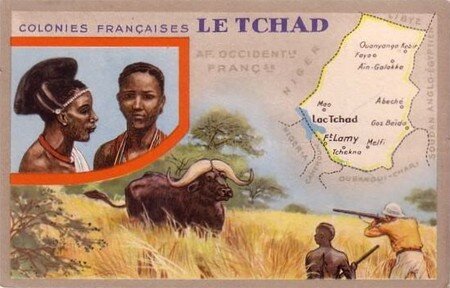

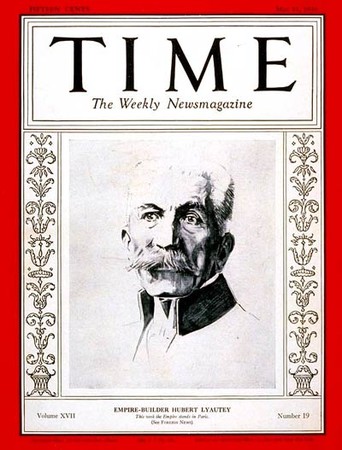

la grande figure de Lyautey

Comment venir au Maroc pour un chef de l’État français sans évoquer la grande figure de Lyautey, ce grand soldat placé par le hasard des circonstances à la tête d’un protectorat et qui n’eut jamais d’autre objectif, à rebours des préjugés et de l’idéologie qui dominaient alors les esprits, que de protéger le peuple marocain, parce qu’il aimait et parce ce qu’il respectait, de valoriser la richesse de votre patrimoine et la grandeur de votre civilisation et d’apprendre aux Marocains et aux Français à s’aimer et à se respecter.

Lyautey avait compris avant tout le monde que nul ne pourrait s’opposer à l’aspiration des peuples à disposer d’eux-mêmes et il s’était fait un devoir de les accompagner sur le chemin de cette liberté.

Il fut l’un de ceux qui ont préparé l’avènement du Maroc moderne.

Il fut l’un de ceux grâce auxquels un sentiment de fraternité a pu s’établir entre le Maroc et la France malgré les fautes et parfois les crimes que le protectorat avait engendrés.

Cette fraternité, elle sera scellée par le sang versé des vingt-cinq mille soldats marocains morts pour la France et pour sa liberté.

C’est sur cette fraternité que la France veut fonder sa relation avec le Maroc.

Cette fraternité, c’est celle qui unit deux peuples que leur histoire a portés à l’ouverture aux autres, à la tolérance, au respect de la dignité de la personne humaine, à des formes d’humanisme beaucoup plus proches l’une de l’autre que les apparences pourraient le laisser croire.

C’est ici, très exactement ici au point de rencontre de l’Europe et de l’Afrique, au point de rencontre de la chrétienté et de l’islam, sur cette terre qui fut le foyer de la grande civilisation arabo-hispanique, au milieu de ce peuple marocain qui n’a jamais haï personne, de ce peuple marocain qui n’a jamais persécuté personne, de ce peuple marocain qui s’est battu farouchement que pour être libre et de ce peuple marocain dont l’honneur est d’avoir protégé les Juifs quand, toute l’Europe ils étaient pourchassés pour être exterminés. Ici, on a protégé des juifs.

C’est ici donc, au milieu de ce peuple marocain si profondément civilisé, dépositaire de tant d’héritage.

C’est ici donc, au milieu de ce peuple marocain si profondément civilisé, dépositaire de tant d’héritage.

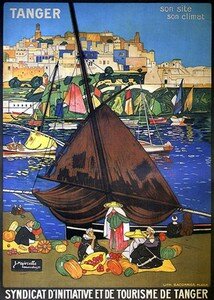

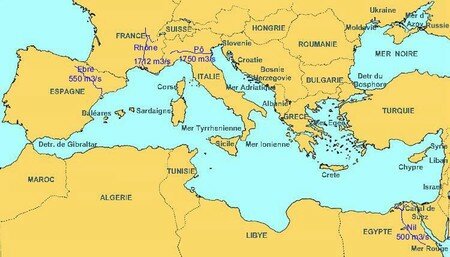

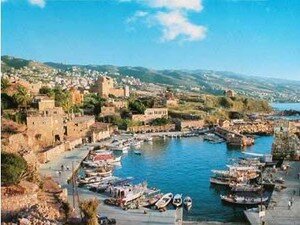

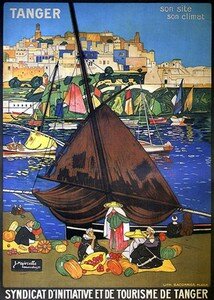

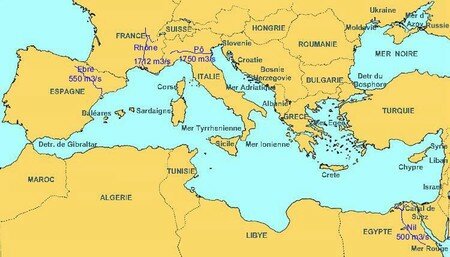

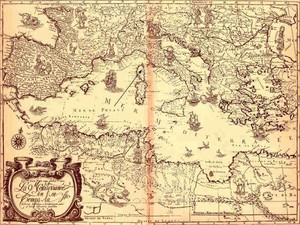

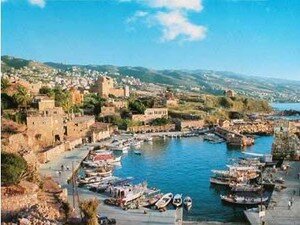

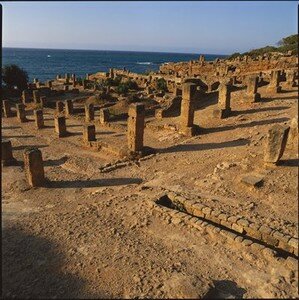

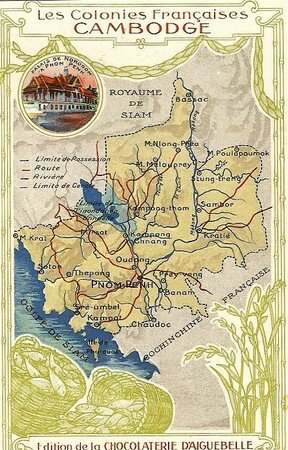

C’est ici dans cette ville de Tanger qui fut tour à tour phénicienne, carthaginoise, romaine, byzantine, arabe, portugaise, anglaise, internationale, cette ville de Tanger, qui vit passer Espagnols, Allemands, Français et qui est redevenue pour toujours pleinement marocaine,

c’est ici dans ce grand port du Maroc sur la Méditerranée,

c’est ici où pour la première fois un souverain marocain osa parler à haute voix de l’indépendance du Maroc et de la fin des empires coloniaux,

c’est ici où le Maroc affiche sa volonté d’être d’abord une puissance méditerranéenne,

c’est ici, dans ce port, dont le Maroc veut faire l’un des plus grands et l’un des plus actifs de toute la Méditerranée,

c’est ici que j’ai souhaité lancer à tous les peuples de la Méditerranée l’appel pressant et solennel à s’unir autour du plus beau et du plus grand des idéaux humains.

ce qui sépare les Méditerranéens...

Ici, dans cette ville de Tanger qui a vécu toute son histoire à l’unisson de tous les drames de la Méditerranée et qui en a partagé aussi tous les succès, toutes les avancées, toutes les conquêtes intellectuelles et spirituelles, de cette ville de Tanger je veux dire à tous les Méditerranéens qu’ils ne seront réellement fidèles à l’héritage de culture, de civilisation, d’humanité, de foi dont ils sont les dépositaires que s’ils deviennent capables de comprendre que ce qui les sépare est infiniment moins important que ce qui les rapproche et s’ils ont la volonté de se parler et d’agir ensemble au nom de tout ce que nous avons en commun.

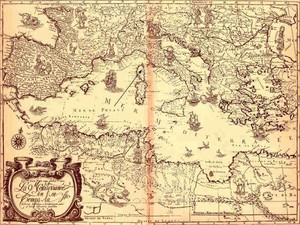

On n’a pas cessé depuis des décennies de parler de tout ce qui unit les hommes autour de la Méditerranée.

On n’a pas cessé de vanter les mérites du dialogue des cultures, des civilisations et des religions.

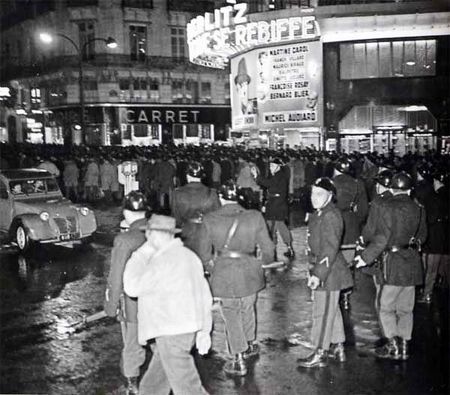

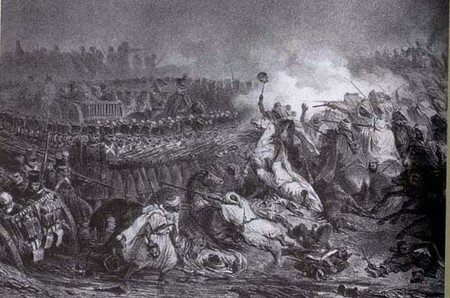

Au monde méditerranéen qui n’a pas cessé depuis des siècles d’être écartelé entre l’esprit des croisades [ci-contre] et l’esprit du dialogue, qui n’a pas cessé d’être tiraillé entre la haine et la fraternité, qui n’a pas cessé d’hésiter finalement entre la civilisation et la barbarie, je veux dire que le temps n’est plus au dialogue puisqu’il est à l’action, qu’il n’est plus temps de parler parce qu’il est venu le temps d’agir.

l’esprit du dialogue, qui n’a pas cessé d’être tiraillé entre la haine et la fraternité, qui n’a pas cessé d’hésiter finalement entre la civilisation et la barbarie, je veux dire que le temps n’est plus au dialogue puisqu’il est à l’action, qu’il n’est plus temps de parler parce qu’il est venu le temps d’agir.

À tous les Méditerranéens qui n’arrivent pas à sortir des cycles infernaux de la vengeance et de la haine, à tous les Méditerranéens qui rêvent de paix et de fraternité et qui ne voient partout que la guerre de tous contre tous, à tous les Méditerranéens qui sont pétris de tolérance et d’humanisme et qui se désespèrent de ne rencontrer que l’intolérance et l’intégrisme, je veux dire que le moment est venu de passer du dialogue à la politique, que le moment est venu de cesser de discuter pour commencer à construire.

À tous les Méditerranéens, à tous les peuples qui vivent dans cette lumière miraculeuse qui a éclairé les plus beaux rêves de l’humanité,

à tous les hommes de bonne volonté qui se souviennent en regardant la mer qu’ils sont les fils de ceux qui par la foi et par la raison ont mis pour la première fois l’Homme au centre de l’univers et lui ont appris que son histoire était tragique,

à tous les hommes, à toutes les femmes qui se sentent les héritiers de ceux qui ont appris à l’humanité une autre façon de croire, une autre façon de penser.

Ici on gagnera tout ou on perdra tout.

Je veux dire que le moment est venu de mettre toutes leurs forces et tout leur cœur à bâtir l’Union de la Méditerranée, car ce qui se joue là est absolument décisif pour l’équilibre du monde. Pas seulement décisif pour l’avenir des peuples riverains, décisif pour l’avenir de l’humanité.

En Méditerranée, se décidera si oui ou non les civilisations et les religions se feront la plus terrible des guerres.

En Méditerranée se décidera de savoir si oui ou non le Nord et le Sud vont s’affronter, en Méditerranée se décidera de savoir si oui ou non le terrorisme, l’intégrisme, le fondamentalisme réussiront à imposer au monde leur registre de violence et d’intolérance. Ici on gagnera tout ou on perdra tout.

Là se décidera une forte décision de l’avenir de l’Europe et l’avenir de l’Afrique.

Car l’avenir de l’Europe, je n’hésite pas à le dire, il est au Sud. En tournant le dos à la Méditerranée, l’Europe se couperait non seulement de ses sources intellectuelles, morales, spirituelles, mais également de son futur.

Car c’est en Méditerranée que l’Europe gagnera sa prospérité, sa sécurité, qu’elle retrouvera l’élan que ses pères fondateurs lui avaient donné.

C’est à travers la Méditerranée que l’Europe pourra de nouveau faire entendre son message à tous les hommes.

C’est par la Méditerranée, dans la prise de conscience de ce qu’elle lui doit, que l’Europe retrouvera son identité, que son projet retrouvera le sens qu’il n’aurait jamais dû perdre, qui est celui d’un projet de civilisation.

C’est à travers la Méditerranée que l’Europe et l’Afrique s’uniront.

C’est à travers la Méditerranée que l’Europe et l’Afrique se construiront une destinée commune.

C’est à travers la Méditerranée que l’Europe et l’Afrique pèseront ensemble sur le destin du monde et sur le cours de la mondialisation.

C’est à travers la Méditerranée que l’Europe et l’Afrique tendront la main à l’Orient.

Car si l’avenir de l’Europe est au Sud, celui de l’Afrique est au Nord.

J’appelle tous ceux qui le peuvent à s’engager dans l’Union méditerranéenne parce qu’elle sera le pivot de l’Eurafrique, ce grand rêve capable de soulever le monde.

L’Union méditerranéenne, c’est un défi, un défi pour chacun d’entre nous, peuples de la Méditerranée.

C’est un effort que chacun d’entre nous devra faire sur lui-même pour surmonter les haines et les rancoeurs que les enfants héritent de leurs pères depuis des générations à qui on apprend à détester l’autre, le voisin, le différent.

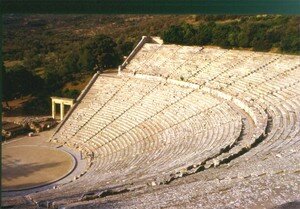

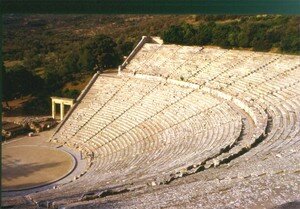

C’est un effort pour que chacun cesse de transmettre la haine pour transmettre l’amour, cet amour qui est déjà dans le cri d’Antigone, il y a 2500 ans : «Je suis née pour partager l’amour, non pour partager la haine».

Cet amour qui est l’essence du judaïsme, cet amour qui est l’essence du christianisme, cet amour qui est l’essence de l’islam et que les fanatiques n’ont eu de cesse de vouloir étouffer, cet amour qui est dans notre culture, qui est dans notre pensée, qui est dans notre religion, dans notre art, dans notre poésie mais qui n’est pas assez dans les cœurs parce que ce sont des cœurs blessés que les cœurs des peuples de la Méditerranée, des cœurs déchirés par d’horribles souffrances et le souvenir d’atroces douleurs.

Nous ne bâtirons pas l’Union de la Méditerranée

sur la repentance

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe a vécu l’un de ces moments terribles où la souffrance et la douleur crient plus fort que l’amour. L’Europe, elle, a réussi à les surmonter. Après tant de meurtres, après tant de sang, après tant de violences et de barbaries depuis des siècles, l‘Europe s’est engagée sur le chemin de la paix et de la fraternité.

La France appelle tous les peuples de la Méditerranée à faire la même chose, avec le même objectif et avec la même méthode.Nous ne bâtirons pas l’Union de la Méditerranée sur l’expiation par les fils des fautes de leurs pères.

Nous ne bâtirons pas l’Union de la Méditerranée sur la repentance, pas plus que l’Europe ne s’est construite sur l’expiation et sur la repentance. Jean Monnet et Robert Schuman n’ont pas dit aux Allemands : «expiez d’abord, nous verrons après». Ils leur ont dit : «construisons ensemble un avenir commun».

Le Général de Gaulle n’a pas dit au Chancelier Adenauer : «expiez d’abord, nous nous serrerons la main ensuite». Il lui a dit : «maintenant, soyons amis pour toujours».

La Méditerranée n’est pas une page blanche mais tout

son avenir n’est pas contenu dans son passé

Nous bâtirons l’Union de la Méditerranée comme l’Union de l’Europe sur une volonté politique plus forte que le souvenir de la souffrance, sur la conviction que l’avenir compte davantage que le passé.

Il ne s’agit pas d’oublier. Il ne s’agit pas de faire la politique de la table rase. Il ne s’agit pas de faire comme s’il n’y avait pas eu d’histoire.

Vouloir l’Union de la Méditerranée, ce n’est pas vouloir effacer l’histoire, ce n’est pas vouloir tout recommencer à zéro. Mais c’est vouloir prendre l’histoire où elle en est et la continuer au lieu de la ressasser. La Méditerranée n’est pas une page blanche mais tout son avenir n’est pas contenu dans son passé. Son avenir n’est pas condamné à être la répétition de son passé.

Faisons ce qu’ont fait les pères fondateurs de l’Europe. Tissons entre nous des solidarités concrètes, sans cesse plus étroites, autour de projets pragmatiques qui mettent en jeu les intérêts vitaux de tous nos peuples.

Faisons comme les pères fondateurs de l’Europe qui ont fait travailler ensemble des gens qui se haïssaient pour les habituer à ne plus se haïr.

Nous ne ferons pas d’emblée l’Union Méditerranéenne sur le modèle actuel de l’Union Européenne avec ses institutions, ses administrations, son degré élevé d’intégration politique, juridique, économique. Comme l’Union Européenne ne ressemble finalement à rien de ce qui a pu être tenté jusqu’à présent pour unir des peuples, il est probable que l’Union Méditerranéenne, à terme, ne ressemblera pas à l’Union européenne et à ce qu’elle est devenue mais qu’elle sera elle aussi, en fin de compte, une expérience originale et unique.

rendre irréversible

le projet d'Union de la Méditerranée

Cette expérience originale, unique, c’est à nous, c’est à notre génération de l’engager, c’est à notre génération de créer les conditions de sa réussite, c’est à notre génération de rendre irréversible le projet d’Union de la Méditerranée.

Car cette Union ne se fera pas en un jour, mais nous aurons rempli notre mission historique si, après nous, plus personne ne songe à revenir en arrière et si tout le monde au contraire veut aller à partir de ce que nous aurons fait, vers davantage d’entente, de coopération, de solidarité.

C’est notre responsabilité non seulement politique mais morale de faire ce pari que tant de gens, il y a peu de temps encore, jugeaient impossible, déraisonnable, et pour lesquels désormais tant de gens autour de la Méditerranée sont prêts à s’engager.

Comme au début de toute aventure inédite, le scepticisme, il y a quelques mois, lorsque j’en ai parlé, était grand. Mais les sceptiques sont de moins en moins nombreux parce que beaucoup d’entre eux ont compris que ce qui était déraisonnable, c’était de continuer comme si rien n’était. Parce qu’ils ont compris que ce qui était suicidaire, c’était de ne rien tenter, de ne rien essayer. Parce qu’ils ont compris que ce qui était dangereux, ce n’était pas l’audace mais l’absence d’audace.

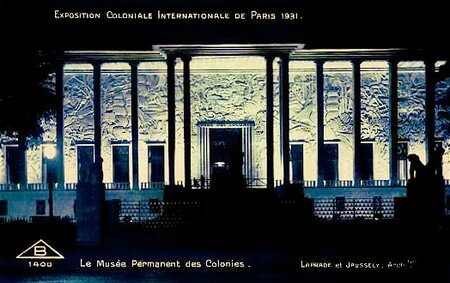

Ils ont compris qu’à Barcelone en 1995, l’Europe avait pris conscience de ce qui se jouait pour elle et pour le monde en Méditerranée.

Ils ont compris qu’en s’engageant dans le dialogue entre l’Europe et la Méditerranée, l’Union Européenne avait fait un choix décisif.

Ils ont compris qu’en s’engageant dans le dialogue entre l’Europe et la Méditerranée, l’Union Européenne avait fait un choix décisif.

Ils ont compris que le processus de Barcelone, la politique de voisinage de l’Union Européenne, les coopérations qui se sont tissées entre les pays de la Méditerranée occidentale, le Forum Méditerranéen, et toutes les initiatives qui, dans la recherche, dans l’université, dans l’économie, dans la culture, dans la santé, dans la lutte contre le terrorisme contribuent à réunir les deux rives de la Méditerranée sont les signes qu’une volonté existe.

Mais ils ont compris aussi que cela ne pouvait pas suffire, qu’il fallait que tout ce qui est bien engagé continue mais qu’il était nécessaire d’aller plus loin, plus vite, qu’il fallait franchir une étape, qu’il fallait oser imaginer autre chose qui pourrait tout changer, qu’il fallait cristalliser les initiatives en cours, passer à une autre échelle, à une autre vitesse, pour faire basculer le destin de la Méditerranée du bon côté.

C’est cela le projet de l’Union Méditerranéenne : une rupture. Une rupture avec des comportements, avec des modes de pensée, avec des précautions, avec un état d’esprit qui tourne le dos à l’audace et au courage.

On n’a aucune chance de changer le cours de l’histoire et de changer le monde si l’on ne prend pas de risque. Je n’ai pas été élu pour tourner le dos au risque. On ne fait rien, ou pas assez, quand on n’est pas prêt à prendre le risque d’échouer.

les pays riverains de la Méditerranée

ne forment pas deux blocs

La rupture courageuse, audacieuse, qui changerait tout, c’est que les peuples de la Méditerranée décident enfin de prendre en main leur destin, d’écrire eux-mêmes, ensemble, leur avenir, d’assumer collectivement une responsabilité, une solidarité que l’histoire de la longue durée et la géographie leur imposent et de ne plus jamais laisser personne décider à notre place.

Le pari audacieux et courageux qui, aujourd’hui, peut changer le destin de la Méditerranée et, à travers lui, celui de l’Europe, celui de l’Afrique et celui du monde car une partie du sort du monde se joue ici, ce pari, c’est qu’à l’appel lancé de tous les peuples de la Méditerranée - je dis bien à tous - à s’engager dans le processus historique qui les conduira vers leur unité, ce pari c’est que tous répondront présent.

L’audace et le courage, c’est d’oser appeler tous avec la même conviction et de penser que cet appel sera plus fort que la guerre.

L’audace et le courage, c’est d’oser dire aux pays riverains de la Méditerranée qu’ils ne forment pas deux blocs se faisant face de part et d’autre de la mer mais qu’ils forment, tous ensemble, une communauté de destin dans laquelle chacun à sa part et que tous les peuples de la Méditerranée sont égaux en dignité, en droits et en devoirs.

L’audace et le courage, c’est d’oser dire à des pays qui se combattent que faire de la Méditerranée la mer la plus propre du monde est pour chacun d’entre eux un enjeu vital et que tous n’auront d’autre choix qu’à travailler ensemble pour atteindre cet objectif.

source

l’Union de la Méditerranée commencera

avec le développement durable, l’énergie,

les transports, l’eau

L’Union de la Méditerranée doit être pragmatique : elle sera à géométrie variable selon les projets.

Comme l’Europe avait commencé avec le charbon et l’acier et avec le nucléaire, l’Union de la Méditerranée commencera avec le développement durable, l’énergie, les transports, l’eau.

Mais au contraire de l’Europe qui les avait longtemps oubliés derrière l’économie, l’Union de la Méditerranée mettra d’emblée au rang de ses priorités la culture, l’éducation, la santé, le capital humain. Elle mettra au rang de ses priorités la lutte contre les inégalités et la justice sans lesquelles il n’y a pas de paix possible.

L’Union de la Méditerranée, ce sera d’abord une union de projets. Mais avec un but : faire de la Méditerranée le plus grand laboratoire au monde du co-développement, où le développement se décide ensemble et se maîtrise ensemble, où la liberté de circulation des hommes se construit ensemble et se maîtrise ensemble, où la sécurité s’organise ensemble et se garantit ensemble.

L’Union de la Méditerranée, dans l’esprit de la France, n’a pas vocation à se substituer à toutes les initiatives, à tous les projets qui existent déjà, mais elle a vocation à leur donner un élan nouveau, un nouveau souffle. Elle a vocation à faire converger vers un même but, à fédérer toutes les idées, toutes les énergies, tous les moyens.

Méditerranée, Christophe Cusson (source)

L’Union de la Méditerranée, ce sera d’abord comme l’Europe à ses débuts, une volonté politique. Celle-ci doit se traduire dans des actions, dans des stratégies, dans des objectifs communs.

Elle doit s’exprimer dans un engagement des chefs d’Etat et de gouvernement.

Au nom de la France qui a décidé de s’engager de toutes ses forces dans ce projet, au nom de tous les peuples de la Méditerranée dont les destins sont liés les uns aux autres, au nom de nos enfants, qui, un jour, nous demanderons compte de ce que nous avons fait, j’invite tous les chefs d’Etat et de gouvernement des pays riverains de la Méditerranée à se réunir en France en juin 2008 pour jeter les bases d’une union politique, économique et culturelle fondée sur le principe d’égalité stricte entre les nations d’une même mer, l’Union de la Méditerranée.

J’invite tous les États qui ne sont pas riverains de la Méditerranée mais qui sont concernés par ce qui lui arrive à participer, en observateurs, à ce premier sommet et à contribuer à sa réussite.

Dans l’esprit de la France, l’Union de la Méditerranée ne se confond pas avec le processus euro-méditerranéen mais elle ne se construira ni contre l’Afrique ni contre l’Europe. Elle se construira avec elles, avec l’Europe, avec l’Afrique.

Je proposerai que la Commission européenne soit d’emblée pleinement associée à l’Union de la Méditerranée, qu’elle participe à tous ses travaux, de façon à ce que les rapports entre les deux Unions soient des rapports de partenariat et de complémentarité, de façon à ce que les deux Unions s’épaulent et se renforcent l’une l’autre et que, progressivement, elles se forgent un seul et même destin.

Méditerranée, qu’elle participe à tous ses travaux, de façon à ce que les rapports entre les deux Unions soient des rapports de partenariat et de complémentarité, de façon à ce que les deux Unions s’épaulent et se renforcent l’une l’autre et que, progressivement, elles se forgent un seul et même destin.

Dans les mois qui viennent, je consulterai tous les pays riverains de la Méditerranée sur l’ordre du jour du sommet à venir. Je leur proposerai de travailler sur une dizaine de projets concrets autour desquels pourront se nouer les coopérations à venir

Ce projet de l’Union de la Méditerranée ne sera pas le projet de la France. Ce sera le projet de tous. Elaboré par tous. Il ne réussira que si chacun s’y engage et y met une part de lui-même. D’ores et déjà, nombreux sont ceux qui s’y engagent résolument.

Ce projet ne peut naître que de la volonté commune, de la réflexion partagée et c’est l’histoire à venir, celle que nous écrirons ensemble, nous, peuples de la Méditerranée, qui en définirons peu à peu, les contours et le visage.

À ceux qui voudraient que tout soit décidé par avance pour commencer à croire que cela peut réussir, je voudrais rappeler comment s’est faite l’Europe, qui est encore, aujourd’hui, inachevée. Je voudrais leur rappeler qu’elle fut d’abord un acte de foi, un rêve qui passait pour fou avant de devenir une réalité.

L’Union de la Méditerranée, nous la ferons si nous le voulons.

La France le veut. Le Maroc le veut.

Je sais qu’au fond d’eux-mêmes, tous les peuples de la Méditerranée le veulent et qu’ils ne se laisseront pas prendre en otage par la haine, par la violence et par la détestation de l’autre.

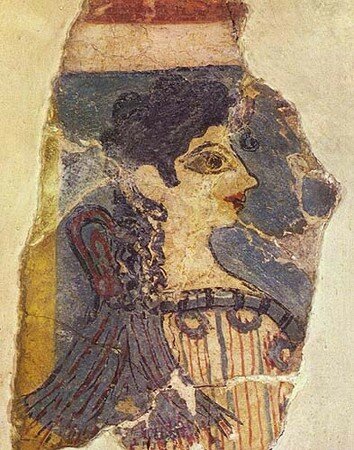

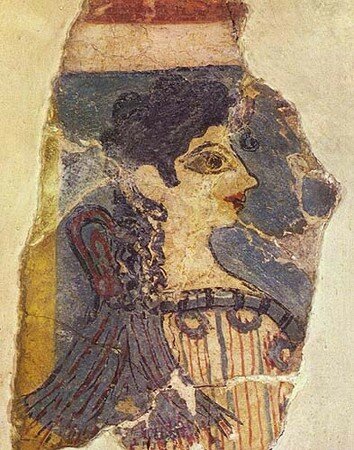

"la Parisienne", palais de Cnossos (Crête), env. 1500 av. J.-C.

un grand rêve de civilisation

Je sais qu’au fond de chaque homme et de chaque femme qui vit sur les rives de la Méditerranée, gît le souvenir et le regret d’une unité perdue depuis 15 siècles. Je sens l’enthousiasme qui monte et l’envie d’y croire qui renaît.

Pendant 15 siècles, tous les projets pour ressusciter l’unité de la Méditerranée ont échoué, comme ont échoué jadis tous les rêves d’unité européenne, parce qu’ils étaient portés par des rêves de conquêtes qui se sont brisés sur le refus de peuples qui voulaient rester libres.

Le projet que la France propose aujourd’hui à tous les peuples de la Méditerranée de construire ensemble, ce n’est pas un rêve de conquête, c’est un projet porté par un rêve de paix, de liberté, de justice, un projet qui ne sera imposé à personne parce qu’il sera voulu par chacun.

Peuples de la Méditerranée, notre avenir est à nous, ne laissons personne nous le prendre, ne laissons personne nous voler nos rêves et nos espoirs.

Peuples de la Méditerranée, nous allons montrer à tous les hommes ce que peut accomplir encore un grand rêve de civilisation et nos enfants seront fiers de ce que nous aurons réalisé ensemble.

Je vous remercie.

Nicolas Sarkozy,

président de la République

source

- retour à l'accueil

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)