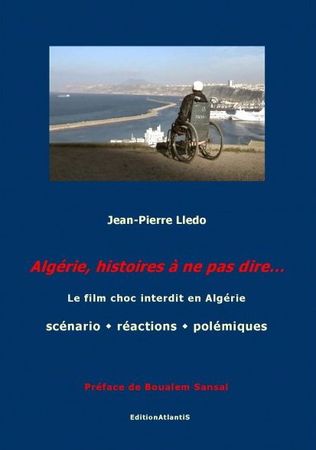

la chance de la France

et la malchance de l'Algérie

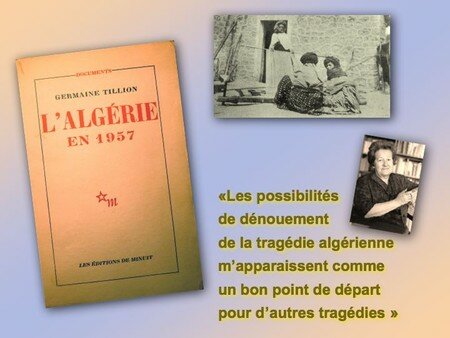

Germaine TILLION (1957)

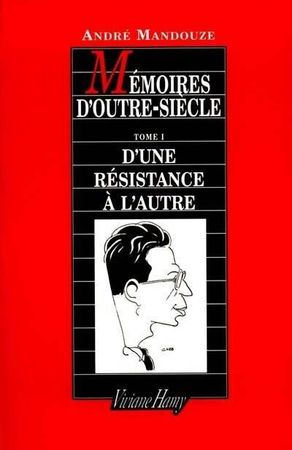

La disparition équivaut fréquemment à la simplification. Voire à la dénaturation. La pensée de Germaine Tillion (1907-2008) – souvent plus citée que réellement lue… c'est malheureusement la règle… - était réduite ces dernières années à un vocable, celui de clochardisation.

La disparition équivaut fréquemment à la simplification. Voire à la dénaturation. La pensée de Germaine Tillion (1907-2008) – souvent plus citée que réellement lue… c'est malheureusement la règle… - était réduite ces dernières années à un vocable, celui de clochardisation.

Cette grande observatrice et analyste de l'Algérie aurait stigmatisé la colonisation coupable de la clochardisation des populations soumises. Et voilà Germaine Tillion icône idéologique d'un anticolonialisme vertueux et sans concession. Il n'en est rien. La pensée de l'anthropologue n'est pas celle-là, nous l'avons déjà dit dans l'article "France-Algérie : l'impossible travail historique" (Daniel Lefeuvre, Michel Renard).

pas d'idéalisation anticoloniale

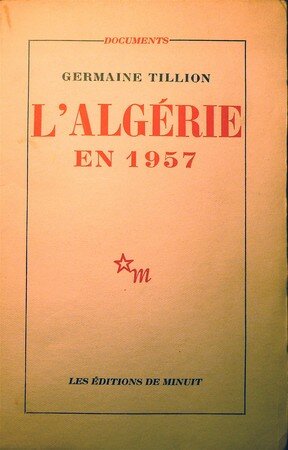

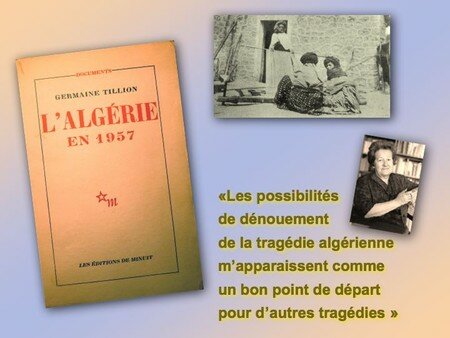

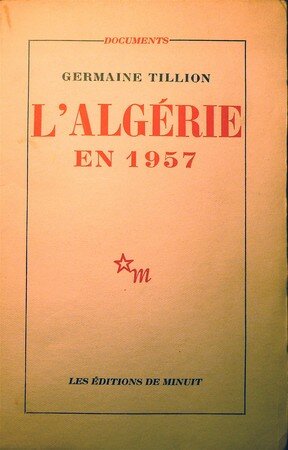

Aux premières pages de son livre, L'Algérie en 1957 (publié avant les événements de cette même année 1957...), Germaine Tillion avait repoussé tout idéalisation "anticoloniale". Elle écrivait :

"Ce n'est pas moi qui vous présenterait un beau coupable bon à pendre, ni une happy end facile et radicale, malgré le vaste choix qui nous est proposé. La tragédie algérienne, telle que je la vois, comporte beaucoup de victimes, peu de traîtres – et ses possibilités de dénouement m'apparaissent comme un bon point de départ pour d'autres tragédies" (p. 14).

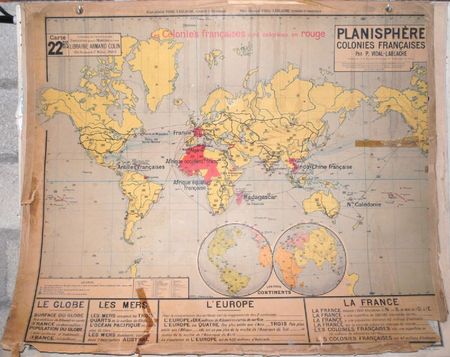

L'ethnographe de la vie paysanne des Aurès n'érige pas le colonialisme en figure abstraite du Mal, elle l'inclut dans la mondialisation de l'ère industrielle : "le malheur actuel de l'Algérie était vraisemblablement inévitable - dans la mesure où il est désormais impossible d'épargner à un peuple archaïque tout contact avec ce monstre prodigieux qu'est la Civilisation Planétaire et dans la mesure où ce contact est fatal au peuple non préparé qui le subit" (p. 67-68).

...Ce que démontre, cinquante ans après, l'historien britannique Christopher Bayly dans La naissance du monde moderne (1780-1914) en insistant sur les interactions comme le note Eric Hobsbawm : "la naissance du monde moderne ne fut pas quelque chose simplement imposé de l'extérieur par l'Occident, mais un processus complexe fait d'évolutions interagissant les unes avec les autres et émanant des deux côtés bien qu'à l'évidence dominé par la force des puissances impériales et par l'hégémonie du modèle occidental…" (La naissance..., p. 13).

l'anti-colonialisme, alibi de la clochardisation

Relisons donc Germaine Tillion, et les histoires non idéologiques du temps colonial, pour comprendre que la colonisation ne fut pas cette "décivilisation" qu'éreintait Aimé Césaire. On y apprendra à dépasser les slogans : "L'anti-esclavagisme a été l'alibi du colonialisme (il l'est encore parfois), et je me demande si l'anti-colonialisme n'est pas en train de devenir l'alibi de la clochardisation. Non pas que le colonialisme soit tout à fait mort - il est seulement moribond -, ni qu'il n'ait pas aggravé la situation économique des pays où il a sévi, mais il n'est pas seul responsable de leur misère, et, à l'heure actuelle, par exemple, la situation alimentaire dans les régions d'Algérie où il n'y a jamais eu de colons apparaît comme un peu plus alarmante pour les indigents que dans celles où les colons sont en nombre..." (L'Algérie en 1957, p. 41).

Michel Renard

________________________

extraits de L'Algérie en 1957

Considérez maintenant, dans cette perspective, le destin de notre pays - pays relativement comblé par la nature, mais pas plus que certaines régions du monde où les gens vivent encore aujourd'hui dans une sordide indigence.

Considérez maintenant, dans cette perspective, le destin de notre pays - pays relativement comblé par la nature, mais pas plus que certaines régions du monde où les gens vivent encore aujourd'hui dans une sordide indigence.

Première chance : nous réussissons notre révolution politique et notre réforme agraire cinquante ans environ avant le début de l'essor industriel et un bon siècle avant la révolution biologique ; nous nous trouvons donc bien placés au moment le plus important de l'histoire du monde : la première moitié du XIXe siècle.

C'est pourquoi (malgré notre hémorragie de 1914, malgré la catastrophe de 1940, malgré onze ans de guerres mondiales, et je ne sais combien d'années de guerres coloniales, malgré nos malheurs et nos sottise) on peut dire que nous avons eu de la chance, puisque, au moment voulu, nous nous sommes trouvés dans le clan des gagnants. Entendez par là : les pays où le niveau de vie s'élève régulièrement. On imagine volontiers que le hasard seul n'a pas tout fait et que nous pouvons aussi revendiquer des mérites (mais il est possible d'avoir des mérites lorsqu'on est placé pour en tirer le meilleur parti).

Cette ligne ascendante de notre chance, chacune [ce texte fut initialement destiné aux adhérentes de l'Association nationale des Déportées et Internées de la Résistance] d'entre vous peut facilement en suivre quelques étapes, sans pour cela feuilleter des livres ou inventorier des statistiques. Asseyez-vous plutôt à côté d'un paysan pauvre ou d'un vieil ouvrier - n'importe lequel, dans n'importe laquelle de nos provinces - et, comme je l'ai fait moi-même tant de fois, laissez-le parler et écoutez-le.

Il vous racontera son enfance : à six ans l'école, "pour apprendre ses lettres" ; "placé" à huit ans comme berger - plus petit que ses moutons ; des maîtres avares, qui mesurent le pain ; pas de viande, pas de sucre. Plus tard : "on gagnait trois francs par jour, à faucher à la main, comme des martyrs ; la moisson durait deux mois. Après c'était le trimard"... (entendez : la mendicité). Et la maladie, et le chômage, et le terme...

Certes, il y a actuellement en France bien des choses qui vont mal - logements indignes, salaires insuffisants, enfants abandonnés, vieillards misérables - mais, dans tous les domaines, l'amélioration est constante et régulière. Cette amélioration, nous la retrouvons dans tous les pays qui sont en-deça du seuil - non pas un seuil qui séparerait le bloc marxiste et le bloc atlantique, mais un autre, qui ne correspond ni aux alliances ni aux programmes politiques : le bloc des Affamés, qui chaque année auront un peu plus faim, et le bloc des Rassasiés, que chaque année enrichit.

le malheur actuel de l'Algérie

était vraisemblablement inévitable

Allez maintenant en Algérie - j'en viens - et asseyez-vous à la porte d'un gourbi, à côté du grand-père - cela aussi, je l'ai fait des milliers de fois. Parlez de la dernière récolte, de l'état des pâturages, de la santé des chèvres, du prix de l'huile, du prix des dattes... Ensuite écoutez, prenez des notes, contrôlez, comparez.

Les deux tiers des Algériens ont eu le sort inverse des Français : leur malheur a voulu qu'ils se trouvent dans la zone d'ébranlement de la révolution biologique moderne avant d'avoir atteint ce niveau de vie et ce niveau de culture que je vous propose d'appeler "niveau d'auto-protection". Et c'est là qu'intervient, à mon avis, notre responsabilité.

Responsabilité et non culpabilité, car, le malheur actuel de l'Algérie était vraisemblablement inévitable - dans la mesure où il est désormais impossible d'épargner à un peuple archaïque tout contact avec ce monstre prodigieux qu'est la Civilisation Planétaire et dans la mesure où ce contact est fatal au peuple non préparé qui le subit. Il n'en est pas moins vrai que notre présence en Algérie a accéléré le phénomène de désintégration sociale de ce malheureux pays. Disons, si vous préférez, que si l'Algérie était restée indépendante, sa population aurait seulement doublé, alors qu'elle a quadruplé avec nous (ce qui aggrave considérablement sa position actuelle et contribue à la rendre insoluble). Mais c'est une conséquence imprévue et involontaire du "paternalisme colonial", dont nous sommes à la fois responsables et innocents - aussi responsables et aussi innocents que ceux qui en sont victimes.

L'Algérie compte aujourd'hui neuf ou dix millions d'habitants ; en 1830, elle en avait probablement moins de deux millions ; les statisticiens prévoyaient pour elle (si les conditions économiques de 1954 s'étaient maintenues) vingt millions dans vingt ans et quarante millions dans quarante ans. Tout cela est fou, car une Algérie autonome, donc nécessairement agricole, n'en peut nourrir - mal - que deux ou trois millions.

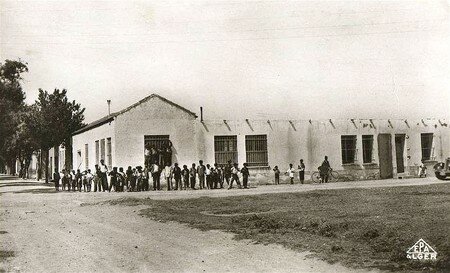

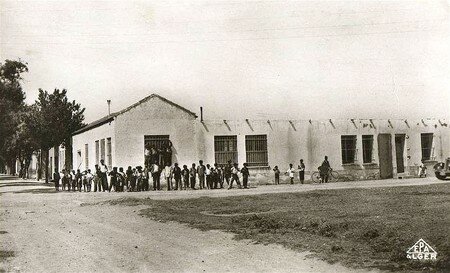

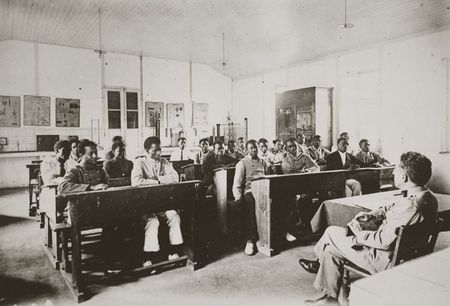

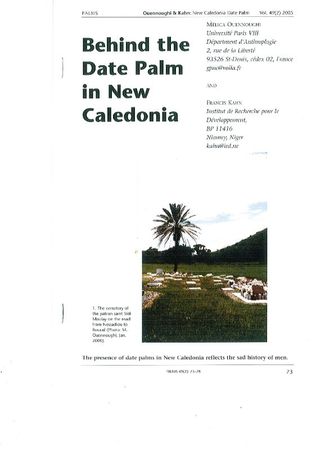

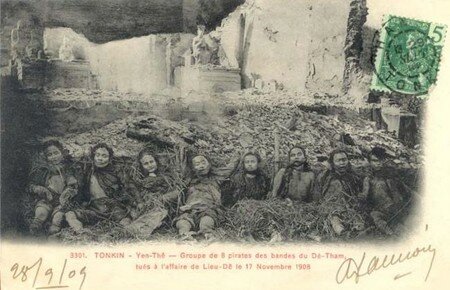

Aïn M'lila, la médersa (carte ayant voyagée en 1954)

En 1954, dans la population musulmane, les illettrés en français atteignaient la proportion de 94% des hommes et 98% des femmes, et les enfants algériens allaient en classe dans la proportion de un sur quatre. Mais, attention, ce pourcentage correspondait à la totalité des enfants - garçons et filles, Musulmans et non-Musulmans. En réalité, un petit garçon musulman sur cinq allait en classe et une petite fille musulmane sur seize.

Ces chiffres honteux étaient eux-mêmes inexacts - comme le sont toutes les statistiques qu'on n'analyse pas - car, en Algérie, plus encore qu'une problème "Musulman/non-Musulman" ou "colon/indigène", c'était le problème "ville/campagne" qui tendait à s'imposer : la scolarisation totale des enfants de toutes les confessions allait être atteinte dans les villes (dans la commune d'Alger, treize enfants musulmans sur dix-huit), tandis que dans les campagnes elle constituait un rêve inaccessible. (Dans telle commune, il y place dans les écoles pour un enfant sur cinquante ; ailleurs, pour un enfant sur soixante-dix).

On ne désire pas ce qu'on ignore et, dans les cavernes aurignaciennes, nos ancêtres sont morts sans avoir souffert de l'absence de radio ou de chauffage central. Mais l'Algérie est probablement le pays où coexistent le plus constamment les connaissances directes et personnelles d'un certain nombre de privilèges (instruction, droits politiques, structure familiale évoluée, possibilité d'améliorer une situation) avec l'impossibilité pratique de les acquérir. De tous ces biens dont nous bénéficions avec indifférence, les Algériens sont frustrés, en connaissance de cause, avec une immense amertume.

Nos journaux se plaisent à comparer les niveaux de vie algériens avec d'Égypte ou d'Arabie (1). Eh oui ! on est un peu moins pauvre à Alger ou à Constantine que sur les rives de la Mer Rouge, mais, sur les rives de la Mer Rouge, on ne sait pas ce que c'est que l'aisance, la liberté ou même le simple bien-être de manger tous les jours à sa faim, et surtout on ne sait pas que ce bien-être est une chose commune et ordinaire que des peuples entiers possèdent, sans avoir même conscience d'être des privilégiés.

faim primaire et faim secondaire

Inversement, cette expérience vécue de la faim, il faut des cataclysmes comme ceux que nous avions traversés il y a douze ans pour que, dans nos pays heureux, on connaisse ses méandres et ses nuances.

Il y a deux faims :

Dans la faim primaire, on est exclusivement obsédé par une certaine masse qui remplira l'estomac - pain, farine, riz. Sous l'influence de cette "faim primaire", nous avons vu certains camarades avaler, coup sur coup, deux, trois gamelles de rutabagas (quand il y avait des malades ou des mortes dont on leur laissait la ration). Dans les blocks, lorsqu'on énumérait les précieuses denrées qui hantent le cerveau des affamés, nous avons entendu souvent répondre : "D'abord du pain, beaucoup de pain".

Ensuite, lorsque l'estomac est plein naît, une autre faim de viande, de graisse, de fruit - et, au fur et à mesure que cette "faim secondaire" est satisfaite, la consommation de pain, de pommes de terre, de riz (voire de rutabagas) diminue.

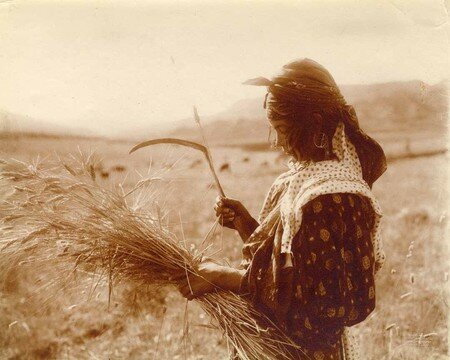

Dans les campagnes d'Algérie, les enquêtes que j'ai faites sur les consommations familiales me permettent de penser que la "faim primaire" est, vaille que vaille, grâce à l'émigration des travailleurs algériens en France, à peu près satisfaite. Pas tout le temps et pas pour tout le monde, car, hélas ! au moment de la soudure (janvier-février), on connaît en Kabylie, dans certaines maisons, la galette de glands et, dans les Aurès, les baies de genévrier bouillies. Quant à la "faim secondaire", seules les familles riches (un dizième de la population) et celles des travailleurs de l'industrie (100 000 travaillant sur place, 400 000 émigrés en France) peuvent la rassasier.

Lorsque dans un gourbi de Zaccar, de l'Ouarsenis, je demandais combien de temps dure "une charge" de blé ou d'orge, si la réponse correspondait à une consommation supérieure à un litre par personne et par jour, je savais que la "faim primaire" était apaisée, mais que la "faim secondaire" planait en permanence sur le pauvre foyer. Lorsque la consommation des céréales diminuait, cela signifiait ou bien l'aisance (un peu de sucre, un peu de beurre, un peu de viande et de lait), ou bien le dénuement total et la faim qui fait mal au ventre.

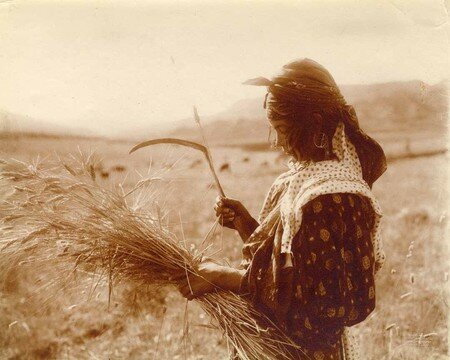

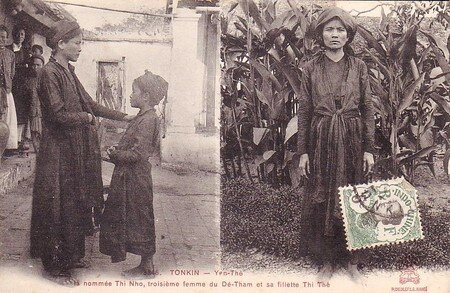

Jeune fille réalisant un bouquet de blé, Algérie, circa 1910 (source)

Or, il ne faut pas l'oublier, un homme algérien adulte sur deux a vécu en France et, à l'arrière-plan de cette misère qu'il a sous les yeux, il peut évoquer (et il évoque) des images d'un autre monde : enfants joyeux, bien habillés, bien débarbouillés, qui mordent dans la tartine du goûter en revenant de classe, ménagères affairées faisant leurs copieuse emplettes du jour, et ces petites cuisines chaudes et commodes qu'on aperçoit parles fenêtres, le soir, entre le moment où la lampe s'allume et celui où se ferment les volets...

l'Algérien qui a travaillé en France, un privilégié...

Certes, l'homme qui travaille ou qui a travaillé en France est, par rapport à ses autres compatriotes, un privilégié : sa famille est moins mal nourrie, moins mal vêtue que celle de ses voisins, il participe aux avantages acquis par les travailleurs français, du moins dans le domaine du salaire, puisque nos lois exigent qu'on le paie au même tarif que son camarade métropolitain.

Voyons cependant les conditions de vie de ce privilégié : il gagne en France théoriquement autant que l'ouvrier d'ici, mais l'ouvrier d'ici vit en famille ; en ville, bien souvent, sa femme travaille de son côté et le ménage (qui subsiste sur deux salaires) dispose d'un peu plus que le strict nécessaire - cet "un peu plus", c'est justement une des conditions du bonheur. Lorsque la femme ne travaille pas, elle administre la maison, cuisine, lave, coud, repasse, fait le marché, économise...

Dans la famille ouvrière musulmane, il n'y a qu'un seul salaire et, en moyenne, deux fois plus d'enfants ; c'est l'homme qui fait le marché, qui coud, qui calcule, qui administre, c'est lui qui soigne le bébé malade et, lorsque l'enfant ne peut être nourri par sa mère, il arrive que ce soit le père qui doive faire le biberon. J'ai connu, dans des milieux divers, des hommes qui avaient patiemment transmis à leurs femmes quelques-uns des miettes de civilisation ramassées dans leurs voyages, mais ils avaient, croyez-moi, du mérite ; les autres - la majorité - renoncent. Je me souviens d'un petit fonctionnaire dont tous les enfants étaient trachomateux, disant à un coreligionnaire qui lui donnaient des conseils d'hygiène : "Tu sais bien que nous avons tous épousé des s...".

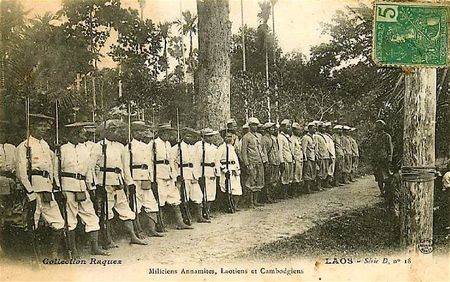

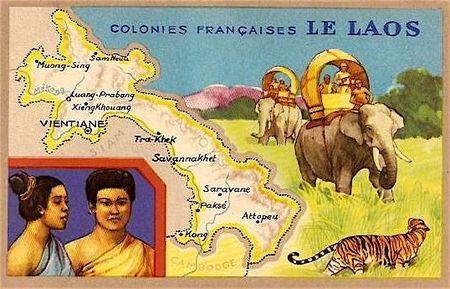

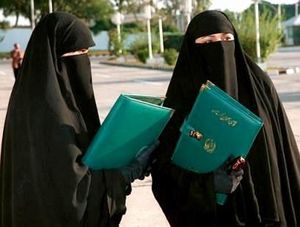

carte postale ancienne, avant 1910

Les femmes, du moins, ignorent-elles qu'il existe une autre condition que la leur ? Même pas. Dans les villes, elles vont maintenant au cinéma, elles écoutent la radio (chez elle ou chez une voisine, peu importe), elles parlent entre elles, elles s'informent et, même dans les villages du bled, j'ai entendu cette année des réflexions stupéfiantes d'amertume. Elles savent qu'il est plus facile, dans leur pays, de répudier une épouse honnête et de la séparer à jamais de ses enfants, que dans le nôtre de renvoyer une domestique.

Femmes mariées de force, petites filles vendues légalement à des vieillards, polygamie, spoliation des veuves et des orphelins, cohabitation avec les beaux-parents et, quelquefois, les beaux-frères et les belles-soeurs, tout cela est vu et senti comme une odieuse contrainte.

Lorsque, dans un bidonville de Constantine ou d'Alger, on demande aux enfants ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands, les petits garçons (comme tous les petits garçons d'Europe ou d'Amérique) parlent d'une belle auto, mais les petites filles veulent presque toutes être institutrices - et ne pas se marier. Or, quelle chance le garçon a-t-il d'avoir une auto s'il reste dans son pays ? Quant à la fille, elle sera mariée avant quinze ans, peut-être de force et peut-être à un vieux retraité en âge d'être son grand-père.

"Tout cela, c'est bien leur faute", disent certains colons. "Pourquoi divorcent-ils pour le moindre caprice ? Pourquoi séparent-ils sans pitié les mères de leurs enfants ? Pourquoi traitent-ils si mal leurs femmes ? Pourquoi ont-ils tant d'enfants ? Et si ce n'est pas leur faute, c'est celle de leur religion. En tout cas, pas la nôtre".

Non, ce n'est pas leur faute, et pas davantage celle des colons, et pas non plus celle de l'Islam (2), mais c'est la faute d'un certain état social, directement issu du choc de leurs institutions avec les nôtres. Et, à l'intérieur de cet état social, il n'est plus possible de vivre.

Les deux millions de musulmans qui sont, économiquement, des Européens, bien que relativement favorisés par rapport à leurs coreligionnaires, n'en sont que plus sensibles aux mille brimades que la désagrégation sociale de leur pays accumule contre eux. Comme il faut bien un responsable de tant de grands malheurs ou de petites vexations, on s'en prend au "colon" ou au "colonialisme" (qui ne sont ni l'un ni l'autre, complètement innocents ou complètement coupables).

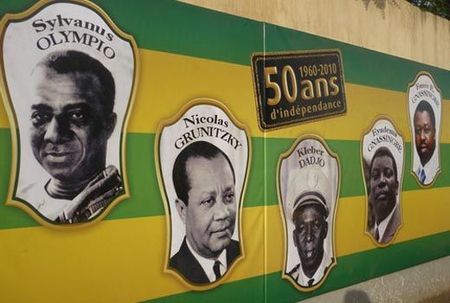

Selon un processus bien connu, les hommes appartenant au groupe économiquement favorisé, mais brimé socialement et politiquement (3), ont constitué les cadres de la révolution actuelle, en sorte que, s'ils réussissent, certains figureront parmi les éléments qui chercheront à émigrer (probablement en France) pour échapper au désastre qu'ils auront contribué à provoquer. Il faut bien avouer que cette perspective a pour nous quelque chose d'agaçant, mais c'est à ce genre de sottises qu'il faut s'attendre lorsqu'on laisse dans un pays s'instaurer une situation anormale ; et c'est au fond tout aussi naturel et pas plus gribouille que les sottises qui ont été, en sens inverse, accomplies là-bas par la minorité qui se réclame de la France. Dans les deux cas, on lance un boomerang et on reçoit en plein crâne le coup qu'on destinait à "l'homme d'en face".

S'il y a, en Algérie, un être humain sur trois qui est, économiquement, un Européen, que sont les deux autres ?

Des gens qui ne participent à aucun des substantiels avantages de notre civilisation, mais qui néanmoins les connaissent infiniment mieux, les désirent infiniment plus et sont, pas conséquent, infiniment plus aptes à s'en servir que n'importe quels habitants des autres pays d'Afrique ou d'Asie.

l'indépendance n'y changera rien...

Ce contraste cruel doit être médité par les hommes d'affaires internationaux. Ailleurs - la condition de gaver d'argent une poignée de petits tyrans -, on peut encore exploiter à peu près en paix des gisements fructueux. Pas en Algérie. Et, à ce point de vue, on peut vraiment dire que "l'Algérie, c'est la France", car j'ose affirmer que, tant que tous les Algériens n'auront pas le minimum vital français, aucun capital ne pourra être investi, avec sécurité, dans leur pays. L'indépendance n'y changera rien - je dirais même : au contraire - car toutes ces amertumes, toutes ces frustrations qui convergent sur l'homme algérien se confondent plus ou moins avec la revendication politique de l'indépendance. Qu'est-ce que l'indépendance pour le fellagha militant ? "C'est la fin de notre misère", disent-ils, c'est-à-dire : du travail, des écoles, des maisons, des femmes propres et actives, de l'argent, des terres, du pain... Et pas un État arabe ? Mais si, bien sûr : un État arabe qui donnera tout cela - sinon, gare à lui, car c'est pour tout cela qu'on se bat, amèrement et douloureusement.

Et ces faits devraient être médités aussi par les chefs nationalistes et par les hommes d'État voisins de l'Algérie.

"Tout-ce-que-la-France-a-fait-en-Algérie" (des hôpitaux, des routes, des installations portuaires, des grandes villes, une petite industrie, le quart des écoles nécessaires) et "Tout-ce-que-la-France-n'a-pas-fait-en-Algérie" (les trois quarts des écoles nécessaires, d'autres industries, un plan agricole avec la réforme agraire et les techniciens qu'elle exige...) constituent, ensemble, une sorte de mélange détonant où nos méfaits et nos bienfaits se confondent avec une nocivité provisoirement équivalente et réciproquement renforcée.

Et maintenant que le bien et le mal que nous avons faits s'additionnent pour constituer une des plus redoutables machines infernales du globe, il faut bien avouer que le rêve d'une partie des Français serait de laisser l'Algérie et les Algériens se débrouiller en toute indépendance, dans leurs problèmes. Or, ces problèmes, nous avons entrepris de les résoudre et ils étaient désormais solubles, au prix d'un effort énorme, mais qui n'excède pas nos moyens. Sans nous, ils ne peuvent plus désormais être résolus, quoi qu'il arrive.

Germaine Tillion, L'Algérie en 1957,

Éditions de Minuit, 1957,p. 65-79

(1) Revenu moyen d'un Algérien, par an : 54 000 fr. ; d'un Italien du Sud : 50 000 fr. ; d'un Égyptien : 40 000 fr. ; d'un Hindou : 35 000 fr. ; d'un Arabe du Yémen : 14 000 fr.

(2) L'Islam est plus tolérant que l'Église catholique en matière de contrôle des naissances et, au VIIe siècle, époque où le Coran fut promulgué, la condition de la femme ne différait guère de pays musulmans à pays chrétiens.

(3) Il existait en Algérie, avant 1954, deux groupes d'électeurs : le Premier et le Second Collège. Chaque Collège avait le même nombre de représentants. Le Second Collège comprenait la plupart des électeurs musulmans ; le Premier Collège groupait les électeurs d'origine européenne, les électeurs autochtones juifs et certains musulmans (en particulier les Anciens Combattants). Au dernier recensement électoral, 570 000 électeurs (correspondant approximativement à une population de 1 250 000 non-Musulmans et de 350 000 Musulmans) constituaient le Premier Collège, tandis que le Second Collège (avec 1 450 000 électeurs) aurait dû représenter la quasi-totalité de la population musulmane, soit plus de huit millions d'âmes. Il est facile d'en conclure que le vote d'un électeur du premier Collège avait, pour le moins, six fois plus de valeur que celle d'un électeur du Second Collège.

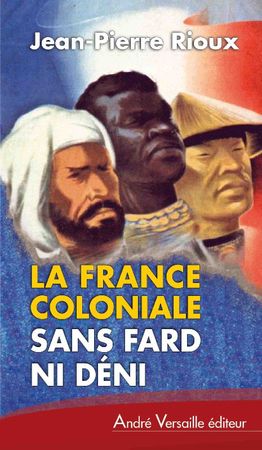

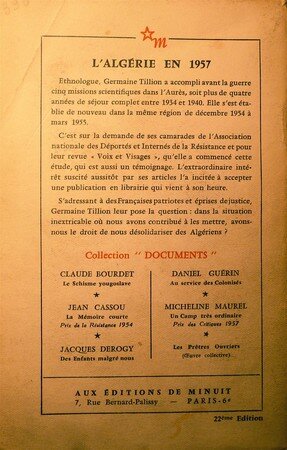

L'Algérie en 1957, Germaine Tiliion

quatrième de couverture

- retour à l'accueil

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)