Bonjour cher Dély-Ibrahimois

cher Dély-Ibrahimois

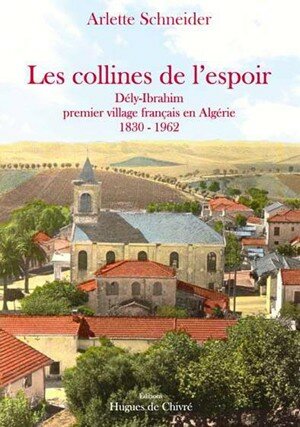

Arlette Schneider, auteure du livre Les collines de l'espoir, avait répondu par lettre personnelle à un Dély-Ibrahimois qui avait posté un commentaire sur ce blog. Voici le texte de sa réponse.

Bordeaux le 17 novembre 2007

Bonjour cher Dély-Ibrahimois

Bonjour cher Dély-Ibrahimois

Quelle joie d’avoir des nouvelles de mon village natal [commentaire posté le 5 août 2007]. Ainsi, j’ai l’impression de ne l’avoir jamais vraiment quitté !

Excusez-moi d’avoir tardé à vous écrire. L’adresse électronique ne fonctionnait pas. Toute lettre mérite réponse.

Merci pour votre message d’historien et de lecteur critique. «Un bon livre est celui qui apporte la critique». Je ne sais plus quel est l’écrivain qui a écrit cette maxime mais je l’adopte.

Vous avez raison lorsque vous dites que les guerres sont la bêtise humaine et qu’il faut avancer au XXI e siècle. Il faut toujours avancer quel que soit l’époque ! Malheureusement la jalousie, la méchanceté, l’égoïsme et l’orgueil humains sévissent toujours aux quatre coins du monde en nous faisant souffrir et régresser. Et tous les peuples sont concernés. Hélas !

Nous devrions plutôt réfléchir sur cette vérité d’un verset du Coran et de la Bible : «Nous appartenons à Dieu. Sur terre, nous sommes de passage.»

Je n’ai pas la science infuse et je n’ai pas la prétention d’être une bibliothèque. D’ailleurs qui prétend tout savoir et refaire l’histoire ? Je me suis beaucoup documenté avant d’écrire l’ouvrage. En histoire, contrairement au roman on n’écrit pas suivant sa propre inspiration. Dans mes anecdotes, quand je raconte le village, je le décris avec les yeux, l’émotion et le coeur d’une enfant qui a vécu ses joies, ses peurs et ses rêves. Quel enfant n’a pas eu peur un jour du loup garou, du croquemitaine, du Père Noël ou d’un mendiant ? N’avons-nous pas tous dans notre enfance nos propres images et nos caricatures féeriques ou terrifiantes ?

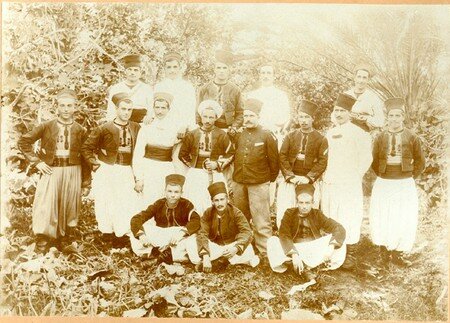

Quand on naît dans le même village, il y a des affinités qui se créent et des liens d’amitié qui se tissent au fil des ans. Pendant mon enfance, à Dély-Ibrahim, les familles musulmanes et européennes se connaissaient bien. Les enfants ont grandi ensemble jusqu’en 1962.

Avec les camarades français et musulmans de mon âge, sur les mêmes bancs, à l’école primaire puis au lycée, nous étions, les uns comme les autres, des adolescents qui ne pensions qu’à nous amuser et nous vivions en communauté tout en respectant nos religions différentes.

Etant plus jeune que moi, vous n’avez pas connu les villageois, ni les mêmes maîtres, ni les belles parties de carrioles, de boules, de cerfs volants, de patins à roulettes ou de ballon prisonnier dans la grande rue des écoles.

Vous êtes arrivé à sept ans dans le village, en 1962, à l’Indépendance. J’en avais quinze et demi. Les émotions sont personnelles. Vous avez les vôtres, j’ai les miennes. On ne peut pas percevoir les mêmes choses, c’est évident ! Nos souvenirs respectifs ne sont pas identiques. Votre enfance a été différente de la mienne et de celle de tous mes camarades. C’est ainsi et nous n’y pouvons rien !

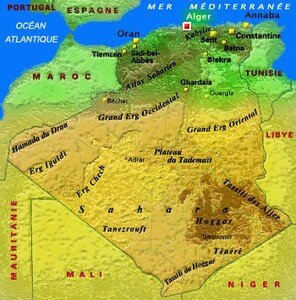

Cher Dély-Ibrahimois, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais un ciment africain nous lie. Nous sommes nés et avons grandi dans le même pays, l’Algérie. L’on parlait deux langues avec le même accent, sous le même soleil, au pays des collines, des étoiles, des oliviers, des sauterelles, des criquets, des cigales, des pigeons, de l’enfance insouciante et innocente ainsi que de la camaraderie. L’un comme l’autre, enfants de parents travailleurs, nous ne roulions pas sur l’or !

l’autre, enfants de parents travailleurs, nous ne roulions pas sur l’or !

Originaires d’un même pays, nous ne pouvons qu’aimer la Terre qui nous a vus naître. Bien que notre destin ait été différent, nous avons les mêmes racines sur cette terre qui a abrité plus d’un peuple depuis les Phéniciens. N’est-ce pas cette fibre émotionnelle et culturelle qui nous rapproche vraiment ?

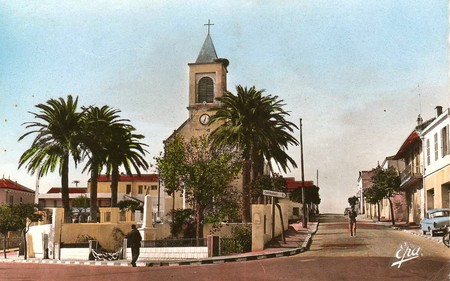

Allah ou Akbar ! Comme mes cousins l’ont fait l’année dernière à vos côtés, puissions-nous un jour, cher Dély-Ibrahimois, ensemble boire le thé à la menthe à Dély-Ibrahim, berceau de notre enfance, à l’ombre des palmiers, bercés par la belle ritournelle des pigeons !

Les Collines de l’espoir, cet ouvrage documentaire et autobiographique n’est pas le messager de la rancune ni de la haine. Il est l’espoir de bâtir un monde meilleur de fraternité.

Cordialement.

Une Dély-Ibrahimoise

Je vous prie de transmettre mon bon souvenir et mon bonjour à tous les Dély-Ibrahimois que j’ai connus.

Arlette Schneider

Dély-Ibrahim, avenue des Cheragas

- présentation du livre Les collines de l'espoir sur ce blog (3 mars 2007)

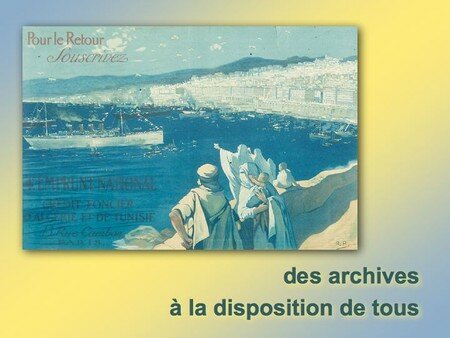

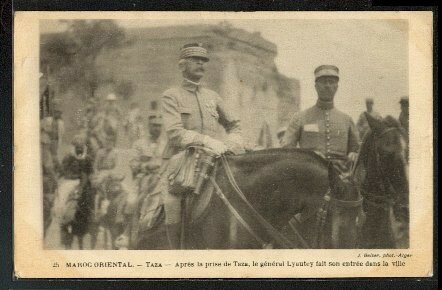

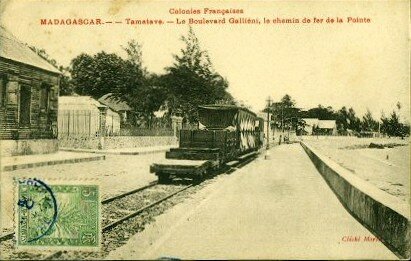

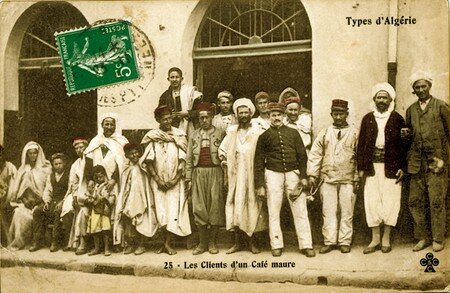

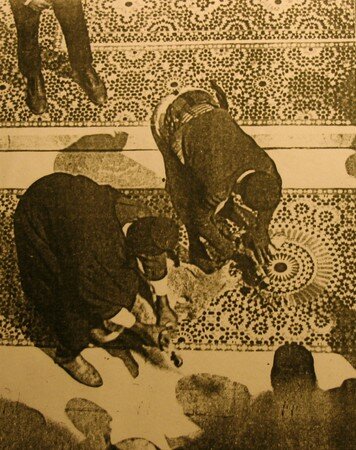

- Dély-Ibrahim en cartes postales anciennes, collection d'Isidore Rodriguez

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)