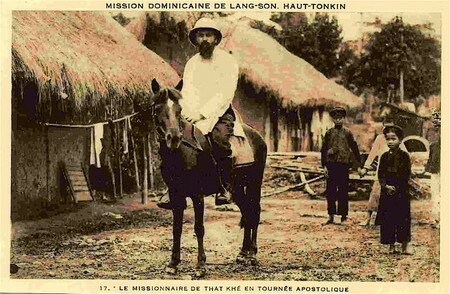

l'opération Oiseau bleu en Kabylie, 1956

Mise au point de 2001, non publiée par ailleurs, répondant au livre de Camille Lacoste-Dujardin, Opération Oiseau bleu, éd. la Découverte, 1997. Par ailleurs dans Guerres d'Afrique (Université de Rennes, 2009, p.285), Vincent Joly confirme que "les documents fournis par le général Faivre infirment la thèse" de Camille Lacoste-Dujardin.

Le montage de l'affaire K, dite Oiseau Bleu

général Maurice FAIVRE

De nombreux ouvrages et articles (1) ont évoqué l'affaire K (K comme Kabyle, à ne pas confondre avec l'affaire Kobus), que l'on a pris l'habitude d'appeler l'Oiseau bleu. Le but de cette mise au point historique est de préciser qui a lancé l'affaire, qui l'a organisée et suivie, et quelles en ont été les conséquences à court et moyen terme. Tout autre peut être l'intérêt de l'ethnologue qui s'intéresse aux réactions de la population locale, et qui garde toute sa pertinence à condition de ne pas éluder les données de l'histoire.

La recherche dans les archives ouvertes, et dans les ouvrages écrits avant l'ouverture des archives (1992), ne permet pas d'atteindre le résultat recherché, à savoir l'information sur les conditions du montage. Il faut recourir en effet aux archives des Services spéciaux, obtenues par dérogation, et aux documents de 1956, conservés par les acteurs principaux (notamment Jean Servier, à condition qu'il ait bien voulu les communiquer), pour comprendre le montage de cette affaire. Dans les Annales de janvier 2000, Jacques Frémeaux confirme cette analyse. Voici le résumé de l'affaire :

«Il y a quelque chose à faire sur le plan du berbérisme», aurait dit le Gouverneur Soustelle dans le courant de 1955. Henry Paul Eydoux, conseiller technique au cabinet du gouverneur, a alors l'idée de créer un "maquis kabyle" qui serait opposé au FLN. Il charge Gaston Pontal, Directeur de la DST, de monter l'affaire, qui est habilement manipulée par l'inspecteur Ousmer, proche des terroristes d'Alger (il fut condamné pour trahison en juillet 1957 et révoqué sans pension).

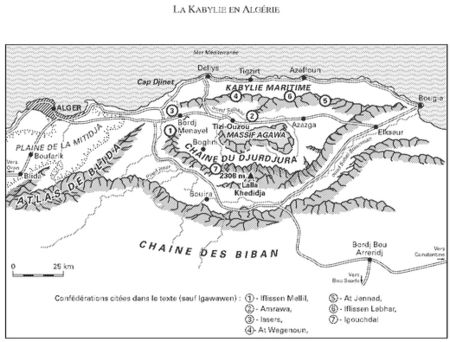

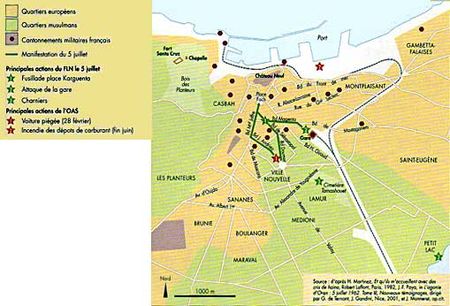

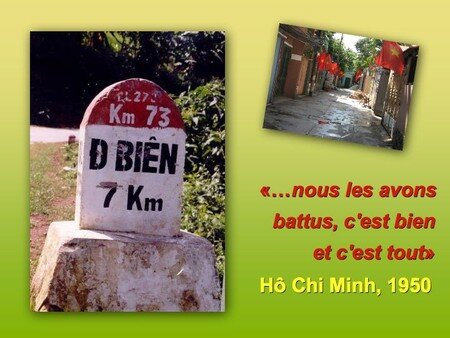

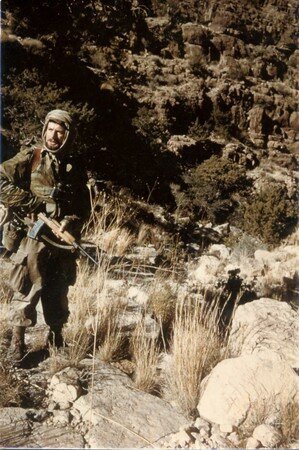

300 armes de guerre sont distribuées dans une dizaine de douars autour des Iflissen, en Kabylie maritime (2) à de faux maquisards qui sont pris en main par le FLN. La DST se désintéresse alors de l'organisation K, qui est transférée en mai 1956 au Service de documentation de la 10ème Région militaire, Service de renseignement opérationnel (SRO) en cours de mise sur pied par le colonel Parisot. Ce dernier charge le capitaine Hentic, assisté du lieutenant Camous, et disposant de deux sticks du 11ème Choc, de suivre l'affaire et de règler la solde des maquisards (9 millions anciens par mois).

grave échec psychologique

Arrivant à Alger en juin, l'ethnologue Jean Servier est mis au courant par le capitaine Benedetti du SRO. Deux amis kabyles lui signalent le noyautage du faux maquis par un commissaire politique nommé Babou Lounès. De leur côté, Hentic et Camous émettent de fortes réserves et suspendent le paiement des soldes. Servier met en garde les généraux Olié et Gouraud à Tizi Ouzou, et les autorités civiles et militaires d'Alger (le 12 août et le 6 septembre). Mais on ne le croit pas.

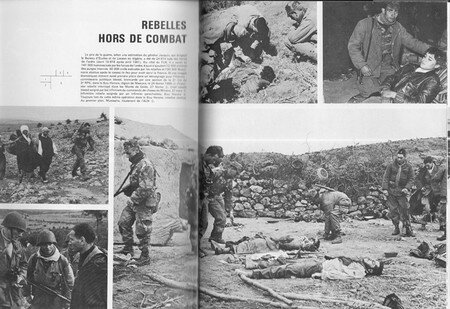

Le 1er octobre, la 2ème compagnie du 15ème BCA, stationnée dans les Iflissen, et dont le capitaine entretient des relations (jugées suspectes par Servier) avec quelques membres de l'organisation K, est attirée dans une embuscade (2 tués, 6 blessés). On constate alors que 200 faux maquisards au moins ont rejoint la rébellion. L'oiseau bleu s'est envolé (3), s'écrie Hentic (d'où le nom attribué à tort à l'affaire K). L'opération Djenad, montée par la 27ème DIA du 9 au 12 octobre dans la forêt d'Adrar, permet au 3ème RPC de Bigeard de mettre hors de combat 130 rebelles.

Le dénouement de l'affaire K constitue un grave échec pour les services de renseignement et pour l'armée française, moins grave sur le plan militaire, que sur le plan psychologique. L'opération Jumelles en 1959 neutralisera les katibas de la wilaya 3, jusqu'à ce qu'elles renaissent en mai 1962. Dix ans plus tard, Madame Lacoste rapporte le souvenir douloureux qu'en a conservé la population des Iflissen.

1) Jean Servier, dans Adieu Djebels, décrit en 1958 cette affaire en baptisant Hentic et Camous Béret rouge et Béret bleu.

2) Région "conquise" mais non ralliée en 1844, et où les administrateurs, et après eux les officiers SAS, observent des oppositions, parfois violentes, entre notables de la colonisation, nationalistes et berbéristes.

3) Sans doute en référence à une chanson popularisée par Eddie Constantine en 1956.

Au début de la guerre d'Algérie, à l'automne 1956, fut tentée, par les services secrets français, en Kabylie, chez les Iflissen Lebhar, l'opération "Oiseau bleu". Elle consistait dans la création de "contre-maquis" clandestins destinés à discréditer le FLN. Or, c'est à l'avantage de ce dernier qu'a tourné cette affaire, les hommes recrutés et armés par les services français s'étant révélés être des "rebelles".

Au début de la guerre d'Algérie, à l'automne 1956, fut tentée, par les services secrets français, en Kabylie, chez les Iflissen Lebhar, l'opération "Oiseau bleu". Elle consistait dans la création de "contre-maquis" clandestins destinés à discréditer le FLN. Or, c'est à l'avantage de ce dernier qu'a tourné cette affaire, les hommes recrutés et armés par les services français s'étant révélés être des "rebelles".

Ce drame, longtemps tenu secret et encore largement ignoré des historiens, est le point de départ de ce livre d'ethnologie original à plus d'un titre. Comment les services secrets ont-ils pu se tromper ainsi, bien qu'un ethnologue, supposé bon connaisseur de la région, ait joué un rôle important dans ce plan ?

En réalité, l'opération "Oiseau bleu" est un révélateur des illusions de l'administration coloniale et de certains ethnologues, mais aussi de l'évolution profonde de la société kabyle. De longues enquêtes auprès des Iflissen, et la consultation des archives de l'armée française (1954-1962), ont permis à l'auteur, elle-même ethnologue, spécialiste de l'Algérie, non seulement d'élucider cette étrange affaire, mais d'en analyser les raisons profondes.

Grâce à une conception renouvelée de l'ethnologie, qui prend en compte l'histoire, celle d'un certain nombre de villages, avant même la conquête coloniale jusqu'au temps présent, en passant par la guerre d'indépendance, sont étudiés les multiples changements qui ont affecté la vie des habitants de cette région. Cette étude permet de mieux comprendre ce qui fait encore la spécificité kabyle dans la crise que connaît aujourd'hui l'Algérie.

Présentation du livre de Camille Lacoste-Dujardin aux éd. La Découverte, 1997.

Table des matières

Introduction

- I. Les débuts de la guerre - 1. Chasseurs alpins et rebelles, 1955-1958 - La Kabylie, "zone clé" stratégique - L'occupation par les chasseurs alpins : octobre 1955-septembre 1956 - L'aggravation de la "rébellion" - 2. L' "action kabyle" aux Iflissen - De la pacification aux ralliements - De l' "Action kabyle" à l'opération Oiseau bleu - 3. Le glas de la pacification - En représailles, l'opération Djenad : La guerre - De la pacification à la guerre : les conséquences - Comment Oiseau bleu et ses suites ont renforcé l'ALN.

- II. Après 1956 aux Iflissen - 4. L'armée française dans la guerre - Les formes de l'action politique après Oiseau bleu - La guerre aux Iflissen après 1956 - L'activité du 15e BCA - Les "rebelles" vus par les chasseurs - 5. La guerre vécue par les Iflissen - Les abus des administratifs locaux - La version Iflissen d'Oiseau bleu : Iguer n'Salem et Agouni-Zidoud - Le prix de la guerre.

- III. Connaissance des Iflissen - 6. Premières approches - Les sources de l'histoire - Une farouche réputation - Question de nom - Avant le colonisation - Les Iflissen contre la conquête coloniale - 7. De l'armurerie à l'émigration - Connaissance des Iflissen en 1844 - Vingt-sept années de résistance à la colonisation - L'installation coloniale - 8. Différentes pratiques de l'ethnologie - Une pratique de l'ethnologie marquée par la guerre et l'histoire - Une pratique liée à la pacification : les illusions.

- Conclusion - Des Iflissen et des ethnologues aujourd'hui - Annexes - Bibliographie.

Chronologie de cette recherche historique

- Camille Lacoste-Dujardin (CLD) publie en 1997 Opération Oiseau bleu aux éditions de la Découverte.

- M.Faivre fait une recherche approfondie dans les archives militaires, en particulier celles des Services secrets.

En contact avec Jean Servier depuis les Assises de la désinformation à Nice en novembre 1989, il lui demande son avis sur le livre de CLD. J.Servier lui adresse son rapport de 1956 et son livre Adieu djebels.

M.F. consulte les écrits de Yves Courrière, Alistair Horne, Mohamed Teguia, capitaine Hentic, Ousssedik Mahiéddinne, Eric Huitric (alias Erwan Bergot), Michel Roux, le colonel Godard, El Moudjahid d'octobre 1956. Il rencontre - les anciens du service Action et du 11ème Choc : gal Decorse, colonel Parisot, cdt Muelle, cap.Hentic et Camous, la DST à Paris, - les officiers SAS concernés par l'affaire K, le chef du 2ème Bureau de Tizi Ouzou, le chef de cabinet du gal Olié et le préfet Pontal ancien DST Alger.

M.Faivre publie son article "L'affaire K comme kabyle" dans Guerres mondiales et conflits contemporains en octobre 1998. J.Servier en approuve le texte. Il est surpris que CLD ait choisi le seul village des Ifflissen dont l'instituteur était communiste. Il souligne que le capitaine M. impliqué dans les contacts avec les militants K était un ancien FTP. - en janvier 2000.

Frémeaux publie dans les Annales une critique du livre Oiseau bleu. Il note que CLD a fait des enquêtes sur le terrain en 1969 seulement, et n'a consacré que peu de pages à l'opération K. Elle accorde trop de confiance aux JMO ; elle fait un procès d'ethnologie à J.Servier, lequel aurait inspiré l'opération. Elle ignore l'ouvrage Adieu djebels, ce qui nuit à la portée de sa démonstration.

- le 25 novembre 2000, lors du colloque en l'honneur de CR Ageron à la Sorbonne, CLD fait une critique virulente de l'article de M.Faivre, qui selon elle manque de rigueur, du fait d'une sélectivité des sources,, d'une échelle d'observation cantonnée aux instances françaises...etc. Dix pages de critiques sont reprises dans les Actes du colloque, publiés en fin d'année par la Société française d'histoire de l'outre-mer.

Il est exact que MF n'a pas rencontré les témoins algériens de cette affaire, Madame Lacoste s'étant acquittée de cette recherche.

Le but de MF étant de relater le montage de l'affaire K (que n'a pas compris CLD), les témoignages utiles étaient ceux des autorités des Services français.

MF a reproduit une carte de CLD, mais l'imprimeur a oublié d'en indiquer la référence.

- le 30 décembre 2000, MF adresse un droit de réponse au Président de la Société française d'histoire d'outre-mer.

- le 17 janvier 2001, Jacques Frémeaux répond qu'il n'est pas possible de publier ce droit de réponse, mais il conseille à MF de rédiger une mise au point historique qui sera publiée dans la revue de la Section. En fait, cette mise au point n'est mise en ligne qu'en décembre 2010 par le site Etudes coloniales.

- le 26 juin et le 23 octobre 2001, Nicole Martinez, épouse Servier, écrit à MF que J. Servier ne pratiquait pas une ethnologie passéiste, mais au contraire prospective, qu'il avait retourné deux fois son ouvrage à CLD, à qui il reprochait de ne pas comprendre la culture berbère, et d'avoir choisi des témoins pro-FLN. Mais il a refusé d'ouvrir une polémique avec CLD.

- MF a rédigé : - un chapitre sur Jean Servier, un ethnologue de terrain face à la rébellion algérienne, dans son ouvrage Conflits d'autorités pendant la guerre d'Algérie (L'Harmattan, 2004, p. 215).

- Un article sur Jean Servier, ethnologue recruteur (?) dans Historia d'octobre 2010.

- L'historien Vincent Joly écrit dans "Guerres d'Afrique" (Université de Rennes, 2009, p. 285) : "Les documents fournis par le général Faivre infirment la thèse" de Camille Lacoste-Dujardin.

- L'historien Manceron reprend les critique de CLD sur J.Servier et M. Faivre dans : Les harkis, Histoire, Mémoire et Transmission, Ed. de l'Atelier, 2010, p. 92 et 97. Il ne répond pas à l'offre de débat que lui propose M.Faivre.

- Les lettres et documents cités ci-dessus sont disponibles.

général Maurice Faivre

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)