Je récuse absolument le terme

de repentance

Catherine COQUERY-VIDROVITCH *

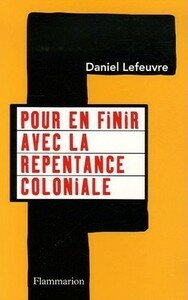

- compte rendu du livre de Daniel Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance, Flammarion, 2006.

En qualité d'historienne, je récuse absolument ce terme de repentance, qui n'a été utilisé par aucun historien sinon pour en attaquer d'autres et qui est injurieux à l'égard de collègues dont la conscience professionnelle est indéniable mais dont, pour des raisons diverses, à mon avis essentiellement politiques (mais qu'il est de bon ton d'appeler «idéologiques») on ne partage pas certaines des interprétations 1.

En qualité d'historienne, je récuse absolument ce terme de repentance, qui n'a été utilisé par aucun historien sinon pour en attaquer d'autres et qui est injurieux à l'égard de collègues dont la conscience professionnelle est indéniable mais dont, pour des raisons diverses, à mon avis essentiellement politiques (mais qu'il est de bon ton d'appeler «idéologiques») on ne partage pas certaines des interprétations 1.

De la part d'un polémiste, on peut tout attendre, et les colères peuvent avoir leurs raisons et leurs effets, voire leurs enseignements. Mais de la part d'un historien, l'ouvrage de Daniel Lefeuvre est surprenant.

D'abord les règles élémentaires d'un historien ne sont pas respectées. À qui s'adressent les critiques de l'auteur, et qu'est-ce qu'un «Repentant» ? Apparemment, celui qui n'est pas d'accord avec lui sur son interprétation de l'histoire coloniale. L'ouvrage de Lefeuvre ne viserait donc pas les historiens, car l'histoire est affaire de savoir et non de morale : je parle d'historiens de métier et de conscience, qui appliquent avec le plus de rigueur possible les méthodes des sciences sociales. Celles-ci, par définition, ne peuvent pas non plus éviter une certaine subjectivité, celle du point de vue auquel on se place ou plutôt où l'on est placé par les hasards du temps et de l'espace.

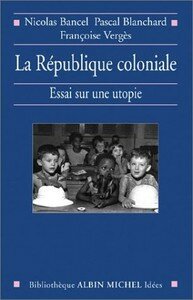

Comme tous les historiens, l'historien de la colonisation examine les faits, les restitue dans leur réalité la plus probable, et surtout les interprète, cherche à en comprendre les raisons, le fonctionnement toujours complexe et les effets. Il peut exister de bons ou de mauvais historiens ; j'aurais tendance à penser qu'un mauvais historien n'est pas un historien du tout, s'il se laisse guider par sa subjectivité au lieu de la connaître et donc de la contrôler. En tous les cas, la repentance n'a pas place dans cet effort. Or, à regarder de plus près à qui s'adressent les attaques de l'auteur, c'est à quelques collègues. L'adversaire d'abord privilégié n'est d'ailleurs pas historien mais politiste, Olivier Le Cour Grandmaison 2 ; les adversaires secondaires sont des historiens non universitaires (ce qui n'est pas de ma part un reproche mais un constat) ; l'un, Gilles Manceron, est auteur de plusieurs livres originaux et utiles et par ailleurs vice-président de la Ligue des Droits de l'Homme ; l'autre, Pascal Blanchard, est un historien entrepreneur, plein d'idées neuves mais parfois, effectivement, un peu rapide ou provocateur.

Sont écornés par ailleurs, de façon plus légère, plusieurs autres collègues, parmi lesquels Nicolas Bancel, Sandrine Lemaire ou (incidemment) Claude Liauzu ou moi-même. Alors, historiens ou pas historiens ? Car on y retrouve aussi, bizarrement ... Tariq Ramadan (p. 163). Ce sont les seuls nommément désignés à la vindicte de l'auteur. La confusion demeure donc totale, le reste concernant de façon indistincte probablement les médias (?), ou bien tout bonnement «on» («on disait alors», «on refait l'histoire», on ne les compte plus, ces «on» constamment appelés à la rescousse !) ; il y a même des expressions aussi précises que «contrairement à une légende tenace» (p. 146). Le tout est constitué en un adversaire imaginaire collectif désormais intitulé : «les Repentants» voire, pire encore, «la propagande repentante» (p. 157) - sans plus de précision ni référence, sinon que «la mythologie de la repentance» (p. 199) entend vouloir «à tout prix prouver que seuls les coloniaux sont stigmatisés» (p. 210). Cela est gênant, particulièrement de la part d'un historien dont la règle devrait être de citer chaque fois précisément ses sources, quelque peu obscures lorsqu'il vise «le prêche des sectateurs de la repentance coloniale [qui] repose sur une suite d'ignorances, d'occultations et d'erreurs, voire de contre vérités» (p. 12) : ou l'invective à défaut de raisonnement...

probablement les médias (?), ou bien tout bonnement «on» («on disait alors», «on refait l'histoire», on ne les compte plus, ces «on» constamment appelés à la rescousse !) ; il y a même des expressions aussi précises que «contrairement à une légende tenace» (p. 146). Le tout est constitué en un adversaire imaginaire collectif désormais intitulé : «les Repentants» voire, pire encore, «la propagande repentante» (p. 157) - sans plus de précision ni référence, sinon que «la mythologie de la repentance» (p. 199) entend vouloir «à tout prix prouver que seuls les coloniaux sont stigmatisés» (p. 210). Cela est gênant, particulièrement de la part d'un historien dont la règle devrait être de citer chaque fois précisément ses sources, quelque peu obscures lorsqu'il vise «le prêche des sectateurs de la repentance coloniale [qui] repose sur une suite d'ignorances, d'occultations et d'erreurs, voire de contre vérités» (p. 12) : ou l'invective à défaut de raisonnement...

erreurs et occultations

À propos d'ignorances, d'occultations et d'erreurs, Daniel Lefeuvre aurait pu éviter quelques bourdes, en affirmant par exemple que l'«islamophobie ... n'est en rien la survivance d'une culture coloniale plutôt islamophile... à la manière d'un Augustin Berque qui faisait preuve de curiosité humaniste. Sa construction, au contraire, est récente» (p. 228). Augustin Berque comme porte parole de l'opinion publique française en matière d'islam ? Je renvoie, entre autres, à la thèse d'État de Jean-Louis Triaud, au titre pourtant évocateur, démonstration majeure de la construction de l'islamophobie coloniale française pendant plus d'un siècle 3. D'ailleurs c'est contre l'islamophobie qu'avait déjà voulu réagir Napoléon III et son «royaume arabe». Et je rappelle aussi les multiples développements coloniaux du XIXe et du XXe siècle, étudiés entre autres par Charles-Robert Ageron, opposant le «mythe» des Berbères ou Kabyles civilisables aux Arabes («plus musulmans») qui ne le seraient guère 4.

Bien sûr, nous assistons aujourd'hui à de nouvelles constructions de l'islamophobie (qui le nie ?) mais il ne s'agit pas de génération spontanée... Autre erreur choquante : «un pays, le Nigeria, applique la charia» (p. 228). Eh non, «le Nigeria» n'applique pas la charia 5. Le Nigeria, composé de 36 États, est un État fédéral laïc, ce qui, entre autres, lui interdit la lapidation des femmes adultères : certes, deux ou trois provinces du Nord très majoritairement musulmanes font mine de l'appliquer et prononce même des sentences, ce qui est très grave ; mais c'est une manoeuvre éminemment politique qui vise à embarrasser le gouvernement central et, jusqu'à plus ample informé, fort heureusement, aucune condamnation n'a pu être exécutée.

Bien sûr, nous assistons aujourd'hui à de nouvelles constructions de l'islamophobie (qui le nie ?) mais il ne s'agit pas de génération spontanée... Autre erreur choquante : «un pays, le Nigeria, applique la charia» (p. 228). Eh non, «le Nigeria» n'applique pas la charia 5. Le Nigeria, composé de 36 États, est un État fédéral laïc, ce qui, entre autres, lui interdit la lapidation des femmes adultères : certes, deux ou trois provinces du Nord très majoritairement musulmanes font mine de l'appliquer et prononce même des sentences, ce qui est très grave ; mais c'est une manoeuvre éminemment politique qui vise à embarrasser le gouvernement central et, jusqu'à plus ample informé, fort heureusement, aucune condamnation n'a pu être exécutée.

Lefeuvre n'hésite pas non plus à se contredire à deux pages d'intervalle : p. 158, il récuse l'argument de Pascal Blanchard selon lequel, «si l'État favorise cette venue de Nord-Africains en métropole [il veut dire Algériens], ce serait sous la pression du patronat». Or p. 159 il précise lui-même «ainsi, la direction des Charbonnages de France envoie-t-elle des recruteurs sillonner l'Anti-Atlas où elle embauche 30 000 mineurs [marocains] entre 1945 et 1979 » : alors ? Il faudrait savoir ? ou bien les Marocains ne seraient-ils pas «nord-africains» ?

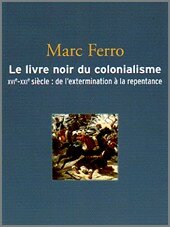

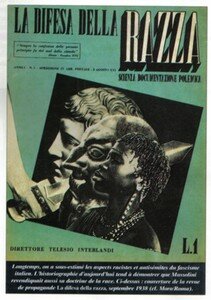

Enfin l'ouvrage déforme outrageusement la pensée de ses «adversaires» lorsque, par exemple, il accuse Le Livre noir du colonialisme de présenter le nazisme comme un héritage colonial : Marc Ferro a simplement rappelé, dans son introduction, qu'Hannah Arendt répertoriait non pas deux totalitarismes (nazisme et communisme), mais trois au XXe siècle. Or c'est au nom de cette invention de filiation, cette fois-ci sans  citation et pour cause, que Lefeuvre dénigre l'ouvrage sans autre forme de procès : «C'est tout le but [sic !] du Livre noir du colonialisme, publié en 2003, de nous convaincre de cette filiation» [avec Hitler] (p.10). Par ailleurs, il pense faire de l'esprit (par une allusion à une utile édition de sources récemment publiée par Manceron 6) en faisant mine de croire que celui-ci (dont la citation donnée est malicieusemment interprétée) présente Hitler comme le «fils spirituel de Gambetta ou de Ferry» (p. 10 encore) ; mais Hitler utilisateur des constructions racistes «scientifiques» de la fin du XIXe siècle, au demeurant opportunes pour les «expansionnistes coloniaux» de l'époque, cela, il se garde de le rappeler : ou de l'usage du sarcasme pour déformer la pensée d'autrui...

citation et pour cause, que Lefeuvre dénigre l'ouvrage sans autre forme de procès : «C'est tout le but [sic !] du Livre noir du colonialisme, publié en 2003, de nous convaincre de cette filiation» [avec Hitler] (p.10). Par ailleurs, il pense faire de l'esprit (par une allusion à une utile édition de sources récemment publiée par Manceron 6) en faisant mine de croire que celui-ci (dont la citation donnée est malicieusemment interprétée) présente Hitler comme le «fils spirituel de Gambetta ou de Ferry» (p. 10 encore) ; mais Hitler utilisateur des constructions racistes «scientifiques» de la fin du XIXe siècle, au demeurant opportunes pour les «expansionnistes coloniaux» de l'époque, cela, il se garde de le rappeler : ou de l'usage du sarcasme pour déformer la pensée d'autrui...

statistiques

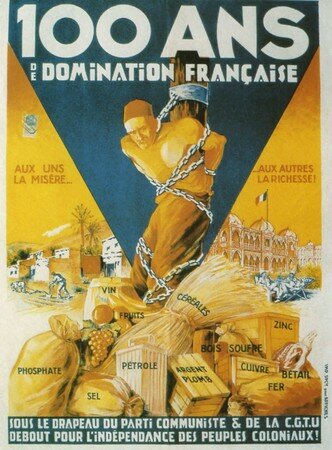

Un premier étonnement de la part d'un historien économiste distingué : faut-il consacrer le tiers de son ouvrage (pp. 95-140) à expliquer, à partir de la seule Algérie, que la colonisation française fut globalement une mauvaise affaire pour la métropole, ce qui est connu et explicité depuis près d'un demi siècle par tous les historiens de la colonisation, dont le premier fut Henri Brunschwig en 1960, avec son Mythes et réalités de l'impérialisme français, qui demeure un chef d'oeuvre en la matière ?

Faut-il rappeler à notre historien économiste 1. que l'on peut faire dire aux statistiques ce que l'on veut, en particulier lorsqu'il s'agit de moyennes générales, en fonction de la façon dont on les utilise ? Et 2. qu'il vaut mieux éviter, en historien, de valser entre les périodes sans crier gare ? C'est du moins ce que nous sommes chargés d'enseigner à nos étudiants. Absurde donc de se réfugier derrière la pureté des chiffres («voyons donc, pour la conquête d'Alger, ce que nous disent les chiffres», p. 24) : les chiffres sont certes utiles, mais à l'historien de les faire parler, et eux nous diraient plutôt ce que nous voulons entendre.

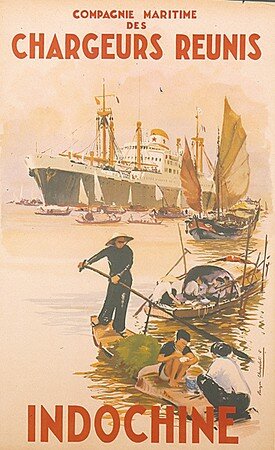

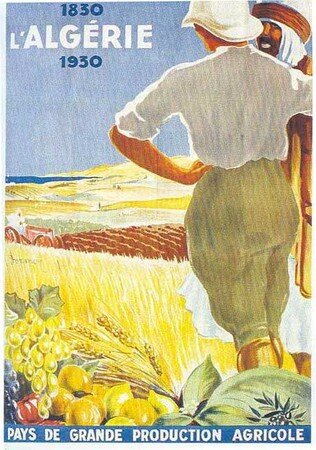

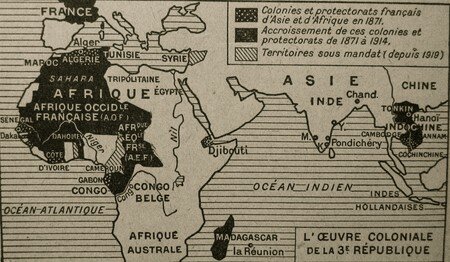

Ainsi, affirmer tout de go, et sans autre précision, que «de 1900 à 1962 le solde commercial des colonies avec la métropole n'a été excédentaire qu'une année sur trois» (p. 123) ne signifie pas grand chose sur la rentabilité très diffférenciée de territoires variés et étendus dont, selon les lieux et les époques, les uns furent des gouffres et les autres des pactoles (au moins pour quelques investisseurs privés chanceux ). Notre auteur assène des vérités implacables sans aucune référence : «les deux tiers du temps [quel temps ?], les colonies [lesquelles ?] vivent à découvert parce qu'un tuteur généreux, l'État français, assure leurs fins de mois» (p. 123) : a-t-il seulement lu l'article de l'historien économiste F. Bobrie, qui a démontré que l'Indochine entre 1890 et 1914 a été si rentable (à l'opposé de l'AEF) qu'elle a, entre autres profits, remboursé à l'État français la totalité des dépenses de conquête qui en ce cas ne furent pas minces, et dont il en trouvera le détail quantifié ? 7.

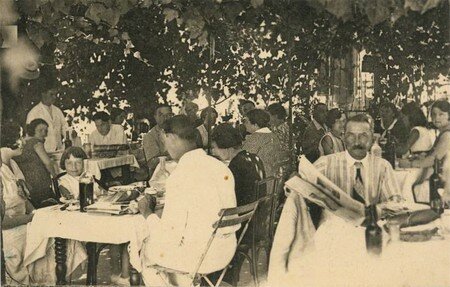

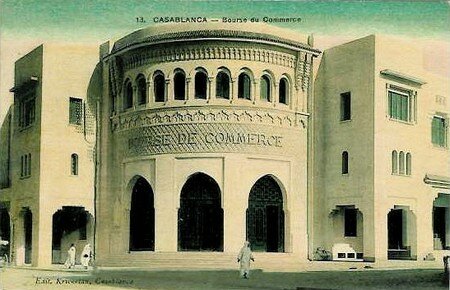

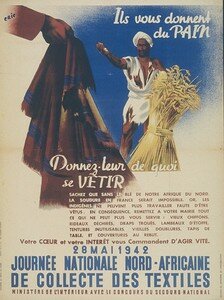

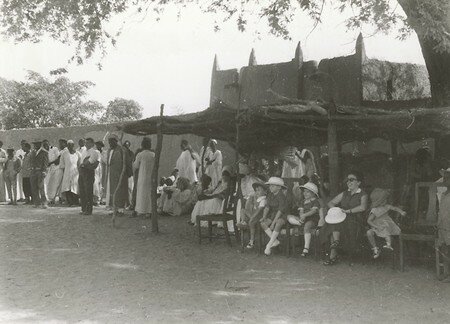

vers 1930 (source)

Certes, ce qu'il expose vaut (en partie) pour l'après seconde guerre mondiale, mais seulement pour l'Afrique noire puisque l'Indochine est perdue et l'Algérie en guerre : c'est précisément la raison pour laquelle les indépendances africaines ont été si faciles à obtenir puisque, à partir du moment où le Code du travail français était promulgué en AOF (1952), l'Afrique s'était mise à coûter trop cher notamment en charges sociales. En répétant ces données bien connues pendant un demi chapitre (pp. 130-134), Lefeuvre ne nous apprend vraiment rien de neuf : qui le nie, chez les historiens s'entend ? En revanche, pourquoi a-t-il omis de rappeler que, de 1900 à 1946, la loi d'autonomie financière des colonies avait stipulé que les colonies ne devaient dépenser qu'en fonction de leurs recettes propres (impôts et droits de douane), ce qui a considérablement et fort longtemps freiné la «générosité» de l'État français ? Le durable non investissement français outre-mer (à la différence de la Grande Bretagne en Afrique du sud, par exemple) ou, quand ils ont eu lieu, les graves errements de ces investissements pourtant largement étudiés (dans le cas de l'office du Niger), de cet héritage l'auteur n'en dit pas un mot.

Enfin, l'exploitation des colonies s'est révélée être un «tonneau des Danaïdes» (titre du chapitre 7, p. 117). Ce fut donc un drame pour l'État colonial comme pour les colonisés. Personne n'y a trouvé avantage. Lefeuvre fournit ainsi des arguments de poids à ceux qu'il veut exécuter : si l'on suit son raisonnement, en effet, les gouvernants et les homme d'affaires français n'étant pas tous des imbéciles, on peut quand même se poser quelques questions sur le bien-fondé d'une aventure coloniale si continuement et si profondément catastrophique, et se demander innocemment dans ces conditions s'il n'y aurait pas quelque repentance à avoir d'avoir si gravement fauté pendant si longtemps ? À quoi bon défendre une entreprise à ce point condamnée ? Je me moque, évidemment, mais c'est pour mieux montrer la faiblesse du raisonnement strictement quantitatif présenté comme infaillible...

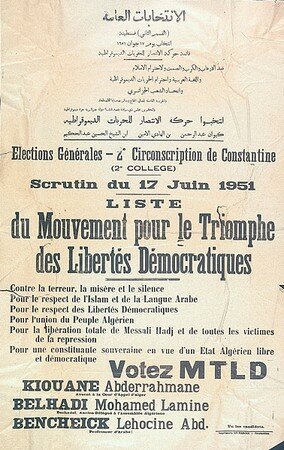

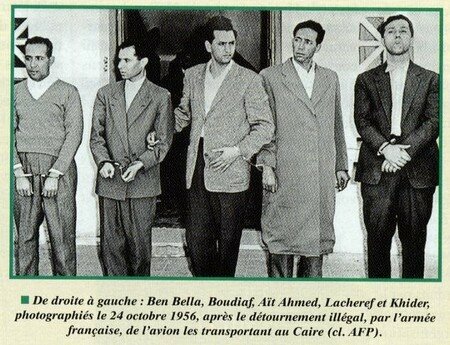

Omission plus grave : à trois reprises, il qualifie improprement les Algériens de «Français» (p. 150, 152 et 197). Or sous la colonisation ils étaient indifféremment «Arabes» ou «Musulmans» (la dénomination d'Algériens étant alors réservée aux Français d'Algérie). Certes, il utilise à deux reprises des expressions plus conformes à la réalité en les qualifiant de «partie intégrante de la main d'oeuvre nationale» (p. 150) et en précisant que  sur «le marché français du travail» ils jouissaient de l'«égalité des droits» : du travail, s'entend, et ce exclusivement en France.

sur «le marché français du travail» ils jouissaient de l'«égalité des droits» : du travail, s'entend, et ce exclusivement en France.

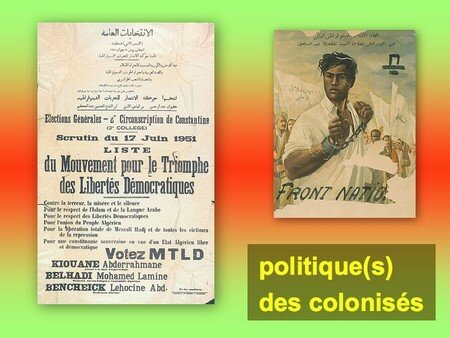

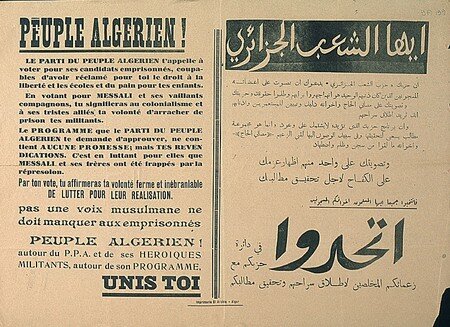

L'honnêteté historique exigeait qu'il rappelât en revanche que les «Musulmans», certes, vivaient dans trois départements français, mais qu'ils n'y étaient pas français : c'est précisément en Algérie que fut d'abord adopté en 1894 (avant d'être généralisé ailleurs) le régime dit de l'«Indigénat». Les droits du citoyen français ne furent même pas accordés à une poignée d'évolués, malgré les efforts du député Viollette, pourtant cité, dont la proposition de loi en ce sens (dite loi Blum-Viollette) contribua à faire tomber le gouvernement du Front populaire. Enfin, la constitution de 1946 ne parlait que de citoyenneté impériale, et la citoyenneté française stipulée par la loi Lamine Gueye (1946) ne fut pas appliquée en droit politique. D'où l'inexactitude (le mot est faible) d'affirmer sans nuance et sans date que les Algériens étaient français ? Tout au plus furent-ils étiquetés sur le tard «Français Musulmans» -, au lieu de reconnaître une lapalissade : il n'y aurait pas eu d' «Indigènes de la République»... s'il n'y avait pas eu l'Indigénat ; que celui-ci fût en principe supprimé après la Seconde Guerre mondiale ne l'a pas rayé des mémoires.

exemples et citations

Daniel Lefeuvre a beau jeu de reprocher à ses «adversaires» de tronquer les citations, je le cite : «deux citations isolées de leur contexte et tout est dit» (p. 221). Or il fait exactement pareil, ce qui est, je lui accorde volontiers, de la malhonnêteté intellectuelle. Ainsi m'épingle-t-il parce que j'ai écrit :

accorde volontiers, de la malhonnêteté intellectuelle. Ainsi m'épingle-t-il parce que j'ai écrit :

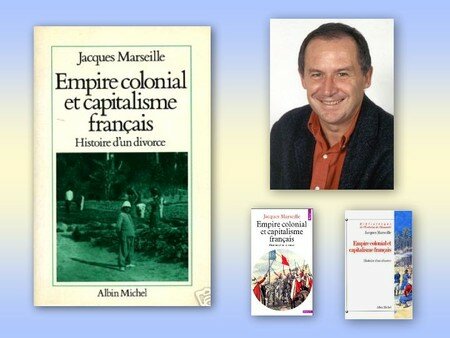

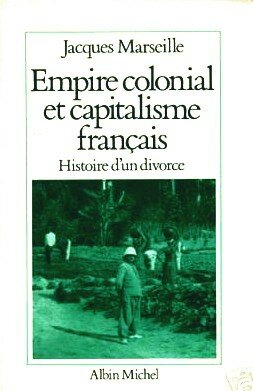

«C'est entre les deux guerres que le Maghreb allait à son tour remplir les caisses de l'État, et surtout des colons et des industriels intéressés, grâce aux vins et au blé d'Algérie, et aux phosphates du Maroc». Il a pris soin de taire la phrase suivante : «Mais, comme l'a montré Jacques Marseille, ce soutien fut de bout en bout un leurre. Car, comme on l'a suggéré plus haut, l'économie coloniale, toujours prônée par les gouvernements successifs, eut pour effet majeur de protéger l'économie française de façon malthusienne.»

Si l'effet majeur fut d'entraver l'économie française, c'est bien que ce n'était pas «rentable». Lefeuvre fait mine de prendre l'expression au pied de la lettre, et me fait donc passer pour une idiote, comme si toutes les recettes françaises venaient d'Afrique du nord ; j'espère pour sa culture historienne qu'il sait que c'est avec Jacques Marseille et sous ma houlette (prenant la suite de Jean Bouvier) que nous avons mené, de 1973 à 1979, une enquête quantitative aussi exhaustive que possible sur la rentabilité détaillée des différents territoires de l'empire, colonie par colonie 8. Cette enquête a servi à Jacques Marseille de premier support pour élaborer son grand livre ; je répète donc ici ce que j'ai toujours expliqué (y compris dans le paragraphe précédant la citation épinglée) : les seules affaires rentables le furent au profit d'entreprises coloniales qui représentaient une part minime du capital français, en Indochine avant la guerre de 1914, au Maghreb entre les deux guerres et en Afrique noire au début des trente glorieuses... Lefeuvre a dû se donner du mal pour trouver à exploiter quelque part une expression trop rapide qui contredirait la totalité des résultats de ma thèse d'État ! 9. Cela n'est guère digne d'un collègue sérieux.

Si j'ai décrit en détail cette anecdote, c'est que le livre de Daniel Lefeuvre procède exactement comme il le reproche aux autres : l'un de ses tics récurrents est de procéder à coup d'exemples pris pour le tout ; le procédé est particulièrement frappant p. 160-162, où il fait bon marché des «très nombreuses déclarations d'Algériens assurant s'être rendus en France après avoir été contactés... par des agents patronaux», mais les réfutent (sans les avoir analysés) par l'énumération de ... six cas censés prouver le contraire : une note du préfet de la Nièvre en octobre 1923, du directeur de la Co des Mines de houille de Marles en 1937, un entrefilet de la Dépêche de Constantine en 1949, un compte-rendu d'un inspecteur des Renseignements généraux à Bougie en 1949, un article du Bulletin du CNPF en 1952, et à nouveau une étude patronale de 1953 : belle démonstration, vraiment ! N'enseigne-t-on pas aux étudiants qu'exemples ne font pas preuve ? (je ne discute pas ici le fond, mais la méthode).

Le deuxième procédé, systématique, est d'extraire les citations de leur contexte pour mieux les ridiculiser. N'accuse-t-il pas Claude Liauzu d'appuyer son assertions de profits parfois immenses de sociétés coloniales «tout en n'en donnant que deux exemples... et à une seule date, 1913» (p. 128) ? Et l'enquête dont je viens de parler, il ne la connaît pas ? Algérie, Tunisie et Maroc ont eu leurs données dépouillées annuellement de la fin du XIXe siècle (et si je me souviens bien, pour l'Algérie, depuis 1830) ; les plusieurs centaines de sociétés commerciales d'outre mer cotées en bourse étudiées sur un demi siècle par Jacques Marseille, alors qu'il les cite à la page suivante, tout à coup il les a oubliées ? C'est du mensonge par omission ou je ne m'y connais pas...

positivisme simplificateur

Ce qui est surtout désarmant dans ce livre, c'est son positivisme simplificateur. Manifestement, la complexité des facteurs historiques est une dimension qui lui échappe. Il s'escrime à discuter à l'unité près le nombre de morts provoqués par la conquête de l'Algérie stricto sensu : c'est à peu près aussi intéressant que de calculer le nombre de tués par balle lors des expéditions des conquistadores en Amérique latine ! Tout le monde sait que ce ne sont pas les guerres de conquête qui ont fait disparaître les 9/10e de la population amérindienne, mais les épidémies, les crises de subsistance, et la désorganisation profonde des structures politiques et sociales préexistantes (même si les expropriations de terres, compte tenu du petit nombre relatif de colons espagnols et portugais concernés, ont été proportionnellement (du moins au XVIe siècle, le seul concerné ici) bien inférieures à celles provoquées par les vagues successives de colons en Algérie (expropriations dont Lefeuvre ne dit mot).

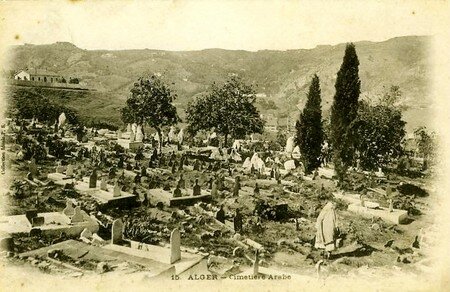

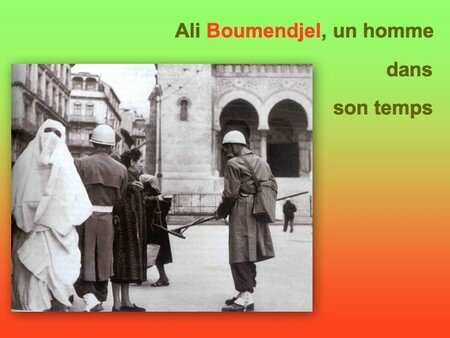

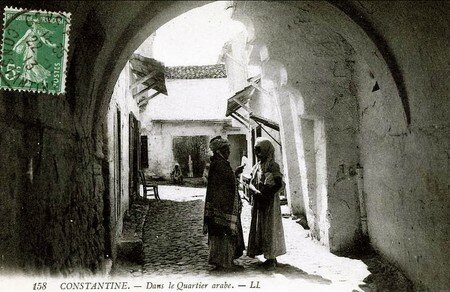

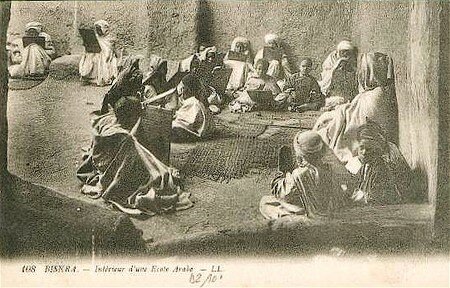

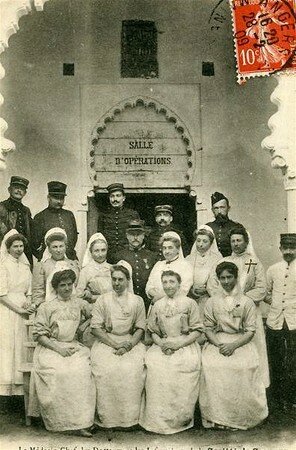

Alger, cimetière arabe (carte postale ancienne)

Au lieu de cela, nous avons droit à un raisonnement désarmant : ou bien, ou bien ; si le nombre de tués par la guerre a été faible, la colonisation n'y est pour rien : le seul responsable de la baisse effroyable de la population algérienne dans la seconde moitié du XIXe siècle est intégralement due à la crise climatique (chapitre 3. «Les années de misère»). Et la conjonction des facteurs, cela n'existe pas ? Je renvoie pour cette analyse notre auteur à la formidable étude historico-géographique, d'une grande érudition, publiée au début des années 60 par Yves Lacoste, André Nouschi et André Prenant sur l'Algérie, passé et présent 10.

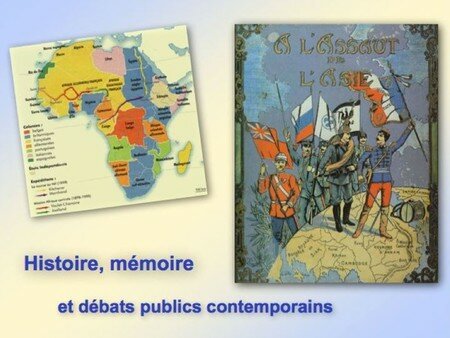

Au-delà du seul cas algérien, on remarque que nombre d'entreprises coloniales dans l'histoire se sont accompagnées d'une chute très nette des populations colonisées : en Amérique latine déjà citée, en Algérie et en Afrique du Sud exactement à la même époque et pour les mêmes raisons, et un demi-siècle plus tard (1885-1920) en Afrique noire où les historiens les plus sérieux s'accordent pour estimer entre un tiers et la moitié, selon les régions, la chute de la population. Cette coïncidence renouvelée ne peut qu'interpeller l'historien. Certes, s'il n'y avait eu, chaque fois, des crises parallèles de pluviométrie et de subsistance accentuées par les retombées des crises économiques des métropoles, on peut espérer que les pertes démographiques auraient été inférieures. Mais ce n'est en aucun cas «ou bien», «ou bien» : lorsqu'il y a une telle redondance des effets démographiques, on ne peut que s'interroger sur les modalités entrecroisées des facteurs explicatifs dont la combinaison a pu s'avérer dramatique, même s'il n'y avait pas préméditation !

migrations et racismes

Même étroitesse d'esprit à propos de l'historique, pourtant précisément rappelé, des migrations du travail en : France (chap. 10) : en 1951, il y a 160 000 Maghrébins (et non pas «coloniaux»), en France, soit «moins de 1% de la population active». (p. 155). C'est très faible, mais cela ne signifie pas grand chose, tout dépend des catégories socio-professionnelles concernées. Lefeuvre ne le nie pas, mais comme il est facile de biaiser un commentaire ! Il remarque p. 225 que, en 1996, «42% des Français estiment que tous les êtres humains font partie de la même race» et il en paraît content. Mais plus de la moitié des Français croient donc encore que le concept de race est acceptable, et au total près de 20% affirment que ces races sont inégales entre elles, et il trouve cela plutôt rassurant ?

Moi je trouve cela inquiétant, 3/4 de siècle après que la génétique ait démontré le contraire, et trente ans après que Jacquard ait commencé à se donner tant de mal pour en populariser les résultats 11 : ce qui prouve à tout le moins que nos subjectivités sont différentes... De même, chez Renault, les 4/5 des ouvriers non qualifiés, écrit-il, ne sont pas maghrébins et, par conséquent, le rôle des travailleurs colonisés dans la reconstruction française est «marginal» et largement surfait ; l'interprétation ne serait-elle pas modifiée s'il disait exactement la même chose en sens inverse : 20 % de travailleurs maghrébins, tous dans les emplois non qualifiés chez Renault, ce n'est pas rien. Une fois de plus, les chiffres disent surtout ... ce que l'on veut leur faire dire. Alors cela justifie-t-il cet excès attribué à tous les «Repentants»: «Affirmer que [la main d'oeuvre algérienne] a joué un rôle décisif [dans la reconstruction] n'est pas seulement excessif. À ce niveau d'exagération, c'est de fable ? ou de mensonge ? qu'il faut parler» (p. 157). Or, pour justifier sa colère, mystérieusement, les «Repentants» cités se réduisent en fin de compte... à une déclaration de Tariq Ramadan sur France 3 selon laquelle les travailleurs d'Afrique du Nord «ont reconstruit la France» (p. 163).

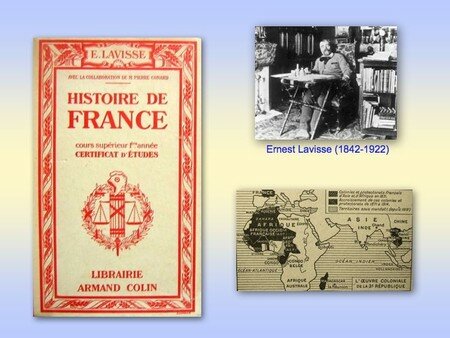

Bien entendu, Lefeuvre a raison de rappeler qu'il ne faut pas non plus s'obnubiler sur un pan de l'histoire au détriment des autres, et que le «racisme» anti-maghrébin n'a rien à envier à ce qu'il est advenu avant eux aux immmigrés pauvres arrivant en masse : Polonais des houillères, Italiens du bâtiment, etc. Les guerres  coloniales ont été atroces, mais il a raison de rappeler que beaucoup d'autres guerres aussi ; son long développement sur les massacres vendéens ou sur les camisards (on aurait pu y ajouter les Cathares) renforce bien cette idée-force : les guerres les plus meurtrières et les plus aveugles sont les guerres civiles, car ce sont celles qui, quasi par définition, confondent les civils et les militaires (de même qu'il n'y a jamais eu de guerre sans viols souvent massifs des femmes). D'où la justesse du rapprochement. Le petit Lavisse d'autrefois ne faisait pas autrement, qui enseignait aussi bien les dragonnades de Louis XIV que les enfumades de Bugeaud (est-ce la peine de vouloir minimiser celles-ci (pp. 50-53) ? Bien sûr, comme Lefeuvre l'argumente, si les insurgés s'étaient rendus au lieu de se réfugier dans des grottes, ils n'auraient pas été enfumés : c'est donc «leur faute» ?) Une enfumade est une enfumade et ce ne fut pas la seule, j'en connais au moins une autre assez terrible en Centrafrique - Oubangui-Chari d'alors - en 1931.

coloniales ont été atroces, mais il a raison de rappeler que beaucoup d'autres guerres aussi ; son long développement sur les massacres vendéens ou sur les camisards (on aurait pu y ajouter les Cathares) renforce bien cette idée-force : les guerres les plus meurtrières et les plus aveugles sont les guerres civiles, car ce sont celles qui, quasi par définition, confondent les civils et les militaires (de même qu'il n'y a jamais eu de guerre sans viols souvent massifs des femmes). D'où la justesse du rapprochement. Le petit Lavisse d'autrefois ne faisait pas autrement, qui enseignait aussi bien les dragonnades de Louis XIV que les enfumades de Bugeaud (est-ce la peine de vouloir minimiser celles-ci (pp. 50-53) ? Bien sûr, comme Lefeuvre l'argumente, si les insurgés s'étaient rendus au lieu de se réfugier dans des grottes, ils n'auraient pas été enfumés : c'est donc «leur faute» ?) Une enfumade est une enfumade et ce ne fut pas la seule, j'en connais au moins une autre assez terrible en Centrafrique - Oubangui-Chari d'alors - en 1931.

Il n'empêche : les hommes d'aujourd'hui ne sont pas tous des historiens, beaucoup ont aussi oublié ou tout simplement ignorent que, depuis toujours, les guerres de religions, quelles qu'elles soient, ont compté parmi les pires. Ce qui demeure dans la mémoire des gens, ce qui a formé à la guerre de guerrilla, et ce qui a justifié la torture (voir Aussaresses), ce sont les guerres françaises les plus récentes, et celles-ci ont été les guerres coloniales... On ne peut nier l'influence de cet héritage dans l'«idée de guerre» en France aujourd'hui. Ce qui apparaît aussi, c'est que les moins intégrés à la France jacobine sont les immigrés les plus récents, et que parmi ces immigrés récents, un nombre très élevé est issu des anciennes colonies (pas tous, il y a aussi les gens d'Europe de l'Est, et les Roumains ne sont guère aimés non plus que le «plombier polonais»). Ceci dit, en moyenne, les immigrés les moins intégrés ne sont plus les Maghrébins : ce sont les gens qui se déversent d'Afrique noire, et comme Lefeuvre ne nous parle que de l'Algérie, cela entâche son raisonnement devenu de ce fait en partie obsolète.

postcolonialité

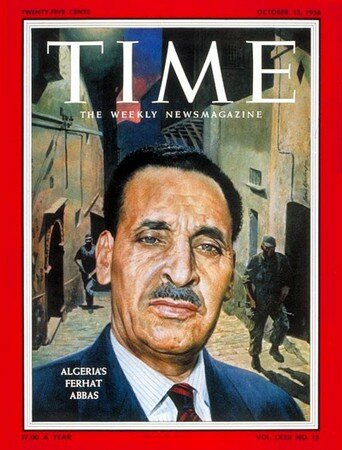

Enfin, ce que prouve ce pamphlet, c'est l'inculture de son auteur concernant la postcolonialité. Il feint de croire qu'il s'agit de démontrer la continuité chronologique entre périodes coloniale et postcoloniale (entre autres exemples : «la mythologie de la repentance... sert à justifier le continuum entre la période coloniale et aujourd'hui», p. 199). Pour comprendre la pensée postcoloniale, renvoyons à quelques lectures de culture, par exemple le numéro spécial récent de la revue Esprit paru sous ce titre 12. Le postcolonial, ce n'est pas une période : c'est un mode de penser pluriel qui consiste à relire le passé et à le réutiliser, ou à en réutiliser l'imaginaire dans un présent imprégné d'héritages multiples, parmi lesquels l'épisode colonial joue son rôle et a laissé des traces, et qui plus est des traces qui ne sont pas les mêmes pour tous, a fortiori du côté des ex-colonisés et du côté des ex-colonisateurs, bien que les deux soient à la fois contradictoires et inséparables, comme l'a déjà montré Albert Memmi à la fin des années 1940 13. Il est intéressant de noter que Lefeuvre ignore ces termes de «colonisés» et de «colonisateurs» ; les concepts correspondants ne l'intéressent visiblement pas ; il n'utilise, probablement à dessein, que le terme «coloniaux» qui, selon les pages, désigne indifféremment les uns ou les autres. C'est un lissage peu convaincant.

Le dualisme simpliste de Daniel Lefeuvre lui fait penser que «les Repentants» expliquent tout à partir de la colonisation. Bien sûr que non, même si personne n'est parfait, et que des contresens peuvent apparaître parfois. L'histoire - et donc la culture nationale - est cumulative, les différents strates de notre passé se sont entremêlés, produisant chaque fois de nouveaux syncrétismes faits de l'accumulation de toute notre histoire. S'y ajoute, ce qu'il rappelle fort bien (p. 153 à 190), que depuis la seconde guerre mondiale le nombre des immigrés originaires des anciennes colonies s'est démultiplié, pour des raisons diverses. Or, malgré ce contexte culturel métissé, l'héritage colonial a été ignoré, nié ou oublié, alors qu'il est si prégnant que cette attitude de déni et d'oubli nous revient aujourd'hui en boomerang de façon violente et parfois irraisonnable : raison de plus pour ne pas l'escamoter à nouveau au nom de la morale de l'autruche !

Je renvoie pour une analyse autrement plus lucide et fine du processus au chapitre consacré par Jean-Pierre Rioux, dans un ouvrage récent, à la mémoire algérienne contrastée 14. Certes, il s'agit aussi d'un pamphlet, mais qui a le mérite (outre de n'être pas injurieux à longueur de page) d'être un vrai ouvrage de réflexion qui souligne la complexité de ce présent «postcolonial » qu'il a parfaitement le droit de déplorer, même si je ne partage guère les mêmes conclusions. Notre historien économiste devrait se mettre un peu à l'écoute de l'histoire culturelle, autrement plus compliquée que des tableaux chiffrés. L'«histoire sociale est reine», avait coutume d'enseigner Henri Moniot, c'est-à-dire toute l'histoire, dans toutes ses dimensions, économique, sociale, politique, intellectuelle... y compris en histoire coloniale !

Catherine Coquery-Vidrovitch

Professeure émérite à l'Université Paris-7 Denis Diderot

février 2007 - source

Notes

1. En revanche le thème de la «repentance» est utilisé par les hommes politiques (par exemple par le président Bouteflika). Mais les politiques ont souvent des raisonnements qui ne tiennent pas la route, en tous les cas qui n'ont rien de scientifique, et par conséquent ne relèvent pas de l'histoire. Donc il faut savoir à qui s'adresse ce livre : aux politiciens, ou aux historiens ? La confusion est totale.

2. Le fait que Olivier Le Cour Grandmaison ne soit pas historien est important : c'est un spécialiste du présent, qui découvre (et fait donc découvrir) avec un effroi non dénué de naïveté les horreurs d'un passé colonial qu'il ignorait ou négligeait. Il réagit en moraliste et, ma foi, s'il propose quelques bêtises, il rappelle aussi beaucoup de faits fort justes... Les historiens, eux, savent d'une part que le fait colonial a existé depuis les débuts de l'histoire et, côté horreurs de la guerre, ils en ont hélas vues d'autres. Mais ceci n'est pas une raison pour minimiser ce qu'on connaît le mieux au nom de la «concurrence des victimes».

3. Jean-Louis Triaud, La Légende noire de la Sanûsiyya : une confrérie musulmane saharienne sous le regard français, 1840-1930, Paris : Maison des sciences de l'homme, 1995, 2 vol.

4. Voir, entre autres, Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France 1871-1919, Paris, PUF, 1968, t.1, pp. 267-277, et Politiques coloniales au Maghreb, Paris, PUF, 1972, pp. 110-120. Patricia M.E. Lorcin, Imperial Identities : Stereotyping, Prejudice and Race in Colonial Algeria, Londres, I.B. Tauris, 1995.

5. La constitution du Nigéria (1999) stipule «The Government of the Federation or of a State shall not adopt any religion as State religion» (chapitre 1, section 2, article 10).

6. Gilles Manceron, (introduit par), 1885 : le tournant colonial de la république. Jules Ferry contre Georges Clémenceau, et autres affrontements parlementaires sur la conquête coloniale, Paris, La Découverte, 2006.

7. François Bobrie, «Finances publiques et conquête coloniale : le coût budgétaire de l'expansion coloniale entre 1850 et 1913», Annales ESC, no 6, 1976, pp. 1225-1244.

8. Les bordereaux informatiques de l'enquête n'ont pas été intégralement publiés, mais ils ont abondamment servi à plusieurs thésards, dont Jacques Marseille (qui avait dépouillé tout ce qui concerne l'Indochine), Hélène d'Almeida-Topor (qui a inventorié tout ce qui concerne l'AOF) et plusieurs autres. Une exploitation comparative globale mais limitée dans le temps (1924-1938) a donné lieu à une publication qui fait toujours autorité : «L'Afrique et la crise de 1930», Revue Française d'Histoire d'Outre-Mer, n° 232-233 (parution 1978), Actes du colloque de l'Université Paris-7, 380 p. L'enquête a aussi donné lieu à plusieurs mises au point dont, entre autres, de ma part : «À propos des investissements français outre-Mer : firmes d'Afrique occidentale», in Actes du 2ème Congrès des Historiens économistes français (M. Lévy-Leboyer éd.), La Position internationale de la France, Paris, EHESS éd., 1977, pp. 413-426 ; «Le financement de la "mise en valeur" coloniale. Méthode et premiers résultats», Etudes africaines offertes à Henri Brunschwig, EHESS, 1983, pp. 237-252 ; «Enquête statistique sur le commerce extérieur des territoires francophones d'Afrique de la fin du XIXème siècle à l'Indépendance», in G. Liesëgang, H. Pasch et A. Jones (eds), Figuring African Trade: Proceedings of the Symposium on the Quantification and Structure of the Import and Export and Long Distance Trade in Africa c.1800-1913, Berlin, D. Reimer, 1986, pp.34-45.

9. Mon «amour immodéré de l'Afrique», en sus «troublé par des considérations idéologiques» [lesquelles ?] comme il l'écrit p. 122, m'a en effet incitée à démontrer en quelque 600 pages que l'Afrique équatoriale française fut pour la France un fardeau dont les résultats économiques furent, jusqu'à la seconde guerre mondiale, quasi nuls, si l'on excepte quelques rares compagnies forestières de triste mémoire (dont l'une évoquée par Louis Ferdinand Céline dans Voyage au bout de la nuit sous le nom évocateur de «Compagnie Pordurière» par laquelle il fut employé au Cameroun) : Le «Congo français» au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898-1930, Paris, Mouton, 1972 (rééd. Éditions de l'EHESS, 2001, 2 vol.).

10. Yves Lacoste, André Nouschi et André Prenant, L'Algérie : passé et présent. Le cadre et les étapes de la constitution de l'Algérie actuelle, Paris, Éditions sociales, 1960.

11. Albert Jacquard, Éloge de la différence, la génétique et les hommes, Paris, Seuil, 1978.

12. «Pour comprendre la pensée postcoloniale», Esprit, n° 330, décembre 2006, pp. 76-158.

13. Portrait du colonisé, suivi de Portrait du colonisateur, d'abord publié dans la revue Esprit

15. Jean-Pierre Rioux, La France perd la mémoire. Comment un pays démissionne de son histoire, pp. 126-148, Paris, Perrin, 2006.

* Daniel Lefeuvre répondra prochainement au compte rendu de Catherine Coquery-Vidrovitch

- voir aussi : "Réplique à un argument de Catherine Coquery-Vidrovitch : un historien peut-il faire dire ce qu'il veut aux statistiques ?" (Michel Renard)

__________________

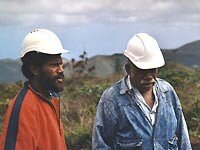

la charia dans le nord du Nigéria

- au sujet de l'application de la charia dans le nord du Nigeria, Catherine Coquery-Vidrovitch écrit ci-dessus : "jusqu'à plus ample informé, fort heureusement, aucune condamnation n'a pu être exécutée". Le rapport 2006 d'Amesty International sur le Nigéria précise que, malgré plusieurs condamnations à mort, notamment par les tribunaux "islamiques" du nord du pays, aucune mise à mort n'a eu lieu.

Cependant, d'autres peines sont exécutées. Ainsi, le 7 février 2002, un reportage de Maryse Burgot et Dominique Bonnet sur France 2 montrait l'amputation de la main droite, effectuée à l'hôpital et sous anesthésie générale, à l'encontre d'un paysan qui avait volé un boeuf ; elle filmait le tribunal dans lequel un juge avait lui aussi condamné un paysan pauvre à l'amputation... (ci-contre, la main coupée du voleur de boeuf...!!).

le 7 février 2002, un reportage de Maryse Burgot et Dominique Bonnet sur France 2 montrait l'amputation de la main droite, effectuée à l'hôpital et sous anesthésie générale, à l'encontre d'un paysan qui avait volé un boeuf ; elle filmait le tribunal dans lequel un juge avait lui aussi condamné un paysan pauvre à l'amputation... (ci-contre, la main coupée du voleur de boeuf...!!).

- quant à l'avocate nigériane, Hauwa Ibrahim, lauréate du Prix Sakharov en  2005, elle expliquait alors "avoir travaillé sur 47 affaires liées à la Charia, les peines prononcées, a-t-elle dit, sont inhumaines, lapidation, fouet, amputation." source

2005, elle expliquait alors "avoir travaillé sur 47 affaires liées à la Charia, les peines prononcées, a-t-elle dit, sont inhumaines, lapidation, fouet, amputation." source

M.R.

- retour à l'accueil

historiques ; de tendance réformiste (Nahda), il fonde la revue al-Hilal en 1892 ; a publié Tarikh al-Tamaddun (1902-1906), Rihlah ila Urubba (1912). Cf. Anne-Laure Dupont,

historiques ; de tendance réformiste (Nahda), il fonde la revue al-Hilal en 1892 ; a publié Tarikh al-Tamaddun (1902-1906), Rihlah ila Urubba (1912). Cf. Anne-Laure Dupont,

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)