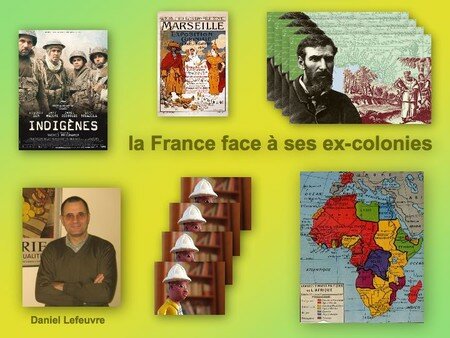

le "parti colonial"

Réseaux politiques et milieux d’affaires :

les cas d’Eugène Étienne et

d’Auguste d’Arenberg

Julie d’ANDURAIN

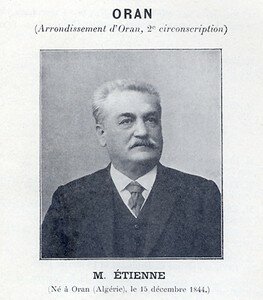

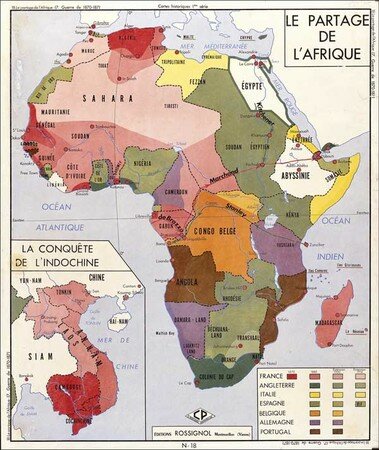

Lors de sa naissance, le «parti colonial» est essentiellement incarné par deux personnages : Eugène Étienne (1844-1921) et Auguste d’Arenberg (1837-1924). Ils ont été deux des membres fondateurs du Comité de l’Afrique française en 1890, qui trouve deux ans plus tard une expression politique à l’Assemblée nationale sous la forme d’un groupe appelé abusivement «le parti colonial». Au-delà de ces deux personnages finalement peu connus (1), la fondation de ce groupe colonial et de ses multiples extensions pose encore problème. Ce groupe poursuivait-il un but nationaliste ou économique ? Les liens entre le monde politique et les milieux économiques étaient-ils réels ou fantasmés ?

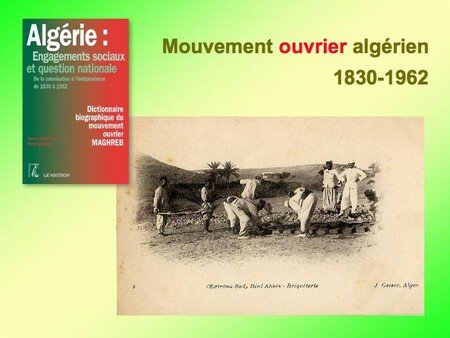

La première question, posée il y a près de quarante ans, avait trouvé une réponse jusqu’à ce que des ouvrages plus récents la remettent au moins partiellement en cause. Deux thèses se distinguent : celle défendue par Henri Brunschwig (2), Charles-Robert Ageron (3) et les historiens anglo-américains, A.S. Kanya-Forstner et Christopher Andrew (4), qui insiste sur un projet strictement impérialiste mu par un souci de prestige national, et la thèse plus récente de L. Abrams et D.J. Miller (5), reprise en partie par Marc Lagana (6), qui placent les questions économiques au cœur du projet du «parti colonial». Mais les dernières thèses confondent trop souvent le groupe colonial avec un ensemble des structures apolitiques dont les visées sont essentiellement économiques.

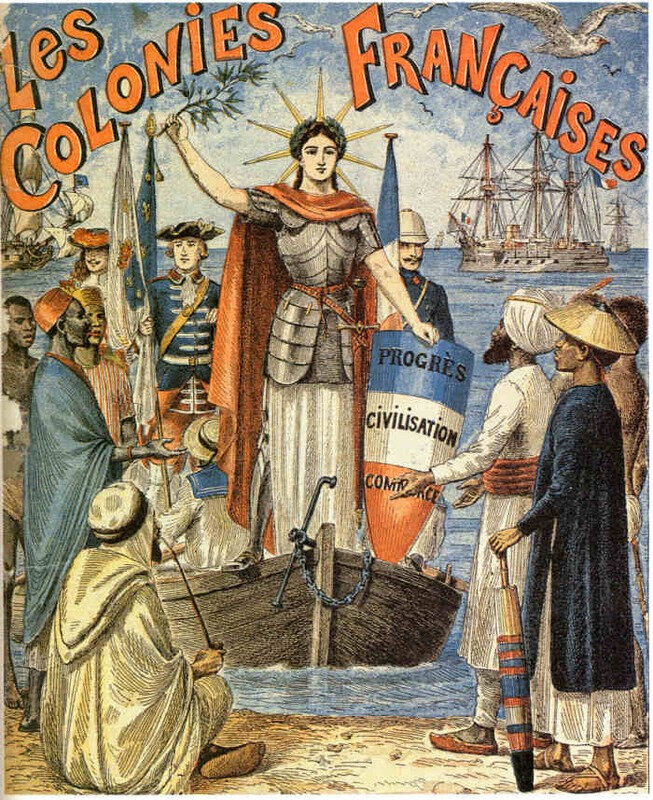

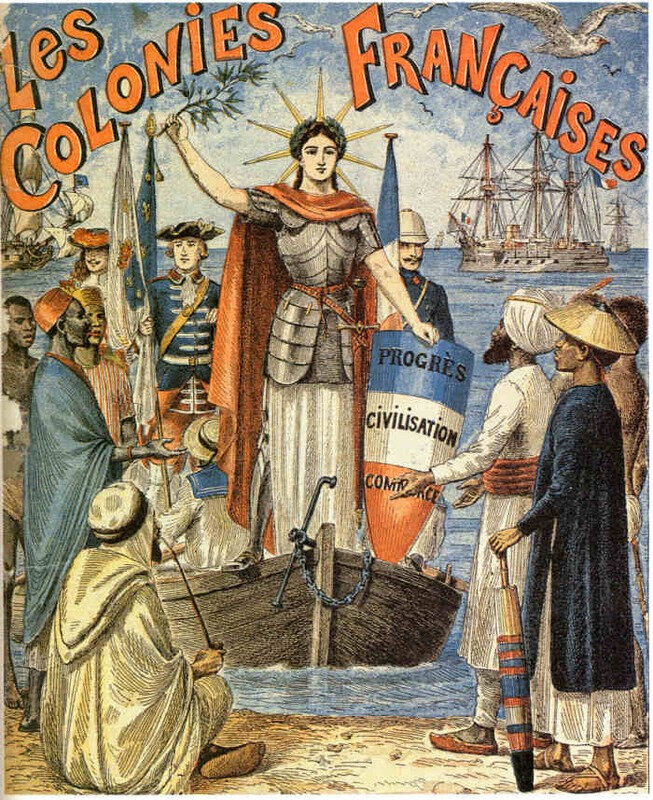

Il est donc nécessaire de faire la différence entre le réseau strictement politique (le «parti colonial» de l’Assemblée nationale et du Sénat) et ceux, multiples, qui ont une vocation économique. Il est nécessaire également de rappeler que le «parti» colonial ne fut pas un parti au sens strict du terme, mais une association de députés puis de sénateurs de groupes divers ayant pour but de développer l’expansion coloniale. Le terme parti colonial étant impropre, l’expression groupe de pression ou lobby colonial serait plus appropriée. Quant aux comités coloniaux, leur but est à la fois de servir d’instruments d’information et de propagande.

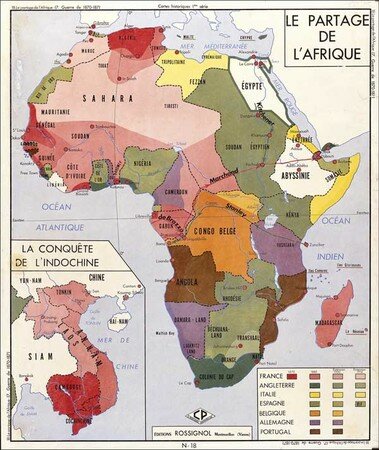

Notre chapitre est donc moins une histoire du «parti colonial» ou de ses fondateurs qu’une tentative pour comprendre la genèse du groupe colonial à travers deux de ses personnages emblématiques. On se concentrera ici sur la période 1890-1902 au cours de laquelle se met en place ce qu’il conviendrait d’appeler le «premier parti colonial». 1890 est le point de départ de leur association à travers le Comité de l’Afrique française ; 1902 est la date où le prince d’Arenberg quitte l’Assemblée nationale. On verra que, si tout oppose Eugène Étienne et Auguste d’Arenberg à l’origine, ils se rejoignent pourtant en 1890 afin d’accomplir un grand dessein. Il s’agit de tourner le dos à la période de recueillement qui avait suivi la défaite de 1870 et de conquérir l’Afrique. Leur projet, très nettement impérialiste, se concrétise d’abord dans le Comité de l’Afrique française puis dans le groupe colonial de la Chambre des députés. Au tournant du siècle cependant, l’argumentation politique cède le pas. Le raisonnement économique apparaît plus souvent dans les discours. Il s’agit pourtant de comprendre s’il résulte une réelle volonté de développement ou s’il est utilisé comme un argument de propagande.

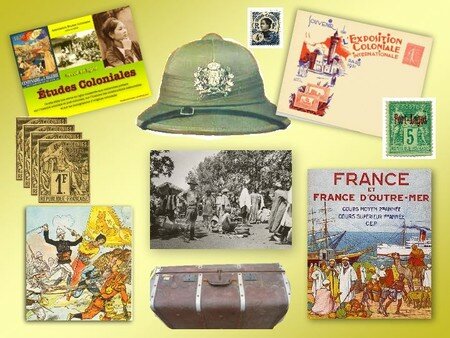

Couverture du cahier scolaire par G. Daschner, vers 1900

1. Le poids des héritages

Le prince Auguste d’Arenberg est un héritier tandis qu’Eugène Étienne est un «homme nouveau» ; l’un est royaliste et fervent catholique, l’autre républicain. Ils vont cependant devenir des alliés et créer ainsi l’un des groupes les plus originaux et les plus puissants à la Chambre des députés sous la Troisième République.

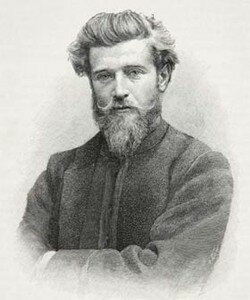

A. Deux hommes, deux parcours : un fort contraste social

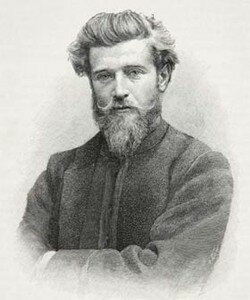

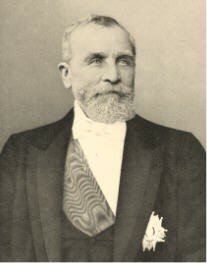

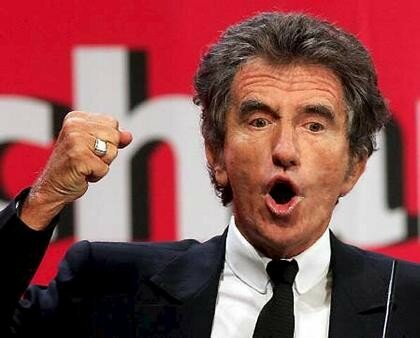

Né le 15 septembre 1837, le prince Auguste Louis Albéric d’Arenberg (7) [photo : le prince d'Arenberg en 1858 - source] appartient à la branche française  de la famille ducale de ce nom. Il est le fils de Pierre d’Arenberg (1790-1877) qui était devenu duc et pair de France après s’être rallié à Charles X (1827). Par sa mère, Alix-Marie Charlotte de Talleyrand-Périgord, la filiation est tout aussi prestigieuse. Auguste d’Arenberg est donc un héritier ; une vie oisive et sportive l’attend.

de la famille ducale de ce nom. Il est le fils de Pierre d’Arenberg (1790-1877) qui était devenu duc et pair de France après s’être rallié à Charles X (1827). Par sa mère, Alix-Marie Charlotte de Talleyrand-Périgord, la filiation est tout aussi prestigieuse. Auguste d’Arenberg est donc un héritier ; une vie oisive et sportive l’attend.

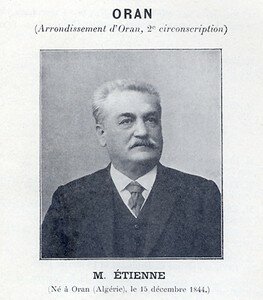

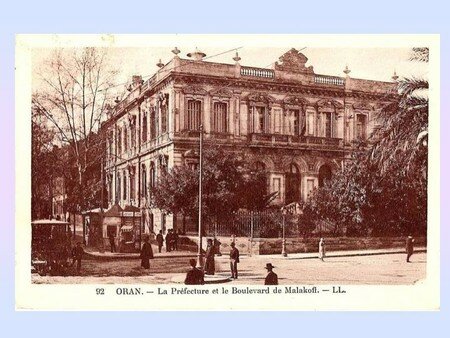

Eugène Napoléon Étienne naît quant à lui le 15 décembre 1844 dans un milieu militaire. Fils d’un officier sorti du rang et d’une mère originaire de Corse, son univers d’enfant est celui des garnisons d’Afrique du Nord, en particulier celle de Tlemcen au sud-ouest d’Oran. «C’est au milieu de ce cliquetis d’armes, dans ce bruit de fanfare et de cuivres, devant ce déploiement de fanions, d’étendards et de drapeaux, dans cette atmosphère permanente de parades militaires qu’Eugène Étienne fixa ses premières impressions» (8). Ses parents ne sont pas riches, mais dans les dernières années de sa vie, le père d’Eugène Étienne opère de très bons placements. Il acquiert des immeubles à Tlemcen à un moment où la pression immobilière n’est pas forte. Rapidement, il fait figure de grand propriétaire foncier. C’est ensuite le développement économique, de l’Algérie en général et de Tlemcen en particulier, qui assure à sa veuve l’assurance d’une rente intéressante. Avec une aisance financière nouvelle, les ambitions familiales se développent aussi. Mme Étienne décide d’envoyer ses deux fils, Eugène et Théodore, d’abord au lycée Napoléon d’Alger (de 1856 à 1858) puis à Marseille pour y entrer dans les classes préparatoires aux grandes écoles de l’État. Étienne rêve de Saint-Cyr, un rêve partagé sans doute par sa famille. Cependant, en 1863, à Marseille, sa vie prend une autre tournure. S’éprenant d’une jeune fille, il accepte de renoncer à Saint-Cyr (son futur beau-père ne veut pas d’un second gendre militaire (9)) pour épouser sa belle. Le jeune Étienne est alors introduit dans les milieux économiques marseillais.

pas forte. Rapidement, il fait figure de grand propriétaire foncier. C’est ensuite le développement économique, de l’Algérie en général et de Tlemcen en particulier, qui assure à sa veuve l’assurance d’une rente intéressante. Avec une aisance financière nouvelle, les ambitions familiales se développent aussi. Mme Étienne décide d’envoyer ses deux fils, Eugène et Théodore, d’abord au lycée Napoléon d’Alger (de 1856 à 1858) puis à Marseille pour y entrer dans les classes préparatoires aux grandes écoles de l’État. Étienne rêve de Saint-Cyr, un rêve partagé sans doute par sa famille. Cependant, en 1863, à Marseille, sa vie prend une autre tournure. S’éprenant d’une jeune fille, il accepte de renoncer à Saint-Cyr (son futur beau-père ne veut pas d’un second gendre militaire (9)) pour épouser sa belle. Le jeune Étienne est alors introduit dans les milieux économiques marseillais.

B. Enracinement paysan et enracinement méditerranéen

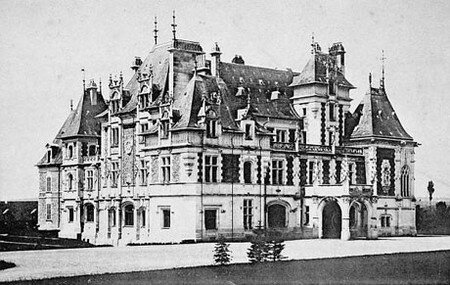

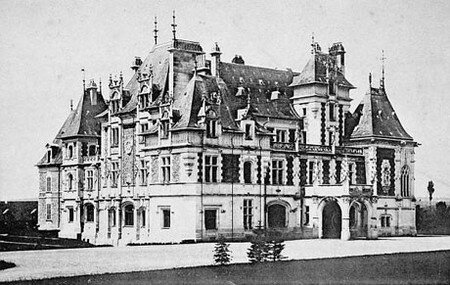

Pour Auguste d’Arenberg, le parcours est nécessairement différent. Issu d’une famille de grands notables, l’affirmation de la République ne peut pas lui faciliter l’entrée en politique. Faute de pouvoir choisir un appui politique établi à l’Assemblée, le prince d’Arenberg s’assure avant tout d’une base locale. En possession d’une grande propriété dans le Cher – le château de Menetou-Salon –, d’Arenberg est un jeune homme sportif, ancien officier des mobilisés du Cher en 1870. Comme les autres grandes familles du Cher, les Vogüé ou les Greffulhes, d’Arenberg utilise son ancrage dans un terroir régional pour asseoir sa popularité. Après la guerre franco-prussienne, il se tourne vers la représentation politique en commençant par se faire élire dans son fief, conseiller général du canton de Saint-Martin d’Auxigny. Mais c’est un canton rural, loin de tous les circuits économiques du pays. Cela ne peut pas le satisfaire très longtemps.

château de Menetou-Salon (Berry, France)

Il a quarante ans lorsqu’il devient député. Candidat conservateur du maréchal de Mac-Mahon, il est élu le 14 octobre 1877 dans la 1re circonscription face au député sortant, M. Dévoucoux, président de la gauche républicaine. Pour obtenir l’élection, il a abandonné l’étiquette monarchiste qui l’aurait sans aucun doute empêché d’être élu, mais siégeant à droite, le prince d’Arenberg vota constamment avec les monarchistes. Au renouvellement de 1881, d’Arenberg est candidat dans la même circonscription, mais échoue devant M. Chéneau, conseiller général, maire de Brécy (Cher) candidat républicain opportuniste et patronné par Henri Brisson. Il reste alors conseiller général de Saint-Martin d’Auxigny et attend les élections d’octobre 1885 pour pouvoir se représenter comme candidat des conservateurs du Cher. C’est encore la liste opportuniste restée seule face à la liste monarchiste qui passe finalement au second tour. La carrière parlementaire de D’Arenberg ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Son élection n’est pas assurée autant qu’il le souhaiterait. Il est donc difficile dans ces conditions de considérer le Prince d’Arenberg comme un homme politique de premier plan. Il conserve cependant une fortune, un nom prestigieux et une signature qu’il sait faire fructifier plus tard.

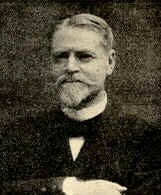

Son séjour à Marseille fait d’Eugène Étienne un spécialiste des questions maritimes. Durant sa jeunesse, la relation qu’il entretient avec Oran reste ténue. En 1864, il fait ses armes dans le commerce maritime avec  plus ou moins de succès après y avoir rencontré Maurice Rouvier (10) [photo]. Après avoir travaillé deux ans dans la firme Zafiropoulo & Zarifi, Étienne décide de la quitter afin de créer sa propre société. Mais celle-ci ne semble pas apporter les dividendes escomptés. À partir de là, les renseignements sur ses occupations professionnelles ou commerciales restent assez flous. En revanche, sa proximité avec Maurice Rouvier lui permet d’approcher Gambetta en 1868. C’est le début d’une longue et profonde collaboration qui amènera Gambetta à prendre Étienne sous son aile et à le propulser député d’Oran, utilisant ainsi le lieu de naissance de son collaborateur comme un argument de campagne dans la plus pure tradition opportuniste.

plus ou moins de succès après y avoir rencontré Maurice Rouvier (10) [photo]. Après avoir travaillé deux ans dans la firme Zafiropoulo & Zarifi, Étienne décide de la quitter afin de créer sa propre société. Mais celle-ci ne semble pas apporter les dividendes escomptés. À partir de là, les renseignements sur ses occupations professionnelles ou commerciales restent assez flous. En revanche, sa proximité avec Maurice Rouvier lui permet d’approcher Gambetta en 1868. C’est le début d’une longue et profonde collaboration qui amènera Gambetta à prendre Étienne sous son aile et à le propulser député d’Oran, utilisant ainsi le lieu de naissance de son collaborateur comme un argument de campagne dans la plus pure tradition opportuniste.

C. L’insertion dans le gambettisme

C’est Gambetta (11) [photo] qui a initié le projet d’expansion coloniale : il s’agissait pour lui «de ne pas tourner en rond» et de ne plus parler des provinces perdues après 1871. Conçu, à partir de 1878, comme un projet global de politique européenne, l’expansion coloniale est avant tout un dérivatif. Gambetta y voit un moyen de regagner en prestige ce que la France a perdu avec l’Alsace et la Lorraine. Pendant son «grand ministère» (novembre 1881-janvier 1882), il prend d’importantes mesures concernant l’outre-mer. Le service des Colonies est dissocié de la Marine pour être rattaché au ministère du Commerce, détenu alors par Rouvier (12).

rond» et de ne plus parler des provinces perdues après 1871. Conçu, à partir de 1878, comme un projet global de politique européenne, l’expansion coloniale est avant tout un dérivatif. Gambetta y voit un moyen de regagner en prestige ce que la France a perdu avec l’Alsace et la Lorraine. Pendant son «grand ministère» (novembre 1881-janvier 1882), il prend d’importantes mesures concernant l’outre-mer. Le service des Colonies est dissocié de la Marine pour être rattaché au ministère du Commerce, détenu alors par Rouvier (12).

Étienne s’initie à la politique à partir de 1867 quand il fait le choix de soutenir la candidature de Gambetta à Marseille ; il a Rouvier pour parrain. Lors de sa première rencontre avec Gambetta en 1868, Étienne tombe sous le charme de celui qui «n’était pas comme tant d’autres que la politique attire, dominé par des impatiences personnelles» (13). Il se propose l’année suivante de l’aider à faire sa campagne à Marseille. Rouvier et Étienne, désormais propagandistes attitrés de Gambetta, s’appuient sur le journal Le Peuple dirigé par Gustave Naquet. La campagne du journal est énergique et assure à Étienne l’amitié de Gambetta (14). Le 6 juin 1869, Gambetta remporte une victoire écrasante pour le parti républicain face au candidat officiel, Ferdinand de Lesseps. Après le 4 septembre 1870, Gambetta rallie à lui des jeunes talents et les aide à entrer à la Chambre des députés. Lors des législatives de juillet 1871, Gambetta est réélu triomphalement tandis que Rouvier entre pour la première fois au Palais-Bourbon. Étienne reste à Marseille en tant que «correspondant permanent» du parti républicain.

Durant les dix années suivantes, Étienne toujours dans le sillage de Rouvier et Gambetta attend son heure, apprenant à poser des jalons pour se faire élire à l’Assemblée nationale. À partir de 1875, il devient successivement le secrétaire personnel de Gambetta, puis intègre la franc-maçonnerie en 1876 et enfin est nommé en 1878 agent commercial du réseau de chemin de fer national par l’entremise de Gambetta. En janvier 1881, il est appelé au conseil d’administration du réseau ferré de l’État.

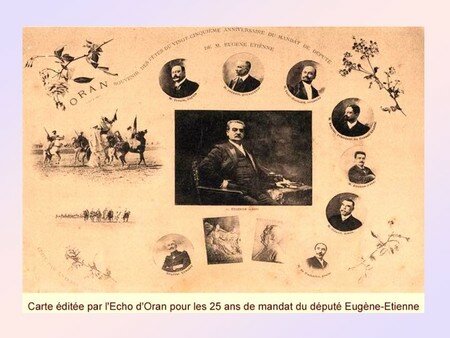

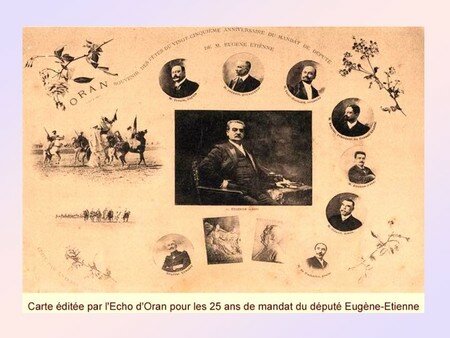

Enfin sur les conseils de Gambetta toujours, il se présente à l’élection d’un des deux sièges parlementaires d’Oran sous l’étiquette Union républicaine. Candidat officiel de Gambetta, il est soutenu localement par le républicain Jean Bézy, directeur du Petit Fanal et le président du Consistoire israélite Kanoui. Son manifeste électoral est publié dans le journal algérien L’Écho d’Oran le 11 août 1881 :

- «De nombreux amis m’ont fait l’honneur de m’encourager à poser ma candidature dans ce pays où je suis né et dont j’ai toujours pris la défense, chaque fois que l’occasion s’en est présentée […]. Si mon dévouement au parti républicain et mon désir d’être utile à notre belle colonie vous paraissent constituer des titres suffisants à votre confiance, je serais heureux et fier de défendre, comme député, nos intérêts politiques et commerciaux» (15). Le choix d’Oran est lui-même un choix opportuniste. Certes, Étienne n’y est pas retourné depuis sa naissance bien qu’il conserve des attaches familiales avec l’Algérie ; mais la décision de Gambetta de demander à Étienne de se présenter dans sa province natale est judicieuse. Il est élu député de la 1ère circonscription d’Oran le 21 août 1881. Il a trente-sept ans. Son mandat législatif lui sera renouvelé pendant plus de quarante ans, le plus souvent sans que personne ne lui soit opposé. Le début du parcours politique d’Étienne, parcours rapide s’il en est, tient pour beaucoup aux profonds changements que la France connaît entre 1870 et 1880. Les Français deviennent républicains. Ce sont donc des «hommes nouveaux», et souvent assez jeunes, qui arrivent au pouvoir. Rouvier et Étienne en sont quelques exemples.

C. Les effets du Ralliement

Battu avec la liste monarchiste du Cher aux élections du 4 octobre 1885 dans une très forte proportion (la liste n’avait réuni que 37 778 voix sur 82 639 votants), le prince d’Arenberg ne peut guère compter être réélu à moins de changer lui-même de camp politique. S’il admire Gambetta pour son projet colonial, il ne peut pas moralement accepter un homme et un gouvernement qui combat les catholiques. C’est finalement l’évolution du pape Léon XIII (1878-1903) [illustration] qui va permettre à d’Arenberg de se reconnaître complètement comme gambettiste. Dès le début de son pontificat, Léon XIII, conscient que la France a besoin d’un «gouvernement solide quel qu’il fût» décide de donner une nouvelle orientation à la politique vaticane. Il multiplie donc les efforts pour amener une détente avec le gouvernement républicain, teste habilement les réactions des uns et des autres lors du toast d’Alger en novembre 1890 (16), échange une correspondance avec le président Jules Grévy en 1883. En 1884, l’encyclique Nobilissima Gallorum Gens recommande au clergé et aux fidèles français d’éviter toute attitude d’opposition systématique à l’égard de la République tout en maintenant avec énergie les droits de l’Église. Pour les royalistes, la cause est entendue. Paraphrasant le pape, Lyautey écrit à son ami Antoine de Margerie : «Puisque la cause royaliste paraît perdue en France pour longtemps, il faut que les hommes vraiment religieux ne s’y attachent pas et cherchent le bien en dehors» (17). La politique de ralliement donne une nouvelle chance en politique au prince d’Arenberg. Toujours monarchiste mais «rallié», il se fait élire au premier tour de scrutin le 22 septembre 1889 par 9 790 voix contre 8 439 à Eugène Buisson candidat républicain.

comme gambettiste. Dès le début de son pontificat, Léon XIII, conscient que la France a besoin d’un «gouvernement solide quel qu’il fût» décide de donner une nouvelle orientation à la politique vaticane. Il multiplie donc les efforts pour amener une détente avec le gouvernement républicain, teste habilement les réactions des uns et des autres lors du toast d’Alger en novembre 1890 (16), échange une correspondance avec le président Jules Grévy en 1883. En 1884, l’encyclique Nobilissima Gallorum Gens recommande au clergé et aux fidèles français d’éviter toute attitude d’opposition systématique à l’égard de la République tout en maintenant avec énergie les droits de l’Église. Pour les royalistes, la cause est entendue. Paraphrasant le pape, Lyautey écrit à son ami Antoine de Margerie : «Puisque la cause royaliste paraît perdue en France pour longtemps, il faut que les hommes vraiment religieux ne s’y attachent pas et cherchent le bien en dehors» (17). La politique de ralliement donne une nouvelle chance en politique au prince d’Arenberg. Toujours monarchiste mais «rallié», il se fait élire au premier tour de scrutin le 22 septembre 1889 par 9 790 voix contre 8 439 à Eugène Buisson candidat républicain.

2. La rencontre des fondateurs du parti colonial

Les parcours des deux hommes finissent par converger au tournant des années 1890.

A. «L’opportuniste et le rallié»

«Plus soucieux de résultats pratiques qu’esclave d’une doctrine, il s’appliquait pour chaque nouveau problème à séparer ce qui pouvait être accompli de l’irréalisable. Ce programme, raillé volontiers, quitte à s’en inspirer, était désigné sous le vocable ’’d’opportunisme’’» (18) : pragmatique en toute chose, convaincu que l’action permet de tout envisager, Étienne s’arrête devant peu d’obstacles. Sa principale qualité est d’avoir de l’entregent. Mais il est également capable et très actif. À l’Assemblée, il se spécialise sur les questions des chemins de fer, puis sur celle du budget. On lui confie le rapport général du budget de l’Algérie. Il en retire un crédit tel qu’il est d’abord nommé secrétaire de la Chambre puis élu. Étienne aborde les questions coloniales mais aussi vers les questions de développement lorsqu’elles touchent celle du chemin de fer. En témoignent ses rapports à l’Assemblée nationale dans les années 1880 (rapport sur le chemin de fer en 1882, rapport général du budget de l’Algérie en 1883 puis en 1885, rapport sur le barrage de l’oued Fergoug en 1884, rapport sur le remboursement de l’exercice 1884). L’échec de Ferry interfère peu dans la réélection d’Étienne à Oran. On a beau lui reprocher publiquement son adhésion à l’expansion coloniale, il est triomphalement réélu aux législatives de décembre 1885 par 10 566 voix sur 11 915 votants (19). Il est alors difficile alors de ne pas percevoir cette réélection comme un encouragement. Étienne ne cesse dès lors d’élargir le prisme, s’intéressant à la colonisation de l’Afrique, puis à celle de l’Indochine.

(source)

En juin 1887, il entre au gouvernement de son ami Rouvier comme sous-secrétaire d’État à la Marine et aux Colonies. Il ne conserve pas ce poste longtemps, le gouvernement étant renversé en décembre. Ce premier poste est déterminant. Il y élabore en effet une pensée cohérente établissant un lien entre sa vision gambettiste, son mandat de député oranais et son passé d’inspecteur des chemins de fer : celle d’un ensemble géographique reliant le Soudan français et l’Afrique du Nord (20). Il ne lui reste qu’à la mettre en œuvre. Il y consacre le reste de sa vie avec une fougue et une passion sans faille. Il inaugure également une tactique : véritable intercesseur entre les explorateurs et la Chambre, il devient le protecteur discret mais fidèle, de très nombreux officiers coloniaux. Après avoir contribué au développement de la carrière de certains «soudanais» (21), Étienne se tourne vers une fraction plus progressiste d’officiers, ceux qui «montrent leur force pour ne pas avoir à s’en servir» (22). Opportuniste jusqu’au bout, il veut surtout réaliser son rêve d’empire africain et le projet des «Soudanais» reste trop incertain tant ils ont pris l’habitude de ne pas tenir compte de Paris. Étienne veut des officiers obéissants, respectueux des règles dictées par Paris, même si à certaines occasions, il prend lui-même des libertés avec les règlements parlementaires.

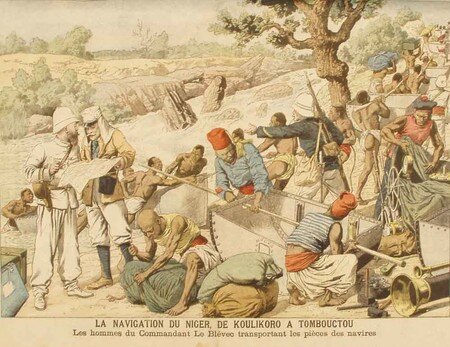

La politique de ralliement donne une nouvelle chance en politique au prince d’Arenberg. Il adopte une vision gambettiste en prônant la fin de la période de recueillement et l’ouverture vers la colonisation. Ses interventions à la Chambre indiquent clairement son attirance pour les questions coloniales, l’Afrique en particulier. En 1891, il y intervient sur des questions diverses : l’Afrique, la liberté de navigation sur le Niger ou sur l’arrangement conclu avec le roi du Dahomey, Glé-Glé. En 1892, il s’insurge contre l’agression de missionnaires en Ouganda, puis en 1893 il s’exprime sur la question des indemnités dues par le gouvernement anglais à des Français établis en Ouganda. En tant que député, d’Arenberg peut ainsi exprimer ce qui caractérise bon nombre des fondateurs du parti colonial : à la fois un souci du prestige de la France, le refus de la politique du recueillement qui avait suivi la défaite de 1871 et enfin une profonde anglophobie qui prend corps au moment de la «course au clocher».

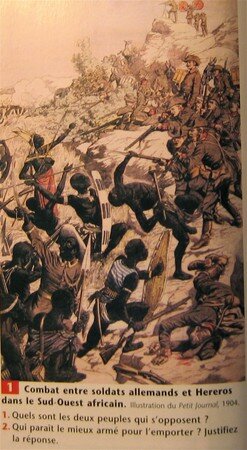

Le Petit Journal Illustré, 3 septembre 1905

Cependant, la politique de prestige n’est pas tout ; en fait, au-delà d’Étienne et d’Arenberg eux-mêmes, il existe au cours de la seconde moitié du XIXe siècle tout un ensemble d’idées ou de réseaux que l’on retrouve ensuite au sein du lobby colonial. Le poids de ces précédents est important à noter car il infirme l’idée que le groupe colonial ne soit qu’un instrument économique. Outre les préoccupations gambettistes, d’autres motivations existaient.

B. Utopies et réseaux

Les innovations et les utopies du XIXe siècle forment un ensemble de lignes de forces qui structurent la pensée de bon nombre de membres du lobby colonial. Certaines sont fondamentales, au sens premier du terme. Les sociétés de géographie ont été déterminantes dans la découverte des territoires africains et asiatiques. On ne saurait comprendre la passion d’Arenberg pour l’Afrique sans tenir compte de la société de géographie du Cher ; née en 1875, cette société de géographie provinciale est la troisième créée en France (23). Comme la plupart des sociétés de géographie de province, elle est constituée par des passionnés (24). Il n’y a guère l’idée de créer un groupe de pression. Ces «cercles d’affinité» permettent néanmoins de créer des lieux de sociabilité.

Le réseau constitué par d’Arenberg est tout naturellement structuré autour d’un groupe familial. Par son mariage, Auguste d’Arenberg est associé aux Greffulhe, mais il est également proche des Vogüé (25). Ces derniers sont en effet installés depuis 1842 au château de la Verrerie à quelques kilomètres de Menetou-Salon et deviennent d’ailleurs des intimes (26). Ces familles ont toutes en commun des origines nobles et un souci de continuer à exister dans un monde nouveau. Ils investissent le monde de la diplomatie, de l’écriture et les couloirs de l’Assemblée nationale. Au sein de la Société de géographie du Cher, ils rêvent ensemble à un autre monde, l’Afrique, au point de devenir les fondateurs du Comité de l’Afrique française.

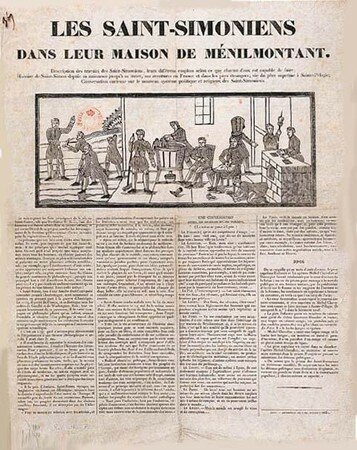

La franc-maçonnerie conserve à la fin du XIXe un rôle politique, sinon intellectuel, important. Autant on ne peut soupçonner d’Arenberg, récemment «rallié» d’être un franc-maçon, autant cela ne fait pas de doutes pour Étienne ; il entre en franc-maçonnerie comme on entre en religion, mais aussi sans doute par pur pragmatisme et opportunisme politique en 1876 c’est-à-dire juste après avoir été le secrétaire particulier de Gambetta. Le 7 novembre 1876, il se trouve dans la loge «Le Phare de la Renaissance» ; le 28 mars 1881, il devient «compagnon» et «maître» et intègre la loge parisienne «Union et Persévérance». En 1899, il change encore tout en restant parisien. Enfin, en 1902, Étienne s’introduit dans la loge «Union de Tlemcen» en Algérie où il reste jusqu’à sa mort (27). Que lui apporte la franc-maçonnerie alors ? C’est avant tout un lieu de réflexion mais aussi un réseau d’influence puissant dans lequel d’autres questionnements peuvent surgir. Parmi celles-ci : le saint-simonisme.

Née vers 1825, cette utopie prophétisait la venue d’un âge d’or grâce à la technique industrielle. Opérant une synthèse des deux idéologies du XIXe siècle – libéralisme et socialisme - le saint-simonisme pensait pouvoir améliorer la condition ouvrière. Rien ne permet d’assurer que les deux fondateurs du groupe colonial aient partagé ce rêve. Mais le monde du rail était imprégné de l’esprit saint-simonien. Le premier chemin de fer français avait été construit et financé par des disciples de Saint-Simon. Le réseau Paris-Lyon-Méditerranée en portait l’empreinte. Étienne, en tant qu’administrateur des chemins de fer, n’y fut probablement pas insensible. Il fut émerveillé surtout des possibilités de développement qu’on lui prêtait alors. Quant à d’Arenberg, depuis son voyage en Égypte en 1863, il est fasciné par l’exploit de Lesseps (28) ; outre l’intérêt des Vogüé pour l’Orient, le prince d’Arenberg avait lui aussi une raison de s’y intéresser, durablement (29).

Enfin, la découverte de territoires nouveaux porte indéniablement au rêve et à l’aventure, fut-elle réalisée par d’autres. D’Arenberg, fils d’un pair de France, a reçu en héritage la conviction qu’il fallait être patriote ; donner son sang ou son argent pour la gloire de la France allait de soi. Quant à Étienne, il conserve le souvenir d’un rêve inassouvi : celui d’entrer à Saint-Cyr, et il compense, sa vie durant, par des relations suivies et régulières avec les officiers supérieurs (30).

La reconnaissance d’Etienne comme le «chef des coloniaux» tient pour une grande part à la sollicitude dont il entoura les officiers (31) ; le général Gouraud par exemple écrit le 5 mai 1911 : «Monsieur Terrier m’écrit que c’est vous qui avez fait décider la nomination du général Lyautey. J’en étais sûr mais cela m’a fait plaisir de le lire !» Puis, à nouveau, le 9 novembre 1911 : «Comment vous remercier de votre bienveillante intervention auprès du ministre de la Guerre. Jusqu’au bout vous aurez donc conduit ma carrière» (32). Étienne ne s’intéresse pas seulement à quelques individus jugés prometteurs. Il adopte très vite une réelle attitude de soutien aux militaires comme le montre, entre autres, ce projet de création d’une loterie en faveur de la Société de secours aux militaires coloniaux en mars 1902. La genèse du parti colonial s’inscrit donc au cœur d’un faisceau d’arguments qui ne mettent pas nécessairement en avant les questions économiques. C’est une question de géographie africaine, celle de la «perpendiculaire», qui est déterminante dans l’évolution des deux hommes.

C. La naissance du Comité de l’Afrique française

À l’origine, c’est l’Afrique qui intéressa les milieux coloniaux car politiquement elle représentait un enjeu entre les nations européennes. Le «scramble for Africa» (33) consista en une course géographique de reconnaissance de frontières. Le Comité de l’Afrique française naît le 24 novembre 1890 à Paris sous les auspices discrets d’Étienne avec les «subsides de quelques grands seigneurs, comme le prince d’Arenberg ou le vicomte Melchior de Vogüé» (34). Il compte alors 29 membres dont 10 parlementaires, 7 officiers, 5 professeurs, écrivains ou savants (35). Le président est le prince d’Arenberg jusqu’en 1912, Eugène Melchior de Vogüé le vice-président.

La fondation de ce Comité est une réponse au partage de l’Afrique orientale entre les Anglais et les Allemands (accord du 1er juillet 1890). Dans l’esprit de ses fondateurs, il s’agit de ne pas se laisser distancer par les autres Européens et de se créer un empire colonial susceptible de rivaliser avec les conquêtes allemandes et britanniques. Mais il est aussi une réaction, voire une protestation des milieux coloniaux français au traité franco-britannique du 4 août 1890 qui avait réglé le différend franco-anglais sur le Niger (36). Pour bon nombre de coloniaux, le lac Tchad devait être un lac français, et cet avis était partagé par des explorateurs et le sous-secrétaire d’État aux colonies, Étienne (37). «Eugène Étienne parla à la Chambre le 10 mai 1890, pour définir la frontière de l’Afrique française. Il proposa d’abaisser une perpendiculaire qui, partant de la limite de la Tunisie, passant par le Tchad, vienne aboutir au Congo» (38).

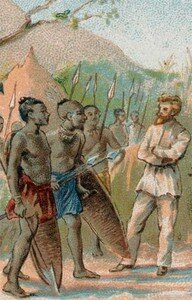

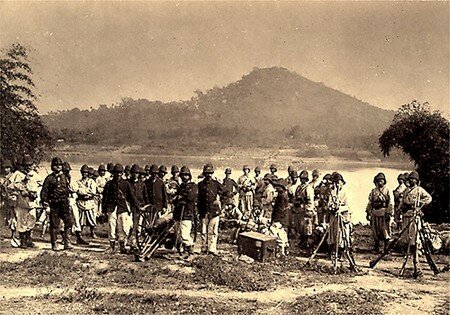

Ses préoccupations trouvent écho dans la société civile avec Hyppolite Percher et Paul Crampel [photo ci-dessous]. Percher (1857-1895) était journaliste au Journal des Débats et publiciste pour l’agence Dalziel. Sa rencontre avec Crampel, dont il devient l’ami, le transforme en ardent défenseur du mouvement colonial ; celui-ci (1864-1891) avait été le secrétaire puis l’élève de Savorgnan de Brazza ; il s’était fait connaître par des  explorations chez les Pahouins ou les Mfangs du Nord-Congo. Vers 1890, il se prend à rêver d’une Afrique française, allant de la Méditerranée au Golfe de Guinée en passant par le lac Tchad, la difficulté étant de rallier le lac encore mystérieux : le «plan Crampel» enthousiasme Étienne car il rejoint ses propres rêves, et la mission est mise sur pied sous l’égide de ce dernier.

explorations chez les Pahouins ou les Mfangs du Nord-Congo. Vers 1890, il se prend à rêver d’une Afrique française, allant de la Méditerranée au Golfe de Guinée en passant par le lac Tchad, la difficulté étant de rallier le lac encore mystérieux : le «plan Crampel» enthousiasme Étienne car il rejoint ses propres rêves, et la mission est mise sur pied sous l’égide de ce dernier.

«Lorsque Percher apprit l’existence du traité anglo-allemand du 1er juillet 1890, il redouta que Crampel ne fût devancé pas des missions anglaises ou allemandes. Il proposa à Étienne le 10 juillet, d’envoyer une deuxième mission au Tchad et ajouta : "Ne pourrait-on créer en France un comité absolument désintéressé qui, par souscription, organiserait des expéditions semblables dont la France bénéficierait ?" Étienne l’encouragea dans cette voie. D’Arenberg, sollicité par Percher, accepta "dans la limite de ses forces" de se consacrer à cette tâche et de présider un "comité d’études" des questions africaines. Percher avait réussi : il venait d’inventer ce qui devient quelques mois plus tard le Comité de l’Afrique française, dont d’Arenberg assura que Percher fut aussi en tant que secrétaire général "le véritable organisateur"» (39).

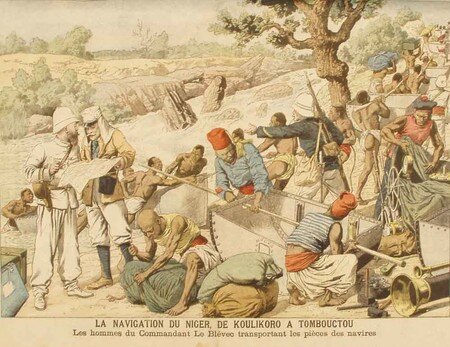

En attendant, pour soutenir le plan Crampel, Étienne envoie en Afrique l’explorateur Louis-Parfait Monteil (1855-1925) qui avait dressé auparavant la carte des possessions françaises et du Soudan ; il lui demande de remonter le cours du Niger, d’atteindre le lac Tchad, de reconnaître le tracé de la ligne Say-Barraoua en essayant aussi de faire signer des traités de protectorat aux souverains qu’il rencontrerait.

(1855-1925) qui avait dressé auparavant la carte des possessions françaises et du Soudan ; il lui demande de remonter le cours du Niger, d’atteindre le lac Tchad, de reconnaître le tracé de la ligne Say-Barraoua en essayant aussi de faire signer des traités de protectorat aux souverains qu’il rencontrerait.

Une alliance entre les milieux politiques et la presse s’organise alors en France, dont le but est de promouvoir la colonisation ; le moyen choisi est celui de la propagande (40). Percher devient l’âme du Comité de l’Afrique française, le principal rédacteur des articles jusqu’à sa mort en 1895. Le décès tragique de Crampel (41) avive le désir de le venger et renforce les membres du Comité de l’Afrique française dans leur volonté de promouvoir les expéditions. Les missions Dybowski, Maistre et Gentil s’inscrivent dans la continuité de celle de Crampel. Percher publie en 1891 le récit de l’expédition Crampel dans À la conquête du Tchad et sous le pseudonyme d’Harry Alis multiplie les publications à destination des plus jeunes. Entre 1890 et 1892, une évolution sémantique a vu le jour : il n’est plus guère question d’explorations ; comme l’indique le titre du livre de Percher, il s’agit désormais de «conquête». Le travail de propagande de Percher a achevé une évolution amorcée quelques années plus tôt. Quant à l’Asie, les membres du Comité de l’Afrique française y pensent peu, sauf peut-être Étienne qui a une vision plus globale du fait colonial. Mais elle est, en réalité, très peu évoquée dans les débats en comparaison de l’Afrique. Le groupe colonial de la Chambre est le prolongement politique du Comité de l’Afrique française.

3. La genèse du parti colonial

Puisque le Comité de l’Afrique française remplit le rôle d’organe de propagande des tenants du développement colonial, pourquoi est-il apparu nécessaire de passer du Comité de l’Afrique française au «parti» colonial ? Étienne perçoit nettement tout l’avantage politique qu’il pourrait obtenir d’un discours de propagande axé sur l’économie, mais il a aussi besoin d’un instrument de pouvoir.

A. À la croisée des chemins : les sociétés concessionnaires, entre la politique et l’économie.

Des deux fondateurs du Comité de l’Afrique française, Eugène Étienne est sans doute le plus sensible aux questions économiques. Au croisement des positions de Gambetta et de Ferry, Étienne utilise l’économie certes comme un argument (42), mais surtout comme un moyen. La fin restant toujours la colonisation. Pour Étienne, l’économie est le second volet de la conquête. Ce schéma est au cœur de tous ses discours, de toute sa pensée coloniale. Son expérience des compagnies à charte illustre ce propos.

certes comme un argument (42), mais surtout comme un moyen. La fin restant toujours la colonisation. Pour Étienne, l’économie est le second volet de la conquête. Ce schéma est au cœur de tous ses discours, de toute sa pensée coloniale. Son expérience des compagnies à charte illustre ce propos.

Les sociétés concessionnaires furent conçues comme une imitation du modèle anglais des chartered companies qui avaient connu le succès (43) en Afrique (44). À partir de 1890, Étienne se convainc que seules de grandes sociétés coloniales à charte sont en mesure de réunir suffisamment de capitaux pour se développer dans les colonies d’Afrique. Les compagnies à charte ont pour but de pallier la déficience de l’État français qui refuse d’investir dans les colonies (45). Après avoir formé en juillet 1890, une commission de quatorze membres sous la direction de Jules Roche (46), Étienne soumet un projet de loi pour la création des sociétés coloniales à charte. Mais lors de la séance du 20 mai 1891 à l’Assemblée, Ferry souligna que les sociétés coloniales par charte étaient pourvues de droit régalien. Ainsi, elles n’étaient en rien comparables avec des concessions territoriales accordées par décret. Pour créer ces «compagnies de colonisation», il était nécessaire d’obtenir l’aval du Parlement. Or, Eugène Étienne voulait aboutir rapidement, apparemment pressé par les groupes de commerce. La création de société coloniale par décret lui était nécessaire. Une intense propagande fut mise en place par le biais du Bulletin du Comité de l’Afrique française, mais les délibérations traînèrent. Elles n’avaient toujours pas abouti quand Étienne dû quitter le sous-secrétariat d’État en mars 1892. Son successeur, Émile Jamais, enterra le projet (47).

En quoi ce projet des compagnies de colonisation à charte modifient celui d’Étienne ? Il vient de comprendre qu’il trouverait des alliés dans le monde des affaires. Quant aux principales maisons de commerce, elles découvrent qu’elles disposent d’un «homme d’action […], méridional, cordial et persuasif, mais volontaire, orateur direct, il ne cesse de mener l’action coloniale sur le plan du Parlement et de l’opinion, intervenant sans cesse par la parole et par la plume» (48).

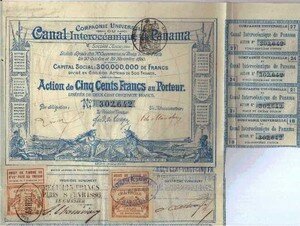

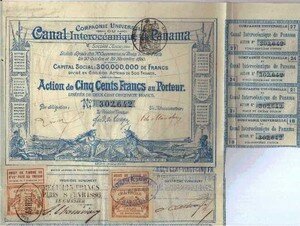

Le développement des questions économiques au moment de la création du parti colonial ne relève pas du hasard. L’association des hommes politiques et des hommes d’affaires va dès lors devenir une caractéristique du «parti colonial», mais cette évolution sera lente, jamais totalement aboutie et sans doute ralentie à l’origine par les scandales qui secouent la France en 1892. L’opinion publique, en effet, découvre à quel point la France parlementaire pratique l’amalgame entre politique et économie. Les scandales (affaire Wilson, affaire de Panama) montrent l’ampleur des pratiques de concussion au sein de l’Assemblée nationale ou autour d’elle. Or, comme le fait remarquer Jean Bouvier à propos de Panama, «ce magnifique scandale était un signe de vitalité, non de décomposition […]. [C’est] la belle époque de l’industrialisme, du suffrage universel et de la promotion des ’’couches nouvelles’’. Le scandale n’a été qu’un accident bénin» (49). L’histoire de Panama ou celle des sociétés concessionnaires défendues par Étienne, révèlent aussi que le Parlement est devenu le vrai lieu du pouvoir. Dès lors, constituer un groupe de pression au Parlement est plus utile qu’un poste de sous-secrétaire d’État.

ralentie à l’origine par les scandales qui secouent la France en 1892. L’opinion publique, en effet, découvre à quel point la France parlementaire pratique l’amalgame entre politique et économie. Les scandales (affaire Wilson, affaire de Panama) montrent l’ampleur des pratiques de concussion au sein de l’Assemblée nationale ou autour d’elle. Or, comme le fait remarquer Jean Bouvier à propos de Panama, «ce magnifique scandale était un signe de vitalité, non de décomposition […]. [C’est] la belle époque de l’industrialisme, du suffrage universel et de la promotion des ’’couches nouvelles’’. Le scandale n’a été qu’un accident bénin» (49). L’histoire de Panama ou celle des sociétés concessionnaires défendues par Étienne, révèlent aussi que le Parlement est devenu le vrai lieu du pouvoir. Dès lors, constituer un groupe de pression au Parlement est plus utile qu’un poste de sous-secrétaire d’État.

B. Le «parti colonial» comme substitut du sous-secrétariat d’État aux Colonies ?

Étienne crée le Groupe colonial après avoir perdu le sous-secrétariat d’État aux Colonies au début de l’année 1892 (50). En fait, il s’agit pour lui de reconstituer un instrument de pouvoir au Parlement. Depuis longtemps, il souhaitait la création d’un ministère des Colonies car, à son avis, le sous-secrétariat d’État aux Colonies restait bien trop dans la dépendance de ses ministères de tutelle. Or le conseil des ministres du 12 mars 1889 avait renoncé, pour des raisons budgétaires, à la transformation du corps colonial en ministère indépendant. Le sous-secrétariat d’État dépendait du ministère du Commerce, ce qui déplaisait à Étienne ; il avait donc pris l’habitude d’agir comme un ministre et cela finit par déranger son ministre de tutelle Roche. Sollicité pour renouveler son portefeuille à la chute du ministère Freycinet, ce dernier déclara ne plus vouloir «assumer la responsabilité nominale des actes d’un sous-secrétaire d’État trop indépendant» (51). Étienne fut donc obligé de se retirer.

Dans les couloirs du Palais-Bourbon, la rumeur sur son manque de respect de la légalité républicaine s’amplifie également. La critique devient officielle lors des sessions sénatoriales de mai et juin 1892, quand le sénateur Ludovic Trarieux (52) se fait le porte-parole du procès contre les méthodes d’Étienne. On lui reproche d’avoir fait du sous-secrétariat d’État «un ministère de fait sans être un Ministère de droit» (53). Sa contestation porte sur la constitutionnalité des décrets qui avaient conduit à l’autonomie de l’administration coloniale (54) car il ne tient pas le sous-secrétaire d’État pour responsable devant le Parlement. La réponse  du président du Conseil, Émile Loubet [photo], ne laisse planer aucun doute, en définitive : «Eh bien ! En fait, les sous-secrétaires d’État aux Colonies ont eu une situation particulière à laquelle correspondait une responsabilité parlementaire, une responsabilité de fait, je le répète, et j’ajoute, pour un moment, illégale, si vous le voulez» (55). Avec de telles suspicions, il était difficile pour Loubet de renouveler Étienne à son poste.

du président du Conseil, Émile Loubet [photo], ne laisse planer aucun doute, en définitive : «Eh bien ! En fait, les sous-secrétaires d’État aux Colonies ont eu une situation particulière à laquelle correspondait une responsabilité parlementaire, une responsabilité de fait, je le répète, et j’ajoute, pour un moment, illégale, si vous le voulez» (55). Avec de telles suspicions, il était difficile pour Loubet de renouveler Étienne à son poste.

La création du «parti colonial» est donc une mesure d’Étienne pour récupérer le pouvoir sur les questions coloniales, avec la prise de conscience du déplacement des décisions des cabinets vers le Parlement. En député roué, rompu aux us et coutumes parlementaires, il y consacre toute son année 1892. Outre le «parti colonial» créé le 9 juin 1892 (56), il se fait élire vice-président de la Chambre en octobre, reprend sa place à la commission du budget et entre à la commission de l’armée durant cette même année, tous postes indispensables pour avoir une vision d’ensemble sur les questions coloniales.

À sa naissance, le «parti colonial» se compose du président Étienne (député d’Oran), des vice-présidents d’Arenberg (député du Cher) et de l’amiral Vallon (député du Sénégal) ; les secrétaires sont Alfred Martineau (député de la Seine) et Marcel Saint-Germain (57) (député d’Oran) ; le questeur est Le Roy (député de la Réunion). En intégrant au bureau des personnes attachées au développement outre-mer autre que l’Afrique, la «Réunion parlementaire de politique extérieure et parlementaire» (58) montre sa volonté d’ouverture et d’élargissement. Parmi les décisions prises, il est décidé de «s’occuper des questions de politique étrangère et des questions coloniales, prises tant isolément que dans les rapports qu’elles peuvent voir entre elles» (59). En juin 1892, le «parti colonial» compte quarante-deux députés. Le groupe se développe immédiatement de manière exponentielle. En juillet 1892, ils sont déjà 91 députés, 120 en 1893, 200 en 1902 (60). Symbole d’une oeuvre incontestable, celui qu’on appelle bientôt le «pape des coloniaux» ou «Notre-Dame-des-Coloniaux» (61), le «fondateur respecté, le chef aimé du parti colonial» (62), entreprend alors d’élargir le spectre de la colonisation. La création du lobby colonial implique naturellement un changement d’échelle et d’objectifs : il s’agit d’envisager le fait colonial dans sa globalité mais aussi de renforcer le «parti colonial» en tant que groupe de pression. À ce moment-là seulement, les questions économiques apparaissent avec, clairement, une finalité mercantile.

C. Les liens avec les milieux d’affaires (63)

Étienne et d’Arenberg sont-ils eux-mêmes les hommes d’affaires qu’on s’est plu à dépeindre ? Il est, en réalité, difficile de répondre clairement à ces questions tant on aborde, en particulier en France, un sujet tabou. Définir la qualité d’homme d’affaire passerait, dans un pays anglo-saxon, par la recherche de son «poids» financier. Mais en France, ceci reste toujours de l’ordre du secret. On a voulu voir dans Eugène Étienne ou Auguste d’Arenberg des «hommes d’affaires» au motif qu’ils détenaient des jetons de présence de grandes sociétés. Mais en fait, on ne sait pas de combien ils en disposaient ni ce qu’ils reçurent exactement desdites sociétés. Étienne, en homme politique de son temps, côtoie d’authentiques hommes d’affaires et, à l’occasion, prend des participations à leurs affaires. Cela n’en fait pas un «homme d’affaire». Son passé dans une société d’import-export à Marseille, ses relations étroites avec Rouvier ou d’autres hommes d’affaires marseillais, pas davantage. D’Arenberg, de son côté, ne manque pas d’argent. Il exploite de vastes terres agricoles en un temps où l’agriculture rapporte encore. Il est qualifié à juste titre par l’un de ses biographes de «député-châtelain». Ce sont surtout des hommes politiques qui saisissent les occasions que leur offre leur position.

L’image du politicien corrompu vient de la réalité d’une époque «d’affairisme» où de nombreux députés furent impliqués dans des scandales financiers. Mais elle provient aussi et surtout des attaques des adversaires du fait colonial ou du militarisme grandissant de la France d’avant guerre. En tant que ministre de la Guerre en 1913, Étienne eut à soutenir une attaque contre le projet de loi dit des trois ans. Celle-ci se transforme en diatribe sur sa supposée fortune ; l’un de ses biographes précise que «c’est un fait qu’Étienne fréquentait le monde des affaires, mais la légende tenace qui fit de lui l’un des valets de la haute finance ne repose sur aucun élément positif» et de conclure qu’il laissa au moment de sa succession «aucun immeuble, nul territoire dans les colonies proches ou lointaines, nul arpent de terre dans la métropole, seulement quelques actions d’une exploitation parisienne et quelque argent en banque» (64).

Au sein de la Chambre, la collusion entre les personnalités du monde des affaires et celles du monde politique est réelle. Elle en est même une des caractéristiques. Étienne et Arenberg sont, en réalité, de parfaites incarnations de «l’homo politicus» du début du XXe siècle. C’est seulement après la création du parti colonial par Étienne et d’Arenberg que certains hommes d’affaires rejoignent le «parti colonial» comme en témoignent les listes des différents bureaux du Groupe colonial ; mais ce ralliement est loin d’être aussi évident que ce qui a été affirmé. Le rapprochement est progressif, lent comme en témoigne l’analyse des bureaux du groupe colonial.

Lors de l’élection du bureau de 1893, Jules Charles-Roux (65) [photo], député républicain des Bouches-du-Rhône est élu vice-président (66) ; en tant que député, il se fait le porte-parole des intérêts commerciaux des ports méditerranéens essentiellement. Parmi les secrétaires, on trouve l’inamovible Saint-Germain, député d’Oran, le député conservateur Robert de Tréveneuc (1860-1940) issu du milieu militaire ; le député républicain Albin Rozet (1852-1915), diplomate de formation qui se montre particulièrement protectionniste et favorable à la politique de Méline ; le républicain Georges Chaudey (né en 1857) arrive en 1893 en remplacement du ministre Baïhaut, impliqué dans le scandale de Panama. Il prend part à des commissions mais ne participe pas encore aux débats. Le questeur est Paul Rameau, dit Chevrey-Rameau (1836-1914), ancien diplomate, député radical de Seine-et-Oise élu en 1893. Excepté Charles-Roux (qui ne se maintient pas en 1898) le bureau de 1893 ne reflète pas encore une alliance forte entre milieux économiques et milieux politiques. Ce qui domine dans ce bureau sont les membres issus de la diplomatie.

Lors de l’élection du bureau de 1893, Jules Charles-Roux (65) [photo], député républicain des Bouches-du-Rhône est élu vice-président (66) ; en tant que député, il se fait le porte-parole des intérêts commerciaux des ports méditerranéens essentiellement. Parmi les secrétaires, on trouve l’inamovible Saint-Germain, député d’Oran, le député conservateur Robert de Tréveneuc (1860-1940) issu du milieu militaire ; le député républicain Albin Rozet (1852-1915), diplomate de formation qui se montre particulièrement protectionniste et favorable à la politique de Méline ; le républicain Georges Chaudey (né en 1857) arrive en 1893 en remplacement du ministre Baïhaut, impliqué dans le scandale de Panama. Il prend part à des commissions mais ne participe pas encore aux débats. Le questeur est Paul Rameau, dit Chevrey-Rameau (1836-1914), ancien diplomate, député radical de Seine-et-Oise élu en 1893. Excepté Charles-Roux (qui ne se maintient pas en 1898) le bureau de 1893 ne reflète pas encore une alliance forte entre milieux économiques et milieux politiques. Ce qui domine dans ce bureau sont les membres issus de la diplomatie.

Le bureau de 1898 est composé d’Étienne, de D’Arenberg, d’Albin Rozet et de Jean-Louis de Lanessan (67) comme vice-présidents. Les secrétaires sont Gustave Dutailly, Louis Henrique-Duluc, Maurice Ordinaire et Joseph Thierry. Si Dutailly est effacé, en revanche Duluc (1846-1906) est très présent à la Chambre sur les questions coloniales comme l’est le député marseillais Thierry (1857-1918) sur les questions économiques. Ordinaire (1862-1934), discret à la Chambre, n’en est pas moins un gambettiste convaincu et un homme de cabinet favorable à la colonisation.

Le bureau de 1902 est présidé par Étienne. D’Arenberg n’ayant pas été réélu à l’Assemblée, n’y figure plus. Les vice-présidents sont Antoine Guillain (68), député du nord, Gaston Gerville-Réache (69), «radical par principe mais opportuniste par circonstance» (70) député de la Guadeloupe, Jules Siegfried (71) [photo], député de la Seine-Inférieure et Étienne Flandin (1853-1920), député de l’Yonne, qui s’intéresse à tout ce qui touche le bassin méditerranéen et les affaires musulmanes. Les secrétaires sont Charles Chaumet (72), Louis Vigouroux, Albert Lebrun, François Carnot (73). Louis Vigouroux (né en 1866) est un libéral, professeur d’économie politique et industrielle. Albert Lebrun, futur ministre des colonies de 1911 à 1914, est élu député de Meurthe-et-Moselle en 1900. Enfin, François Carnot (1872-1960) est un jeune député prometteur (74) lorsqu’il arrive en 1902 à l’Assemblée.

Jules Siegfried (71) [photo], député de la Seine-Inférieure et Étienne Flandin (1853-1920), député de l’Yonne, qui s’intéresse à tout ce qui touche le bassin méditerranéen et les affaires musulmanes. Les secrétaires sont Charles Chaumet (72), Louis Vigouroux, Albert Lebrun, François Carnot (73). Louis Vigouroux (né en 1866) est un libéral, professeur d’économie politique et industrielle. Albert Lebrun, futur ministre des colonies de 1911 à 1914, est élu député de Meurthe-et-Moselle en 1900. Enfin, François Carnot (1872-1960) est un jeune député prometteur (74) lorsqu’il arrive en 1902 à l’Assemblée.

Conclusion

C’est en 1902, qu’on assiste à la structuration du «parti colonial» autour de quelques très fortes personnalités qui lui donnent une autre orientation. Il est alors un groupe de pression puissant comme en témoigne le choix des vice-présidents et des secrétaires. Mais les questions économiques ne remplacent pas pour autant les questions politiques (75). Il ne faut pas surestimer le poids du fait économique. En dehors de la politique extérieure, ce qui a changé en réalité, c’est le «parti colonial» lui-même. À l’appel d’Étienne, il a été investi par les milieux économiques qui ont vu en lui le «parti» susceptible de faire la synthèse entre tous les comités et réseaux éparpillés aux colonies ou en métropole.

Une analyse fine de la chronologie du «parti colonial» montre que la question financière devient certes de plus en plus importante (76), mais c’est aussi parce que, faute de pouvoir utiliser d’autres arguments, la recherche du profit est de plus en plus souvent invoquée comme la justification de l’expansion coloniale. Car, en dehors d’un milieu très restreint, l’impérialisme d’Étienne ou d’Arenberg ne trouve pas d’écho au sein d’une population française ne souhaitant pas détourner les yeux de la «ligne bleue des Vosges». L’investissement en outre-mer attire moins qu’en Europe.

Globalement, avant 1914, la population française ne s’intéresse pas aux colonies. Il y a peu de candidats au départ, peu d’intérêt pour l’investissement colonial. Invoquer la recherche du profit, tel que le fait Étienne (77), est donc un argument pour susciter l’adhésion des masses. Mais ce ne sont pas les masses qui rejoignent le parti colonial, ce sont quelques hommes d’affaires qui prennent le parti colonial pour ce qu’il est : un groupe de pression motivé et dynamique. Ces hommes d’affaires ne sont d’ailleurs pas ceux de la grande banque. Ce sont des maisons de commerce relativement peu importantes qui espèrent ponctuellement obtenir un marché intéressant. En définitive, l’union des réseaux d’affaires et des réseaux politiques est un mariage fortuit qui paradoxalement est le fruit du désintérêt des Français pour le monde colonial.

Julie d’Andurain, doctorante à Paris IV-Sorbonne

julie.andurain@wanadoo.fr

notes

(1) Herward Sieberg, Eugène Étienne und die französische kolonialpolitik, 1887-1904, Köln, Westdeutscher Verlag, 1968, traduit par Nathalie Bourgeois-Fend en 2006, traduction non publiée et non paginée. À notre connaissance, il n’existe pas d’ouvrage biographique sur le prince d’Arenberg.

(2) Henri Brunschwig, Mythes et réalités de l’impérialisme colonial, Paris, Armand Colin, 1960.

(3) Charles-Robert Ageron, France coloniale ou parti colonial ?, Paris, Armand Colin, 1970.

(4) Christopher Andrew et Alexander Kanya-Forstner, «The French “colonial party”. Its composition, aims and influences, 1885-1914», The Historical Journal, 1971, XIV (1), p. 99-128.

(5) L. Abrams et D .J. Miller, «Who were the French colonialists ? A reassessment of the parti colonial, 1890-1914», The Historical Journal, 1976, vol. XIX, 3, p. 685-725. En réalité, il s’agit d’une étude des comités liés au «parti colonial».

(6)Marc Lagana, Le parti colonial français, Québec, Presses de l’Université de Québec, 1990.

(7) Jean Jolly, Dictionnaire des Parlementaires 1889-1940. Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains, Paris,5e édition, 1880, p. 66. Louis Henrique, Nos contemporains, Galerie coloniale et diplomatique, Paris, Quantin, 1896.

(8) Roland Villot, Eugène Étienne (1844-1921), Oran, Fouque, 1951, p. 21.

(9) William Serman, Les officiers français dans la nation, 1848-1914, Paris, Aubier, 1982. Voir en particulier le chapitre 10 sur le revenu des officiers.

(10) Rouvier est né dans les Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, le 17 avril 1842. Après des études de droit à Marseille, il acquiert très vite une importante situation commerciale dans l’importation de blé et de graines oléagineuses avec la firme Zafiropoulo & Zarifi. Sa situation commerciale ne l’empêche pas d’organiser aussi la Ligue de l’enseignement et de développer l’instruction primaire dans la région, ni de collaborer à des journaux démocratiques comme le Peuple de Marseille et le Rappel de la Provence.

(11) Charles-Robert Ageron, «Gambetta et la reprise de l’expansion coloniale», Revue française d’histoire d’outre-mer, tome LIX, n°215, 2e trimestre 1972, pp. 165-204.

(12) François Berge, «Le sous-secrétariat et les sous-secrétaires d’État aux colonies, histoire de l’émancipation de l’administration coloniale», Revue française d’histoire d’Outre-mer, 1960, XLVII, n°166-169, pp. 301-386.

(13) Daniel Halévy, La fin des notables, tome II, Paris, Hachette pluriel, 1995, p.189.

(14) Roland Villot, op.cit., p.32. Cependant, Edward Sieberg note que dans les journaux Égalité et le Peuple des années 1868-1870, ne figure aucun indice quant à la contribution d’Étienne sous forme d’articles signés.

(15) Herward Sieberg, op.cit. chap.I.

(16) Léon XIII appelle le cardinal Lavigerie, primat d’Afrique, à se prononcer pour le ralliement de la République.

(17) Robert Aron, Les grandes heures de la Troisième République, Paris, Librairie académique Perrin, 1967.

(18) Roland Villot, op.cit., p. 59.

(19) Chiffres fournis par Roland Villot, op. cit. p. 62-63.

(20) La barrière mentale qui jusque-là empêchait de faire le lien entre l’Afrique noire et l’Afrique blanche était en réalité une barrière géographique. Or, la fin du XIXe siècle multiplie les exploits techniques permettant de tout envisager : canal de Suez, canal de Panama, transsaharien…

(21) Archinard entre autres – Jacques Frémeaux, L’Afrique à l’ombre des épées, t.1 : Des établissements côtiers aux confins sahariens, Vincennes, Service historique de l’armée de terre, 1993, p. 64.

(22) L’expression – fameuse – est de Lyautey. En élaborant une vision coloniale plus progressiste que ses prédécesseurs, celui-ci se heurte cependant à bon nombre de ses collègues.

(23) Juste après celle de Lyon (1873), celle de Bordeaux (1874) et juste avant celle de Marseille (1876).

(24) Dominique Lejeune, Les sociétés de géographie en France et l’expansion coloniale au XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 1993.

(25) On confond d’ailleurs souvent deux Melchior de Vogüé, tous deux cousins. Eugène-Melchior (1848-1910) appartenait à la branche ardéchoise de la famille ; diplomate, découvreur du roman russe, chroniqueur à la Revue des Deux Mondes, il fut aussi député de l’Ardèche de 1893 à 1898. C’est lui qui favorisa les initiatives françaises aux colonies. Jean Melchior (1829-1916) fut historien et archéologue en Orient, puis académicien, diplomate tout en étant conseiller général de Léré dans le Cher.

(26) La deuxième fille de D’Arenberg (Louise, Marie, Charlotte) devient la marquise Louise de Vogüé (1872-1958).

(27) Herward Sieberg, op.cit.

(28) L’inauguration du canal de Suez date du 17 novembre 1869.

(29) Auguste d’Arenberg devient le président de la Compagnie du canal de Suez, de 1896 à 1913. Cf. Hubert Bonin, Suez. Du canal à la finance, 1857-1987, Paris, Economica, 1987.

(30) Archinard, Dodds, Monteil, Gouraud, Lyautey par exemple eurent recours aux conseils et à l’aide d’Eugène Étienne. D’autres comme le colonel Péroz en 1901 lui font part de leur amertume et de leur déception de n’être point soutenus par Paris (ministère des Affaires étrangères, Fonds Gouraud, carton 13, dossier 5).

(31) Lettre du 7 octobre 1890, lettre du 20 octobre 1891. Service historique de la défense, dossier Dodds, 11 Yd 28.

(32) Ministère des Affaires étrangères, Fonds Gouraud, carton 20, dossier 1.

(33) «Curée» ou «course au clocher».

(34) Charles-Robert Ageron, «Le parti colonial», L’Histoire, "le temps des colonies", hors série n°11, avril 2001.

(35) Jean Martin, Lexique de la colonisation française, Paris, Dalloz, 1988.

(36) Traité établissant la frontière à Say sur le Niger et à Barraoua (ou Barroua) sur le lac Tchad.

(37) Étienne conserve ce poste de 1889 à 1892, d’abord dans le gouvernement Tirard (du remaniement du 14 mars 1889 au 13 mars 1890) puis dans le gouvernement de Charles de Freycinet (du 17 mars 1890 au 18 février 1892).

(38) Charles-Robert Ageron, France coloniale ou parti colonial ?, Paris, Armand Colin, 1970, p. 135.

(39) Ibidem.

(40) Le mot «propagande» est très souvent utilisé par les colonialistes.

(41) Il est massacré en avril 1891 avec la plupart de ses compagnons alors qu’il faisait route vers le Ouadaï par Mohammed es Senoussi, sultan d’el Kouti et lieutenant de Rabah.

(42) Ce que faisait Ferry.

(43) Pour se convaincre de la relativité de la notion de succès, on pourra lire Arthur Conan Doyle et Félicien Challaye, Le crime du Congo belge, suivi de Au Congo français, Paris, Les Nuits rouges, 2005.

(44) La British North Borneo Company fut créée le 1er novembre 1881. Elle fut suivie par la Gesellschaft für Deutsche Kolonisation qui devint le 27 février 1885 la Deutsch-Ostafrikanische Gesslschaft ; la Compagnie de Nouvelle Guinée (17 mai 1885) ; La Royal Niger Company (10 juillet 1886) ; l’Imperial British East Africa Company (3 septembre 1888) ; la British South Africa Company (29 octobre 1889).

(45) Étienne n’est pas le premier à y penser. Voir Catherine Coquery-Vidrovitch, «Les idées économiques de Brazza et les premières tentatives de compagnies de colonisation au Congo français, 1885-1898» Cahiers d’études africaines, vol.5, n°17, 1965, pp. 57-82. Du projet à la réalisation cependant, il y a un pas que la plupart des sociétés de commerce ne franchissent pas. Avant 1900, l’impérialisme français est avant tout politique.

(46) Jules Roche (1841-1923), député de Savoie, est ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies du 17 mars 1890 au 8 mars 1892, puis ministre du Commerce et de l’Industrie du 8 mars au 6 décembre 1892. Étienne agit, en principe, sous sa tutelle.

(47) Le projet apparaît à nouveau brièvement avec Delcassé en 1893, puis en 1895 avec la proposition de loi du sénateur Lavertujon et enfin en 1899 avec le ministre des Colonies Guillain.

(48) Hubert Deschamp, Méthodes et doctrines coloniales en France, Paris, Armand Colin, 1953, p. 151.

(49) Jean Bouvier, Les deux scandales de Panama, Paris, Julliard, 1964, p. 8.

(50) Le gouvernement Charles de Freycinet est renversé le 18 février 1892. Émile Loubet le remplace le 27 février (gouvernement du 27 février au 28 novembre 1892). Loubet est un intime d’Étienne.

(51) François Berge, op.cit.

(52) Ludovic Trarieux (1840-1904) fut député puis sénateur de la Gironde de 1879 à 1904. Le fondateur de la Ligue des Droits de l'homme et du citoyen fut durablement l'adversaire de tout manquement à la légalité républicaine. Il fut en particulier un grand critique de l’administration coloniale d’Eugène Étienne.

(53) Discours du sénateur Trarieux devant le Sénat le 27 mai 1892, Annales du Sénat, Nouvelle Série, Débat parlementaire, t.34, 1892 (cité par Herward Sieberg).

(54) Jacques Frémeaux, op.cit.

(55) Ibidem.

(56) L’annonce de la création du «parti colonial» a lieu le 9 juin 1892. L’élection du bureau a lieu quelques jours plus tard. Le 15 (pour Charles-Robert Ageron) et le 16 juin 1892 (pour Christopher Andrew et Alexander Kanya-Forstner).

(57) Le jovial et affable Marcel Saint-Germain (1853-1939) fut l’homme-lige d’Étienne à Oran. Il fut élu à la Chambre des députés grâce à lui en 1889. Dans sa biographie-hagiographie publiée dans le dictionnaire biographique de Jolly, Saint-Germain ne se prévaut pas du soutien d’Étienne, mais de celui d’Isambart, vieux compagnon de Gambetta.

(58) Nom officiel du «parti colonial».

(59) Minute du groupe colonial, 9 juin 1892, Archives nationales, section outre-mer, papiers d’agents, Martineau, 3, cité par Christopher Andrew et Alexander Kanya-Forstner, «The Groupe colonial in the French chamber of deputies, 1892-1932», The Historical Journal, volume 17, n°4, 1974, p. 837.

(60) Christopher Andrew et Alexander Kanya-Forstner, idem.

(61) Nadine Picaudou, La décennie qui ébranla le Moyen-Orient, Bruxelles, Complexe, 1992, p. 67.

(62) Dans la Quinzaine coloniale du 10 mars 1905, cité par Henri Brunschwig «Le parti colonial français», Revue française d’histoire d’outre-mer, 1959, p. 50.

(63) Christopher Andrew et Alexander Kanya-Forstner «French business and the French colonialists», The Historical Journal, tome XIX, 4e semestre 1976, pp. 981-1000. Les deux auteurs récusent la thèse de L. Abrams et D. Miller selon laquelle le «parti colonial» serait très lié aux milieux d’affaires.

(64) Roland Villot, op. cit., pp. 138 et 139.

(65) Christopher Andrew et Alexander Kanya-Forstner «The Group Colonial in the French Chamber of Deputies», The Historical Journal, tome XVII, 1974, pp. 837-866. Toutefois, les auteurs le confondent avec Jean Charles Roux, député du Loiret.

(66) Né à Marseille en 1841, Jules Roux (dit Charles-Roux) est étudiant en chimie. Il rejoint ensuite l’industrie familiale de savon, successeur de la société Canaple. Sa carrière mêle ensuite étroitement affaires et politique. Il est membre du tribunal de commerce de la chambre de commerce de Marseille dès 1863, administrateur de la Compagnie du canal de Suez, administrateur de la Banque de France, armateur, président de la Compagnie transatlantique ; conseiller municipal de Marseille en 1887, il est élu député en 1889, poste qu’il conserve jusqu’en 1898.

(67) Jean-Louis de Lanessan (1843-1919) a été médecin colonial, puis député siégeant à l’extrême gauche, sous-secrétaire d’État aux Colonies. Auteur de nombreux ouvrages sur la colonisation, il est un vrai spécialiste des questions coloniales ; il sera nommé ministre de la marine en 1899.

(68) Antoine Guillain (1844-1915) avait été ministre des Colonies de novembre 1898 à juin 1899 ; il avait accordé 40 concessions au Congo français. C’est un personnage important du nord, très impliqué dans le monde des affaires et de la banque. En 1902, il est aussi élu vice-président de la Chambre. Il représente une forme d’alliance entre la politique et l’économie.

(69) Gaston Gerville-Réache (1854-1908), député de la Guadeloupe depuis 1881, est un homme de couleur, protégé de Victor Schoelcher. Il s’intéresse particulièrement aux questions portant sur la marine et les colonies depuis 1889. Candidat malheureux à la vice-présidence de la Chambre en 1893, il est finalement élu en 1904, réélu en 1905 et 1906.

(70) Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires, tome III, p. 167.

(71) Jules Siegfried (1837-1922) est d’abord un homme d’affaire havrais ayant fait fortune grâce au coton. Il abandonne les affaires peu après son entrée à la Chambre (1886). Ministre du Commerce et des Colonies, c’est un personnage qui a de l’ascendant sur la Chambre des députés. Il devient sénateur (1897-1900) le temps d’y fonder le groupe colonial.

(72) Charles Chaumet (1866-1932) est, en 1902, tout jeune député de la Gironde en 1902. Dès le début il fait preuve d’une grande activité dans les commissions spécialisées du commerce et de l’industrie, celle des affaires extérieures, des colonies et des protectorats. Par-dessus tout, il s’intéresse à la Marine et au commerce des vins de Bordeaux.

(73) Christopher Andrew et Alexander Kanya-Forstner ne font plus référence à la présence de questeurs.

(74) Fils de Sadi Carnot.

(75) En 1902, la question religieuse divise le groupe. L’autorité d’Étienne est alors discutée.

(76) L’histoire du parti colonial (1892-1932) pourrait se diviser en trois grandes périodes : de 1892 à 1902, c’est la naissance d’un lobby colonial avec une visée politique, impérialiste. Le groupe est très dynamique et solidaire autour de ses chefs. La période 1902-1914 assiste à sa reconstitution autour d’hommes d’affaires. Le discours économique tend alors à remplacer le discours politique. De 1914 à 1932, le lobby colonial perd son unité et sa cohérence d’origine. Les questions économiques sont désormais au cœur des débats alors même que la rentabilité des colonies est de plus en plus questionnée.

(77) Étienne reste en effet fidèle à sa pensée originelle. L’économie reste un moyen et non une fin. Son discours économique est un discours de propagande en faveur de la colonisation.

- Répertoire des historien(ne)s du temps colonial

- retour à l'accueil

Commentaire sur le livre de Dang Van Viet, Souvenirs d’un colonel Viet-Minh. 1945-2005, Paris, Indo-Éditions, 2006.

Commentaire sur le livre de Dang Van Viet, Souvenirs d’un colonel Viet-Minh. 1945-2005, Paris, Indo-Éditions, 2006.

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)