halte à la piraterie scientifique

pour la crédibilité de la recherche

scientifique

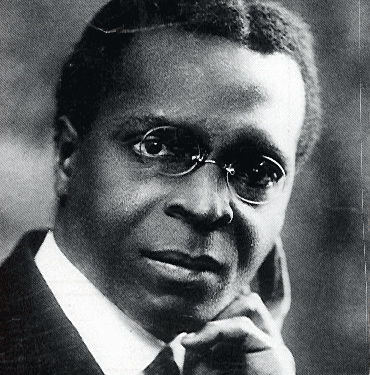

Hassan AMILI

Un cas de plagiat : Leïla Maziane, un mauvais exemple

Dr. Hassan Amili, chercheur spécialiste de l’histoire maritime

Jamais je n’aurai imaginé que viendrait le jour où je me verrai, par obligation intellectuelle, contraint à transférer min centre d’intérêt de la recherche dans le domaine de l’histoire maritime marocaine et les notions qui lui sont adossées ; notamment : Jihad, Course et Piraterie ; vers le domaine de la piraterie scientifique, communément reconnue sous le vocable de plagiat.

Il m’avait fallu beaucoup de patience et de perspicacité pour parvenir à domestiquer les deux notions de Course et de Piraterie, et à comprendre pourquoi se confondent-elles dans l’esprit des profanes (non avertis), car déceler la différence qui existe entre les deux est une affaire très ardue.

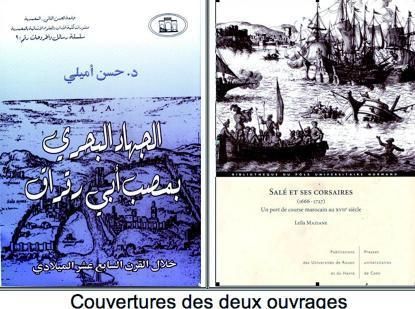

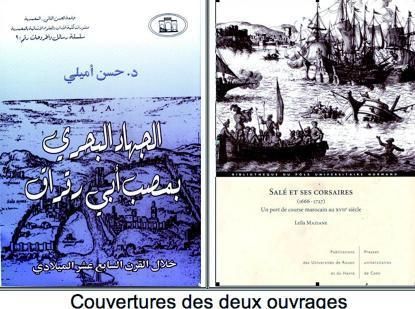

Ce fut la raison pour laquelle j’eus à leur consacrer en 1989 une partie importante d’un chapitre de ma thèse de D.E.S. intitulée Le Jihad Maritime à l’embouchure de Bou-Regreg durant le XVIIe siècle sous l’excellente supervision" du Pr. Feu Si Mohammed Hajji, que Dieu ait son âme.

Ce travail fût reconnu, à l’époque, comme étant la première recherche académique sérieuse à se consacrer au domaine maritime et à mettre toute la lumière sur ses aspects professionnels, techniques, militaires et politiques.

Dés lors, la hantise à poursuivre la recherche dans ce domaine m’habita et la fascination me poussa à inscrire une thèse pour l’obtention du Doctorat d’État sous le titre Les Marocains et l’espace maritime aux XVIIe et XVIIIe siècles sous la supervision du Dr. Ahmed Bouchareb, que j’avais soutenue au printemps 2002 ; sans, pour autant, étancher ma soif, ni assouvir ma curiosité, du fait que la recherche dans ce domaine fût, encore, à ses compétences scientifiques pour pouvoir se pencher sur d’autres aspects et pénétrer d’autres époques.

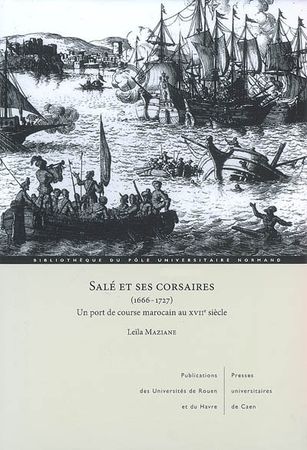

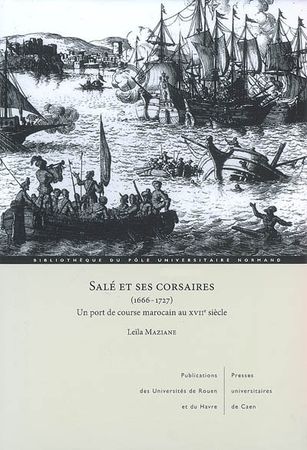

Dans cette perspectives, j’eus l’honneur d’adhérer au Comité Marocaine de l’Histoire Maritime avant sa dissolution ; puis j’eus l’opportunité de faire partie du GRIHMM, un groupe de chercheurs qui comprenait, entre autre, Leïla Maziane, une jeune "chercheuse" qui venait de terminer ses études en France et qui avait soutenu, en 1999, une thèse sous le titre Salé et ses corsaires (1666-1727) : Un port de course marocain au XVIIe siècle, c'est-à-dire dix ans après la mienne. Sa thèse fût consacrée et obtint, en conséquence, un prix français.

Jusque là, tout paraissait dans l’ordre des choses, sauf qu’une odeur aux relents scandaleux commençait à se dégager et que je vais tâcher de mettre à nu.

Comme j’étais, entre 1992 et 2002, complètement absorbé par la préparation du doctorat, je détournai, volontairement, mon esprit de tout ce qui pouvait perturber ma concentration. J’avais soupçonné, à travers le peu de chose que j’avais appris sur le travail de la dite "chercheuse" que celui-ci avait l’aspect du déjà-vu et manquant d’originalité. Mais j’avais pensé, naïvement, qu’elle avait, certainement, apporté quelques pierres à l’édifice que nous étions entrain de construire.

Cependant, un concours de circonstances alla me permettre d’être à la fois témoin et victime du flagrant délit lorsque je fus choisi comme membre du comité scientifique à débattre avec la "chercheuse" ses travaux postérieurs à sa thèse afin d’obtenir le certificat d’habilitation.

Cette occasion me permit de mieux prendre connaissance de la plupart de ses articles et de ses interventions aux colloques et revues hors du Pays. Je me trouvais, sans équivoque, en présence de la version française de mon propre travail arrangé différemment – pour camoufler l’usurpation – et parsemé d’erreurs historiques criards, tellement "l’auteur" fût prisonnier de "son sujet" de prédilection (Salé et ses corsaires (1666-1727) .

C’est alors que je décidai de lire, intégralement, ce travail dans le but de classer les à priori.

Personne ne pourrait imaginer le degré d’abattement qui m’envahissait en parcourant des paragraphes, voire des chapitres entiers, fruit d’un travail acharné, réalisé dix ans auparavant, usurpé par une autre personne qui n’éprouva guère ni gêne ni remords à se l’approprier.

Je passai, ensuite, à "sa thèse" en espérant trouver une explication concernant le choix du sujet, le mépris manifesté à l’égard de l’effort déployé par d’autres, ainsi que l’origine de cette arrogance que "la chercheuse" manifestait en se déclarant une référence en la matière devant les chercheurs étrangers.

C’était à ce stade de la vérification que je pus m’arrêter sur l’immensité du forfait et de l’énormité de l’offense. Le piratage s’opérait de manière soutenue de façon délivrée. Tel un vrai pirate, "la chercheuse" ne se contenta pas de prendre possession du bateau de mes idées, mais elle se chargea de me jeter par-dessus bord vers les mers de l’inconnu afin de gommer les traces de son crime. Elle dressa, par la suite, son pavillon sur le bateau de la recherche scientifique relative au domaine maritime et se mit à se délecter du butin amassé comprenant tous les documents et les sources d’information qui m’avaient coûtés beaucoup de peines et de souffrances, particulièrement Les Sources Inédites de l’Histoire du Maroc.

Ainsi, pour donner une illustration de l’abattage dont je fus l’objet, "la chercheuse" mena la charge dés l’introduction de sa thèse en prétendant que mon travail cité dessus n’avait approché la période de Moulay Ismaïl que de "manière timide" et qu’il était limité à la période de l’apogée du Jihad Maritime, c'est-à-dire, jusqu’aux abords de 1640 ; alors qu’en fait, ma dite thèse avait, au contraire, couvert tout le XVIIe siècle comprenant la période qui vit le règne du fameux Sultan jusqu’à l’échec en 1699 de la mission diplomatique en France d’Abdellah Ben Aïcha.

En remettant les choses à leur place, cela constituait la preuve irréfutable, que notre "éminente chercheuse" s’était basée, pour le moins, sur la partie de mon étude couvrant la période indiquée, époque durant laquelle la flottille de Moulay Ismaïl luttait pour sa survie et après laquelle aucune opération maritime intéressante ne fût enregistrée jusqu’au l’avènement de Sidi Mohammed Ben Abdellah dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

Au contraire, c’est Mme Maziane qui avait débordé le cadre limité de son sujet pour envahir toute la période du XVIIe siècle étudiée dans ma thèse, sans quoi, le volume de son travail aurait été dérisoire. Cependant, elle ne pouvait pas y parvenir sans s’adosser entièrement sur 14 de mes 16 chapitres. Autrement dit, sa "thèse" fut, globalement, une copie réaménagée de la mienne.

Si toutefois, il est admis que des chercheurs puissent avoir recours aux travaux de ceux qui les ont précédés, il est, cependant, inadmissible, voire suspect, qu’ils empruntent le même cheminement, qu’ils utilisent les mêmes procédés analytiques et qu’ils aboutissent aux mêmes conclusions, sans rien ajouter, sans, pour autant, citer les sources ni rendre le mérite aux ayants droits.

Et dans un souci d’étayer les accusations, je vais présenter une comparaison entre le contenu de mon œuvre et celui de l’exercice de "la chercheuse" ; cette comparaison, à elle seule, est en mesure de révéler l’étendue du forfait perpétré que toute personne disposant d’un brin de discernement pourrait saisir aisément.

Al jihad al bahri bi massab Abi Raqraq khilal al qarn assabia achar

Hassan Amili (1989)

Les Corsaires de Salé (1666-1727)

Leïla Maziane (1999)

1-3 : Problématique du jihad maritime Ch 1: Pirate, Kursan, Moujahid

1-4 : Le jihad maritime en Atlantique Les Marocains et la mer

1-1 : Particularités de la région L’espace régréguien

1-2 : Peuplement de la région

2-1/2 : Structures financières et humaines

4-1/3 : Classes sociales L’apport des Morisques, et Renégats

3-1 : Epoque Saadienne

3-2 : Epoque du Diwan

3-3 : Epoque Dilaïte La désagrégation politique

1-1/3 : Evolution historique de la région Ch 2 : Origine de Salé le Neuf

1-2 : Peuplement de la région

3-1 : Epoque Saadienne Arrivée des Hornacheros

3-4 : Epoque Alaouite Salé Alaouite

1-1/3 : Evolution historique de la région

4-1/2 : Urbanisme de la région La Qasba, Le système défensif et la Medina

1-1/1 : Particularité de l’embouchure et du port Le Port

1-2 : Peuplement de la région

2-1/2 : Structures financières et humaines

4-1/3 : Classes sociales Ch 3 : La population urbaine : Morisques, Maures, Renégats

1-2 : Peuplement de la région

3-1/1 : Epoque Saadienne

3-2/1 : Epoque du Diwan

3-3/1 ; Epoque Dilaïte

3-4/1 : Epoque Alaouite

4-1/3 : Classes sociales Nombre des Hommes

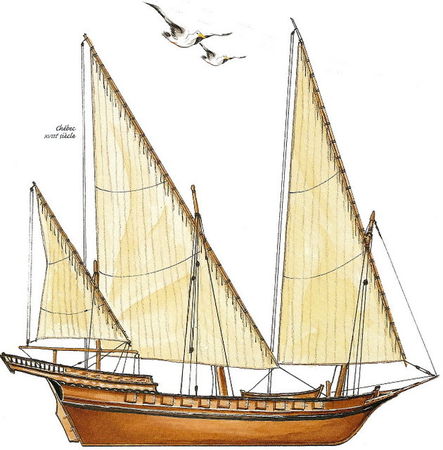

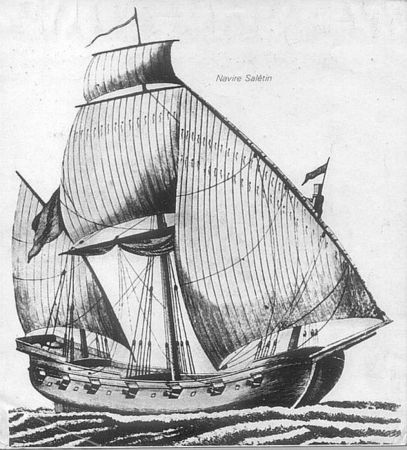

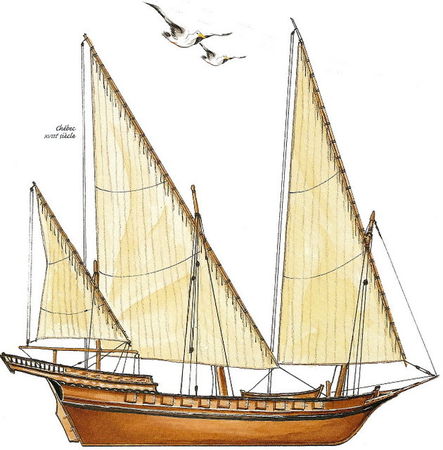

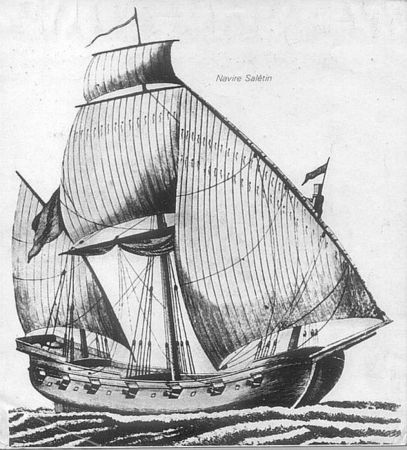

2-2 : Industrie et matière navale Ch 4 : Les Navires

2-1 : Structures financières et humaines Armement des navires

2-3 : la vie professionnelle des Raïs Ch 5 : Ports refuges

2-1 : Structures financières et humaines

2-3 : la vie professionnelle des Raïs

Annexe des Raïs Ch 6 : Moyens humains de la course

2-1 : Structures financières et humaines

2-3 : la vie professionnelle des Raïs

2-4 : Bilan économique du jihad Ch 7 : Opérations corsaires et résultats économiques et répartitions

2-3 : la vie professionnelle des Raïs

3-1/3 : Répressions européennes

3-2/3 : Contre-attaques européennes

3-3/3 : Course et contre course

3-4/3 : Acharnement Européen Ch 8 : Course et contre course

2-1 : Structures financières et humaines

2-4 : Bilan économique du jihad

3-1/2 : Epoque Saadienne

3-2/2 : Epoque du Diwan

3-3/2 ; Epoque Dilaïte

3-4/2 : Epoque Alaouite

4-2/3 : Relations commercilaes Ch 9 : Bilan économique de la course

2-1 : Structures financières et humaines

2-4/3 : Commerce des captifs

3-1/2 : Epoque Saadienne

3-2/2 : Epoque du Diwan

3-3/2 ; Epoque Dilaïte

3-4/2 : Epoque Alaouite

4-1/3 : Classes sociales Ch 10 : Les captifs

Je tiens à préciser que ce qui me dérange beaucoup plus que l’acte de piraterie commis, c’est surtout le degré d’impertinence et d’arrogance qu’un apprenti-chercheur puisse afficher à chaque rencontre, lorsqu’il stigmatise le plagiat pratiqué à une grande échelle par des auteurs qui écrivent dans des langues étrangères à l’encontre de ceux qui écrivent en arabe, alors que lui-même en fait partie ; et je profite de cette occasion pour dire à notre "chercheuse" qu’elle jouit du butin spolié et de la consécration non méritée qui s’en suivie.

Néanmoins, je m’accroche, sans relâche, à ce qu’elle me restitue mon sujet, car il est le creuset dans lequel je puise la fierté d’appartenir à une école initiée par mon Maître et celui de toute une génération, en l’occurrence Feu Si Mohammed Hajji, qui nous a décerné un PRIX SPÉCIAL, fruit d’une formation crédible exempte de toute forme de délinquance intellectuelle et de concession sordide et qui nous a inculqué comment préserver les valeurs de l’honnêteté, de l’humilité et de la patience.

Rabat, le 7 Juin 2010

Dr. Hassan Amili

- à consulter le journal marocain Libération N° 5974 du 9/6/2010 p6 sur le site www.libe.ma

réponse

Leila Maziane riposte aux accusations de Hassan Amili

Rendre compte de ce que la recherche avait obtenu auparavant n'est pas du plagiat

Libération (Maroc), 09 juillet 2010

Dans une lettre ouverte publiée le 9 juin 2010 dans ce même quotidien, Hassan Amili, professeur à l'Université Hassan II Mohamedia/Casablanca, a porté contre moi une des plus graves attaques pour un universitaire et chercheur, à savoir l'accusation de plagiat et de malhonnêteté scientifique : j'aurais en effet plagié son DES sa thèse pour faire ma thèse la mienne et ce sans le citer.

Ceci appelle de ma part réponses et précisions pour que l'opinion universitaire nationale et internationale, que voulait éclairer M. Amili, le soit aussi par moi. Un point de chronologie En 1989, Hassan Amili a soutenu un mémoire (de DES) Le jihad maritime à l'embouchure du Bou-Regreg au XVIIe siècle, en langue arabe, dactylographié) à la FLSH de Rabat-Agdal en 411 pages dont 373 de texte. En 1999, j'ai soutenu pour ma part ma thèse intitulée : Salé et ses corsaires (1666-1727) à l'Université de Caen en 540 pages dont 483 pages de texte. En 2002, Hassan Amili a soutenu une thèse de doctorat en histoire sous le titre : Les Marocains et l'espace maritime au XVIIe et XVIIIe siècles, à la FLSH de Mohammedia faisant 406 pages (en arabe non publiée).

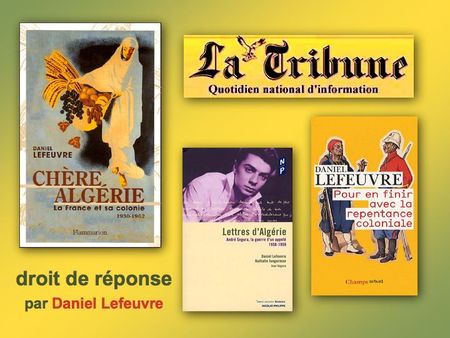

En 2006, il a édité un livre portant le même titre que son mémoire de DES, à savoir Le jihad maritime…, de 357 pages, dont 351 de texte. En 2007, j'ai publié à mon tour un livre intitulé "Salé et ses corsaires (1666-1727), un port de course marocain au XVIIe siècle" qui est le texte de ma thèse en 361 pages, dont 306 pages de texte et qui a été élu meilleur livre de mer en France en 2008 et a reçu le prix Corderie Royale/Hermione. Un prix qui couronne chaque année un livre ouvrant avec talent et originalité sur "les mondes de la mer". L'accusation de Hassan Amili est celle de plagiat de son mémoire de DES de 1989, qui est le texte édité en 2006 avec quelques arrangements. Deux remarques avant de continuer : Certes, deux travaux qui traitent d'un sujet proche et malgré le décalage chronologique des deux recherches, ne peuvent pas être entièrement étanches surtout si une partie de la documentation est la même. Dans ce cas particulier par exemple, l'un comme l'autre, avons dû faire appel à Roger Coindreau pour essayer de le dépasser. Une utilisation scientifique, comme rendre compte de ce que la recherche avait obtenu auparavant, n'est pas du plagiat.

Un sujet, fusse-t-il abordé et sa teneur renouvelée, enrichie et ses problématiques d'approche modifiées, par une nouvelle documentation, n'est nullement un plagiat. Par ailleurs, les sources et les documents sont un bien public ouvert à tous les chercheurs et ne sont en aucun cas la propriété de quelqu'un. Prétendre que les Sources Inédites de l'Histoire du Maroc (SIHM) seraient la découverte d'un chercheur n'a aucun sens. Par contre, l'indigence d'une bibliographie dans une thèse est, à notre sens, plus grave et significative de la valeur du travail accompli. Par ailleurs et avant de reprendre la réponse aux accusations proférées contre moi, je voudrais relever une différence fondamentale dans les deux travaux. Le sien faisant de la course une guerre sainte (un jihad) et nous, considérant la course comme une activité économique, un commerce de temps de guerre. Bâtir un raisonnement sur l'une de ces idées ne peut en aucun cas se confondre avec l'autre démarche.

les corpus documentaires

Un regard sur les deux corpus documentaires Le corpus utilisé par Hassan Amili est très limité. Il est puisé dans les sources arabes classiques : 8 au total, contre 43 dans la mienne. Les sources européennes imprimées qu'il a exploitées sont au nombre de 3 au total contre 109, dans mon travail, en sus des SIHM qui sont, certes, une mine inestimable de documents sur l'histoire du Maroc même si, comme l'a écrit Hassan Amili lui-même (p. 10), il n'en a exploité que les tomes parus jusqu'en 1953. Autrement dit, il n'en a exploité qu'une partie infime puisqu'il s'arrête à 1699. En effet, la série française est la plus complète puisqu'elle va jusqu'en 1736, elle est la seule à couvrir directement la période étudiée. Dans le cas du travail de Hassan Amili, centré sur le XVIIe siècle, il n'en a exploité qu'une partie. Les séries de l'Espagne, du Portugal, de l'Angleterre et des Pays-Bas sont incomplètes puisqu'elles s'arrêtent respectivement en 1560 pour l'Espagne, en 1525 pour le Portugal et en 1660 pour l'Angleterre et les Pays-Bas. Il est vrai que cette collection des SIHM est une pièce importante pour écrire sur le Salé corsaire, mais à elle seule, elle ne peut évidemment pas répondre à toutes les questions que pose l'activité corsaire salétine, notamment pour la deuxième moitié du XVIIe siècle et début XVIIIe siècle.

Néanmoins, certaines notes infrapaginales accompagnant les documents renvoient à d'autres documents qui hélas n'ont pas été publiés mais sont restés dans les dépôts d'archives et bibliothèques françaises, espagnoles, hollandaises, anglaises, etc. et qu'il fallait dépouiller. Ces fonds sont évidemment aussi dispersés que le sont les cibles des corsaires de Salé. Or, le métier de l'historien consiste à localiser les fonds où qu'ils soient, à les interpréter en faisant appel à des approches nouvelles, prosopographique, anthropologique, quantitative, pour pourvoir déceler les mécanismes et les structures profondes de la course salétine. Il fallait par conséquent quantifier, établir des séries sur la longue durée et périodiser pour pouvoir comprendre comment le mythe de la course salétine s'est construit au XVIIe siècle puis entretenu jusqu'au milieu du XIXe siècle.

les sources exploitées

Sur le plan des sources exploitées, le travail de Hassan Amili est hélas décevant. Il n'a à son actif aucune visite d'aucun dépôt d'archives en Europe. Les historiens le savent, les sources marocaines n'éveillent que des idées peu précises sur le monde maritime et encore moins sur la course au XVIIe siècle. Les premiers documents retrouvés sur le sujet datent seulement de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc, le recours aux archives européennes s'impose, chose que l'auteur du Jihad maritime a négligé de faire, se contentant d'un corpus limité à une partie des SIHM déjà publiée et exploitée par Coindreau et à une bibliographie défaillante (65 références contre près de 800 références dans mon travail soutenu et publié). Cette bibliographie, dépassée même en 1989 et dont beaucoup de titres sont devenus obsolètes n'est de surcroît accompagnée d'aucune note critique. Par le biais de nombreuses bourses de recherche (la Casa de Velázquez à Madrid et l'école française de Rome, etc.), je suis partie à la recherche de cette histoire mal connue et nous avons pu dépouiller des documents d'archives par milliers.

La connaissance des langues étrangères, espagnol, portugais, français, etc. m'a amplement facilité l'exploitation des sources mentionnées. De La Haye à Rabat/Salé, en passant par Paris, Nantes, Marseille, Barcelone, Simancas, Madrid, Alcala de Henares, Rome, Genova, Lisbonne et Tanger, etc, la moisson a été surabondante. J'ai d'ailleurs consacré un chapitre détaillé composé de plus de 50 pages (p. 10-61 de la thèse) à la typologie des sources exploitées, complétées par une abondante bibliographie de 40 pages. Retour aux deux textes Une recherche sur les corsaires de Salé, après les travaux de R. Coindreau, H. de Castries et J. Caillé ou encore ceux de Sanchez Perez (publié en 1964), G. Gozalbes Busto (publié en 1973 que l'auteur n'a pas exploité) et B. Bahrami, quelle que soit la période chronologique ciblée, ne peut se faire que dans deux directions : soit poser une problématique nouvelle, soit apporter plus d'informations avec une nouvelle documentation et une autre approche. Quelle soit la position de la recherche, elle doit faire l'état de la question et tenir compte des travaux de base déjà signalés. Toute la question est là dans un premier temps. Comment Hassan Amili, qui a fait son travail en 1989 et édité presque mot pour mot en 2006 a-t-il pu le faire sans aucune réactualisation ? A-t-il rendu compte des travaux qui l'ont précédé ? Quel a été son apport ? Comment ai-je rendu compte de ce premier corpus et du travail de Hassan Amili et quel a été mon propre apport ?

Cette réponse n'a de sens que si est pris en compte tout le corpus comme on a vu plus haut et comme il apparaîtra plus loin. Je voudrais rappeler que le mot plagiat a un sens particulier, celui de reproduire in extenso le travail de quelqu'un d'autre sans le citer. Or, dans les travaux de recherche, ce qui est important, c'est l'apport de chacun, sa capacité de dépasser ce qui a été fait sur un sujet. Les travaux qui se succèdent sur un sujet donné trouvent généralement leur justification dans l'importance du fait lui-même ou du phénomène et de la signification qu'il pourrait avoir dans un contexte socio-culturel donné ; on peut ainsi trouver plusieurs travaux sur un même thème étant donné l'importance qu'on donne à ce phénomène (exemple les travaux sur le makhzen au Maroc. Si on applique à ces travaux la notion de plagiat dès qu'un travail rend compte ou aborde de la même manière un sujet comme un autre chercheur, il faudra les éliminer). Ce qui est important, c'est l'apport de chacun, sa capacité de dépasser ce qui a été fait auparavant sur un sujet.

les travaux de Coindreau

À ce propos, une question se pose : comment Hassan Amili a-t-il utilisé et rendu compte des travaux de Coindreau [Roger Coindreau, 1891-1964, officier de Marine puis directeur du port de Kénitra-Mehdia et directeur de la Société des ports marocains de Rabat-Salé-Kénitra-Mehdia en 1931, auteurs de plusieurs ouvrages, correspondant de l'Académie des sciences d'Outre-mer... source] ? Qu'il relise ce texte et qu'il relise ses propres chapitres sur l'organisation de l'armement corsaire, le matériel nautique, les campagnes corsaires, la répartition du butin corsaire pour mesurer le degré de ce qu'il considère comme un travail colossal "fruit de dix années d'efforts". Ces chapitres sont une arabisation de ce que Coindreau a écrit quarante ans plutôt. La reformulation emphatique pourrait faire illusion d'un apport surtout en truffant le texte du mot magique de Jihad, mais cela ne trompe pas un chercheur avisé bilingue. Plagiat ou forte imprégnation?? Le passage d'une langue à l'autre laisse une marge au doute.

L'originalité du travail de Hassan Amili ? Le mot clé de son travail est le jihad, qu'il utilise à la place de la course dans d'autres travaux. C'est son choix et il en a parfaitement le droit. Mais pour un travail de recherche, il fallait une justification, car le mot est chargé de sens dans la langue arabe et dans une société musulmane. Rappelons-le. Le jihad est un effort dans la voie de Dieu qu'il prenne une forme guerrière ou pacifique. À aucun moment, et malgré ses efforts, l'auteur n'a pu lier d'une manière convaincante course et jihad. De fait, il n'existe aucun rapport entre le jihad mené contre les présides portugais et espagnols aux XVIe et XVIIe siècles et l'activité corsaire sur mer. Il n'est d'ailleurs pas le seul historien musulman à faire la confusion, volontaire ou par conviction. À aucun moment, ne se perçoit tout au long de son travail une réelle osmose entre les actes de course et un combat dans la voie de Dieu.

Il ne suffit pas d'utiliser le terme de guerre sainte ou de revanche religieuse des Morisques pour que la course soit un jihad et ce jihad étant un fardh, c'est-à-dire une obligation (p. 87). Le fait que les sociétés musulmanes au XVIIe siècle rapportent tout à une explication ou un lien avec la religion est tout ce qu'il y a de plus naturel, mais considérer la course comme un jihad est peu crédible. Le véritable sens de la course tout court semble échapper à l'auteur du Jihad. C'est une rapine sur mer, une activité fondamentalement liée au commerce qu'il soit marginal ou régulier ; sans commerce pas de course et pas de course sans objectif commercial. La justification religieuse est le seul élément original de la thèse de l'auteur qui voulait ainsi se démarquer d'une certaine conception occidentale ancienne ou plus récente sur la course. Il a pratiqué al ijtihad, mais il n'a pas convaincu (lam youssib). C'est le sort de nombreux travaux universitaires. L'intention était louable mais le résultat peu convaincant.

Deux points pour illustrer notre propos : 1er point : dans son chapitre consacré à la définition du jihad maritime, l'auteur, qui a voulu faire une synthèse sur l'histoire de la course méditerranéenne et européenne, utilise deux "Que sais-je ?", de bonne facture certes, Hubac et Monlaü mais sans revenir au principal travail sur la question et qui les a inspirés, à savoir le fameux chapitre de F. Braudel sur la guerre de course, ni même aux travaux de M. Fontenay ou de S. Bono ou encore de C. Manca et bien d'autres (les actes du colloque de la commission internationale de San Francisco sur la Course publiés en 1975, les travaux de J. Bromley, P. Villiers, etc.).

Comment peut-on innover, poser de nouvelles problématiques sans suivre l'évolution de la recherche de son temps ? Le résultat se trouve à la page 51 du livre : une vue manichéenne et une catégorisation naïve de l'activité corsaire et de ses hommes. Plus loin, et avant d'étudier les résultats économiques de la course, Hassan Amili écrit "que le commerce est le grand perdant face au développement de la course" alors que quelques pages plus loin (p. 174) il écrit que : "le jihad (entendons la course) attire le commerce". En fait, l'auteur fait une compilation arabisée de quelques travaux, qui demeure indigente en termes d'apport à la compréhension du phénomène de la course ou de son rapport avec l'histoire du Maroc.

2e point : l'auteur consacre une dizaine de pages au commerce des captifs de la course.

rachat des captifs et rançon

S'il y avait bien un aspect sur lequel s'interrogeaient les historiens concernant la course à la fin des années 1980 avec la rentabilité de ce secteur, c'était bien le problème du rachat des captifs et de la rançon. Comme référence utilisée pour traiter ce chapitre important en plus d'une partie des SIHM, 6 titres dont de Castries (1902), nos 2 "Que sais-je ?" en plus du Penz (1944) et du Gosse (traduit de l'anglais et publié en 1933). De nouveau, une compilation arabisée sans aucune réflexion sur la question, sans aucune statistique, en un mot sans comprendre que c'est la clef du commerce de course peut-être plus que les fournitures militaires, et le démontrer, sources et statistiques à l'appui, sans se contenter de phrases générales, "le moujahid considérait le rachat des captifs comme un élément important de la rentabilité des activités du jihad" (p.183) ou encore p. 196 "en général les gains énormes engendrés par le jihad maritime concernant la vente des prises ou bien la rançon des captifs… couvrent les besoins de la ville". C'est le genre d'affirmation qui n'a aucun sens car ne s'appuyant sur rien de concret, sinon des affirmations gratuites non démontrées. Revenons à ce que Hassan Amili nous reproche : Une des justifications de ce travail de thèse que nous avions choisi était de rouvrir plusieurs dossiers déjà ouverts par les chercheurs jusqu'au début des années 1990. Les chercheurs ne renouvelaient pas leurs problématiques, s'intéressaient surtout à l'âge d'or de la course salétine (première moitié du XVIIe siècle) et n'avaient pas mis à profit toute une série de questionnements et une documentation européenne abondante et fort utile pour faire avancer notre connaissance du phénomène de la course à partir de l'exemple de Salé. Un regard sur le corpus documentaire utilisé ainsi que la bibliographie mobilisée peuvent le confirmer.

De fait, comme signalé au début, l'étude de De Castries Caillé a presque figé le sujet dans les problèmes abordés. Hassan Amili a déjà rencontré le même problème et moi aussi, d'où ce plan qu'il considère comme sien. Mais, s'il s'était donné la peine de lire attentivement le contenu, il aurait compris que nous n'avions pas besoin de le plagier puisqu'une lecture plus attentive aurait suffit pour comprendre qu'il nous suffisait de nous référer à Coindreau pour avoir l'impression de nous inspirer de M. Amili. Sauf que mon texte qui a suivi une logique de développement des idées, a apporté à chaque fois un plus à la question dont nous ne trouvons pas trace dans le texte de Hassan Amili et pour cause, nous n'avons pas écrit les mêmes choses.

la définition de la course

Quel est le rapport entre ma définition de la course (en page 28 de notre travail publié) et celle de Amili ? Aucun : "La course barbaresque est une activité ambivalente, à la charnière de l'économique, du religieux et du politico-militaire. Dans sa finalité, au moins quand il s'agit des Salétins, pour les armateurs qui y investissent leurs capitaux, il s'agit bien d'une forme de spéculation marchande ayant pour objectif le profit résultant de la vente du butin saisi sur l'ennemi européen chrétien. Il n'y a que l'espoir du gain qui a engagé les armateurs estrêmègnes, fraîchement installés sur les bords du Bou-Regreg, à courir sus aux navires marchands espagnols.

l'embouchure du Bou-Regreg

Un acharnement qu'expliquent l'ampleur de leurs rancunes et leur désir de récupérer, de quelque manière que soit, les biens abandonnés en Europe, ce qui leur était plus facile puisqu'ils parlaient la langue. Il est vrai qu'ils s'en prirent par la suite aux intérêts des autres nations maritimes européennes, car les profits n'en étaient que plus important, etc." (p. 73 de notre thèse soutenue en 1999 et p. 28 du travail publié en 2007). Le chapitre sur les captifs et le rachat des captifs qui clôt mon étude, montre toute la différence qu'il y a entre son texte (10 pages du texte dactylographié 177-187) et le notre (53 pages de 427-480 du travail soutenu), puisqu'il est fait à base d'une documentation en grande partie nouvellement exploitée qui se traduit par le dépouillement de milliers de documents avec une étude qualitative et quantitative sur la démographie des captifs, leur évolution, leur répartition géographique, la durée de leur captivité, l'évolution de la mortalité selon leur provenance, leur profil social, les mécanismes de leurs rachats, l'évolution du prix des rançons, les noms des propriétaires, et enfin l'appareil symbolique déployé lors des délivrances des captifs.

Je peux faire le même constat pour les chapitres sur les moyens matériels et humains de la course, l'équipage des navires ou encore le bilan économique puisque la course est devenue un puissant facteur d'animation de la place salétine, où une société entière se définit à partir de cette activité dominante dont les intérêts pénètrent jusque dans les catégories les plus modestes. Aussi l'importance de la course déborde-t-elle largement le cadre de cette cité atlantique et explique en partie l'attraction démographique qu'elle exerce jusque dans les montagnes de l'Atlas qui fournissent non seulement le bois nécessaire à la construction navale, mais aussi les hommes, ce qui a permis le renouvellement constant des forces du milieu corsaire. Toute étude sur une ville portuaire impose le retour à ces problématiques.

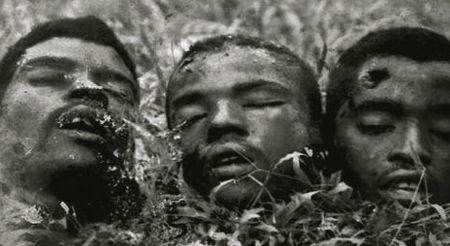

le rapport des Marocains à la mer

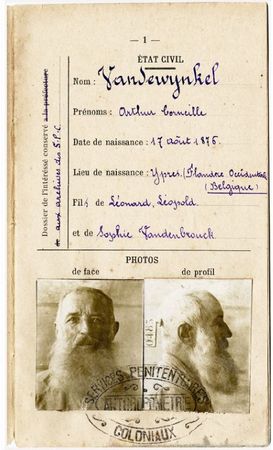

Un point également très important car il remet en cause la question du rapport des Marocains à la mer. J'ai démontré que dès la seconde moitié du XVIIe siècle et au cours du XVIII siècle, le Maroc commence à produire ses propres marins. On assiste bel et bien à une "?marocanisation?" progressive des emplois à la mer. Je pense avoir écrit des pages très neuves à partir de nouvelles trouvailles archivistiques. Désormais, les Salétins sortent de l'anonymat et entrent de nouveau dans l'histoire. Ils ont des noms (voir les images jointes)?: Ali Yedder El Massi, Et taleb Mohamed El Massi, Abd el Aziz el Jazuli, Moussa Hammach, Brahim Amzil. Au hasard des dépouillements, d'autres noms surgissent comme ce Ahmed Ben Ahmed, originaire de Fès et qui fut capturé en 1660 à l'âge de 28 ans, ou Bou Jem'a Ben Mhammed, pris en 1707 par un vaisseau français et mort à l'hôpital des galères de Marseille. Idem pour les Raïs, ces acteurs décisifs de l'entreprise corsaire, et qui, grâce à l'apport archivistique européen et à l'approche prosopographique nous permettent de reconstituer leurs micro-portraits.

Un dernier exemple de mon apport : le fameux corsaire-ambassadeur Abdallah Ben Aïcha. Selon Coindreau, la dernière campagne du salétin aurait eu lieu en 1698, c'est-à-dire un an avant l'ambassade qu'il a conduite à la cour de Versailles, ce qui, grâce au minutieux travail de dépouillement, d'archives que nous avons effectué à La Haye, s'est avéré inexact. En effet, d'après les sources hollandaises, il reprend la mer en juillet 1711 en compagnie de son fils et de 4 autres officiers et se font capturer dans les eaux portugaises par les corsaires hollandais à bord du "Witte Paard" ou "Cheval blanc", un navire de 36 canons et de 240 hommes d'équipage. Pour libérer son amiral et les autres "Maures" emprisonnés à Lisbonne, le Sultan Moulay Ismaêl va jusqu'à la remise de tous les sujets hollandais en captivité au Maroc. Sa libération se produit le 4 juin 1712 et il meurt un an plus tard, le 23 juin 1713 à l'âge de 66 ans, sans avoir pu obtenir la restitution de son navire, le "Cheval blanc". Il occupait alors le poste d'Amiral de Salé.

J'invite instamment mes collègues et amis qui se sont interrogés sur le bien-fondé de ce pamphlet à lire les textes et les bibliographies des deux travaux soutenus, objets du "scandale" et non seulement les textes publiés, en gardant en tête l'apport incontournable de R. Coindreau, et à le comparer à notre perspective et nos apports. Ils verront qu'au delà de similitudes partielles dans les plans généraux, il s'agit réellement de deux textes différents et de deux thèses différentes et que le plagiat, dont parle l'auteur du jihad, est un ijtihad qui a échoué. Au lieu de revendiquer ce qui ne lui appartient pas, Hassan Amili devrait consacrer son énergie à mettre à jours ses travaux.

Leïla Maziane

Université Hassan II Mohammedia/Casablanca

- retour à l'accueil

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)