Les dérives de l'anticolonialisme

Yves MONTENAY

résumé

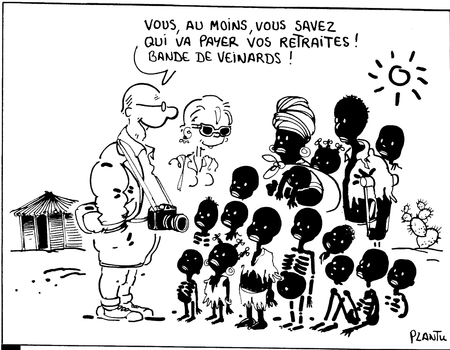

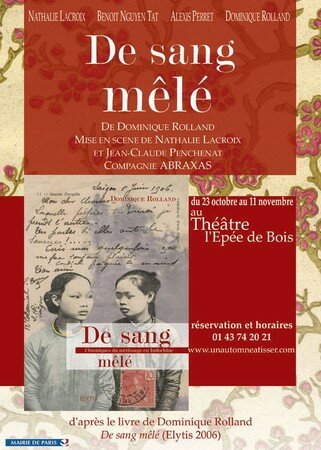

L’objet de cette communication d’histoire des idées politiques (et non de recherche historique) n’est pas l’anticolonialisme, mais ses dérives. Nous pensons qu’elles ont été facilitées par la primauté du couple «mentor métropolitain–étudiant indigène» par rapport à d’autres acteurs locaux (économiques, populaires, religieux), qui conceptualisaient moins et avaient moins de relais en métropole.

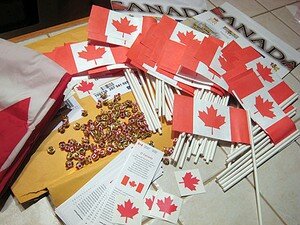

Ce «couple» a ensuite subi les pressions de la politique soviétique qui ont partiellement «instrumentalisé» l’anticolonialisme. Une première dérive a été alors l’apologie de certains régimes post-coloniaux et a contribué à leur échec économique. D’où une deuxième instrumentalisation, notamment par les nouveaux dirigeants, pour expliquer ces échecs par le passé colonial. Ces deux dérives ont amené certains anticolonialistes à cautionner des «inexactitudes» historiques et des comportements à l’opposé de leur éthique d’origine. Ils ont ainsi contribué à fonder une «sensibilité» qui complique l’analyse historique et économique, et est très présente dans «l’altermondialisation».

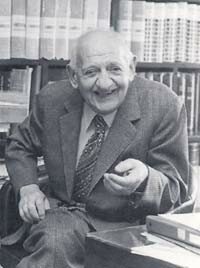

Charles-André Julien :

"Il n'y a pas d'histoire colonialiste,

il n'y a pas d'histoire anticolonialiste"

Charles-André Julien, socialiste de longue date et ami de Léon Blum disait : «On considère comme une faute inexpiable ce qu'a été le phénomène colonial et l’on craint qu'une critique de l'ancien colonisé ne soit considérée comme une persistance de l'esprit colonial". Et il ajoute : "C'est pour cela que, jamais, je ne me suis prêté à ce que l'on appelle l'histoire anticoloniale. Il n'y a pas d'histoire colonialiste, il n'y a pas d'histoire anticolonialiste, il y a l'Histoire. Croire qu'il faut absoudre les abus actuels de pays qui l'ont subie, je ne peux pas le souffrir. Le plus grand service que l'on puisse rendre aux pays anciennement colonisés, c'est la vérité.» (Le Monde, 16 août 1981).

C’est dans cet esprit qu’est voulue cette communication, qui se situe dans le mouvement actuel de réexamen des dérives de l’anti-colonialisme.

Une « culpabilité » qui pèse sur l’analyse

Le sentiment de culpabilité a été développé par Gide dans Le voyage au Congo et dans La route mandarine de Roland Dorgelès. Il a été tellement répété depuis, avec une pertinence inégale, qu’il finit par insupporter d’aussi peu «réactionnaires» que Pascal Bruckner (Le Sanglot de l’Homme Blanc), qui pointe la perversion du tropisme occidental vers le Sud : «Ils se sont persuadés que la solidarité avec les pays sous-développés exige qu’ils admirent et non qu’ils corrigent l’infortune de ces pays» (p. 41) : «On se cloître avec délice dans la certitude de notre ignominie» (p. 118). Ce que nous examinerons ici n’est pas de savoir si ce sentiment est justifié, mais son poids sur l’analyse historique. Un premier exemple est celui de «l’humiliation».

L’humiliation «coloniale»

Un enseignant d’histoire et géographie du secondaire français, cité ici en tant que l’un des leaders d’opinion dans une sorte de forum regroupant environ 2000 de ses collègues, résumait l’opinion d’une grande partie d’entre eux en écrivant : «Ce décalage entre le discours (intégration, égalité, école républicaine, mission civilisatrice) et la réalité (rapport hiérarchique, humiliation, dévalorisation de soi) est, me semble-t-il, consubstantiel à la colonisation».

De même, les musulmans insistent sur cette humiliation, qui est un des moteurs de leurs réactions actuelles. Ils considèrent comme un drame la colonisation et se demandent comment ils ont pu devenir «les esclaves de ceux qui avaient été leurs esclaves». Cette impression permanente a des causes bien plus anciennes et profondes que la colonisation, mais elle est «captée» par la vulgate actuelle et nourrit le sentiment de culpabilité occidentale.

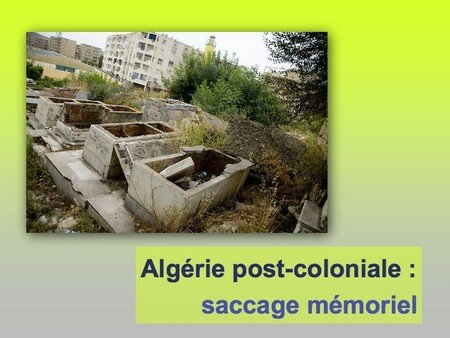

Or l'humiliation (ainsi que la morgue et le mépris qui en sont la cause) n’est pas un phénomène créé par la colonisation. Elle est consubstantielle aux rapports entre le fort et le faible, dont la colonisation n'est qu'un cas particulier, et pas le pire. Dans un pays pauvre, ce rapport est plus écrasant, car le faible n’y est pas menacé dans son confort, mais dans sa liberté, sa santé ou sa vie. La période coloniale a mis en place des rapports intermédiaires, qui sont indignes vus de métropole, mais qui sont un progrès localement : les périodes pré et post coloniales (ou néo-coloniales) sont pires dans de nombreux pays que la période coloniale, comme l’illustrent la hogra en Algérie, ou les brutalités dans certains pays situés plus au sud.

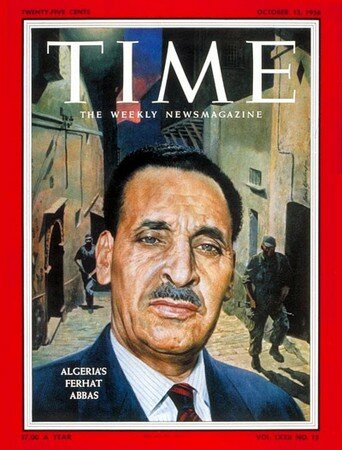

Mais l’opinion publique du Nord a sa vue influencée par les «occidentalisés», pour qui le décalage entre valeurs métropolitaines et comportement local de certains colonisateurs était le plus sensible. Traités en égaux par leurs enseignants métropolitains, ils étaient à juste titre extrêmement humiliés de redevenir «indigènes» dans certains milieux coloniaux, au point de souvent militer dans les «mouvements de libération», d‘autant que ces derniers étaient dans la mouvance des idées de leurs enseignants. Mais la colonisation terminée, ils se sont souvent réfugiés dans cette métropole proclamée détestable, illustrant ainsi que leur situation "au pays" à l'époque coloniale était meilleure (ou moins mauvaise) qu'ensuite.

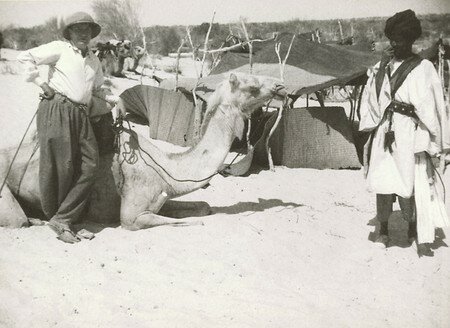

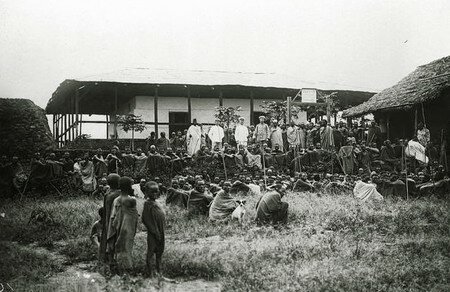

École de Kaya (Haute-Volta), travaux pratiques, mise en place d'un jeune citronnier

source : Caom, base Ulysse

Or ce sont ces occidentalisés qui ont transmis l’image dominante de la colonisation, du simple fait qu’ils «savaient écrire», puis diffuser leur opinion grâce à leurs contacts avec les métropolitains, en particulier avec les enseignants avec qui ils avaient gardé un rapport privilégié. On entend très souvent (y compris par Hassan II ou un anticolonialiste virulent comme Ahmadou Bâ) : "les colons me méprisaient, par contre mes profs ..." . C'est plus que sympathique, mais privilégie cette source très minoritaire qui conduit à oublier que l'humiliation et l'oppression étaient (et sont souvent redevenues) des données de base des sociétés du Sud, considérées comme "naturelles" avant l'ouverture coloniale. Par ailleurs, il s'agit des réactions des "occidentalisés" du milieu intellectuel, celles des milieux économiques, occidentalisés ou non, étant différentes. Mais leur témoignage a moins d'occasion de passer. En particulier, l’on caricature encore aujourd’hui les relations colons/employés, notamment en négligeant le témoignage des ouvriers agricoles du Zimbabwe.

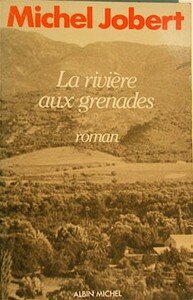

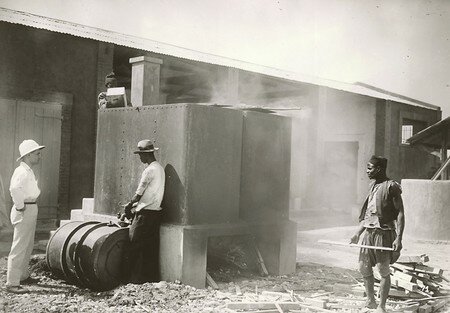

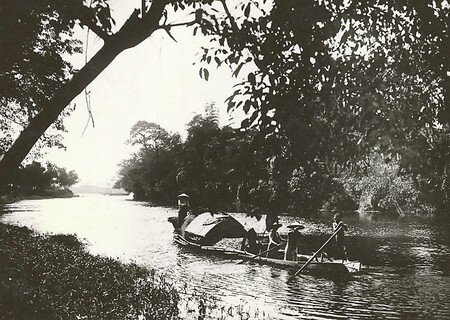

J’ai ainsi noté les réactions d’un haut fonctionnaire colonial et celles d’industriels qui, lisant la littérature anti-coloniale, se sont sentis profondément humiliés et déclarent : «nous n’avons pas été de tels monstres». Mais qui a entendu cela ? Ce ne sont pas des gens qui écrivent des livres. Remarquons à cette occasion le témoignage de Michel Jobert, dans La rivière aux grenades [photo ci-contre], qui raconte comment a été modernisée l’agriculture marocaine par des colons ayant la conviction d’être utile au développement du pays. Il ne s’agissait pas d’une conviction abstraite puisqu’un exploitant agricole, même vivant dans une belle maison, est en symbiose et souvent en sympathie avec ses ouvriers (qui se savent privilégiés, comme on l’a constaté au Zimbabwe) et les villageois du cru. Cet exploitant apportait un certain bien-être à des communautés villageoises jusqu’alors misérables et victime de la famine et des maladies. La baisse rapide de la mortalité en témoigne d’ailleurs. Les patrons «blancs» de PME et leurs ouvriers ont partagé des expériences analogues. Mais «l'air du temps» faisait que les enseignants ne voyaient qu’«exploitation» dans ces rapports sociaux.

Mais qui a entendu cela ? Ce ne sont pas des gens qui écrivent des livres. Remarquons à cette occasion le témoignage de Michel Jobert, dans La rivière aux grenades [photo ci-contre], qui raconte comment a été modernisée l’agriculture marocaine par des colons ayant la conviction d’être utile au développement du pays. Il ne s’agissait pas d’une conviction abstraite puisqu’un exploitant agricole, même vivant dans une belle maison, est en symbiose et souvent en sympathie avec ses ouvriers (qui se savent privilégiés, comme on l’a constaté au Zimbabwe) et les villageois du cru. Cet exploitant apportait un certain bien-être à des communautés villageoises jusqu’alors misérables et victime de la famine et des maladies. La baisse rapide de la mortalité en témoigne d’ailleurs. Les patrons «blancs» de PME et leurs ouvriers ont partagé des expériences analogues. Mais «l'air du temps» faisait que les enseignants ne voyaient qu’«exploitation» dans ces rapports sociaux.

L’influence du marxisme et de la guerre froide

L'idée que la colonisation faisait vivre l'Occident a été exposée par Lénine dans L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme (1917) : «Tant que le capitalisme reste le capitalisme, l'excédent de capitaux est consacré non pas à élever le niveau de vie des masses dans un pays donné - car il en résulterait une diminution des profits pour les capitalistes - mais à augmenter ces profits par l'exportation de capitaux à l'étranger, dans les pays arriérés». Ce petit texte, qui par ailleurs illustre deux erreurs de l’analyse marxiste, a lancé l’attaque de l’Europe par le Sud, via le contrôle de «mouvements de libération» et par l’instrumentalisation des mouvements anti-colonialistes du Nord, qui se rendent peu à peu ingénument complices de la mise en place de régimes contraires à leurs propres valeurs.

Mais le capitalisme survivant à la décolonisation, il fallut trouver de nouveaux arguments et cette  instrumentalisation prit une allure plus économique via la théorie du pillage, lancée par Pierre Jalée (Le Pillage du Tiers-monde, Maspero, 1965) et Samir Amin (L’accumulation à l'échelle mondiale, 1970), théorie encore très présente de nos jours. Le non-sens conceptuel et pratique de ce genre de thèses et leurs conséquences catastrophiques sur le développement du Sud ont été amplement constatés et démontrés. Elles ont fait néanmoins oublier la constatation, de Clemenceau à Jacques Marseille, que la colonisation a été globalement une charge pour la France et qu’avoir un empire plus vaste n'a pas donné à la France un avantage important par rapport à l'Allemagne. De même, la Grande-Bretagne est entrée en décadence bien avant la perte de son empire. Et que dire de l'Espagne, durablement ruinée par ses conquêtes, après la brève euphorie de l'or inca ? Que dire aussi du Portugal, métropole si pauvre du dernier grand empire ? Enfin, la décolonisation n’a en rien «ruiné» la France, la Belgique ou la Hollande.

instrumentalisation prit une allure plus économique via la théorie du pillage, lancée par Pierre Jalée (Le Pillage du Tiers-monde, Maspero, 1965) et Samir Amin (L’accumulation à l'échelle mondiale, 1970), théorie encore très présente de nos jours. Le non-sens conceptuel et pratique de ce genre de thèses et leurs conséquences catastrophiques sur le développement du Sud ont été amplement constatés et démontrés. Elles ont fait néanmoins oublier la constatation, de Clemenceau à Jacques Marseille, que la colonisation a été globalement une charge pour la France et qu’avoir un empire plus vaste n'a pas donné à la France un avantage important par rapport à l'Allemagne. De même, la Grande-Bretagne est entrée en décadence bien avant la perte de son empire. Et que dire de l'Espagne, durablement ruinée par ses conquêtes, après la brève euphorie de l'or inca ? Que dire aussi du Portugal, métropole si pauvre du dernier grand empire ? Enfin, la décolonisation n’a en rien «ruiné» la France, la Belgique ou la Hollande.

Pascal Bruckner (op. cit.) a rassemblé des citations et réflexions qui portent cette empreinte du marxisme et de la guerre froide. Ainsi, pour Edgar Morin, il importe de combattre «le système qui régit les démocraties occidentales, à savoir le capitalisme, et son stade suprême, l’impérialisme» (p. 26). De même : «En ces temps lointains tout ce qui n’entrait pas dans le schéma impérialisme/révolution, comme par exemple les deux guerres du Cachemire, le conflit indo-pakistanais, la guerre civile des seigneurs Shan contre le pouvoir birman, l’affrontement de l’Erythrée contre l’Ethiopie ou encore le génocide du Biafra, était déjà discrètement relégué aux basses-fosses du silence» (p. 42).

Ou encore cette interview donnée par Jean Genet au Monde Diplomatique en juillet 1974 : «Pourquoi les Palestiniens ? Il était tout à fait naturel que j’aille non seulement vers les plus défavorisés, mais vers ceux qui cristallisaient au plus haut point la haine de l’Occident » (p. 28). Autre exemple, cette déclaration de Claude Bourdet 19 février 1979 dans Témoignage Chrétien lors du renversement du Shah d’Iran par les mouvements islamistes : «Maintenant, tout est changé dans le Golfe Arabo-Persique. Peu importe le nouveau régime : de toutes les façons, l’Iran ne sera plus le gendarme des États-Unis et le complice d’Israël» (p. 61). Enfin : «Le glissement de l’anticolonialisme de l’après-guerre au tiers-mondisme des années 60 -voir plus bas- fut le passage de l’allergie à soi-même à l’effusion envers les tropiques régénérateurs» (p. 26).

Ce contexte est également illustré par la démarche (dont j’ai été témoin) d’Edgar Pisani, alors ministre, auprès d’un dirigeant du Crédit Lyonnais pour lui demander de financer la sidérurgie algérienne. « Pourquoi diable ? avait demandé le banquier, C’est probablement un mauvais risque » (ce qui s’est vérifié). «Eh bien, répondit Pisani, il faut aider ce pays à créer la base ouvrière dont il a besoin». Bref, l’air du temps voulait que les pays en voie de développement se constituent «une base» d’industrie lourde. Ce qui s’est révélé une catastrophe dans les pays mal gérés et une difficulté dans les pays mieux gouvernés comme la Corée du Sud.

Ce contexte est également illustré par la démarche (dont j’ai été témoin) d’Edgar Pisani, alors ministre, auprès d’un dirigeant du Crédit Lyonnais pour lui demander de financer la sidérurgie algérienne. « Pourquoi diable ? avait demandé le banquier, C’est probablement un mauvais risque » (ce qui s’est vérifié). «Eh bien, répondit Pisani, il faut aider ce pays à créer la base ouvrière dont il a besoin». Bref, l’air du temps voulait que les pays en voie de développement se constituent «une base» d’industrie lourde. Ce qui s’est révélé une catastrophe dans les pays mal gérés et une difficulté dans les pays mieux gouvernés comme la Corée du Sud.

Les militants anti-colonialistes ont ainsi peu à peu amenés à des attitudes contraires à leurs valeurs, sauf, pour les plus rigoureux, à «décrocher» et avoir l’amertume de douter de la validité de leurs combats concrets.

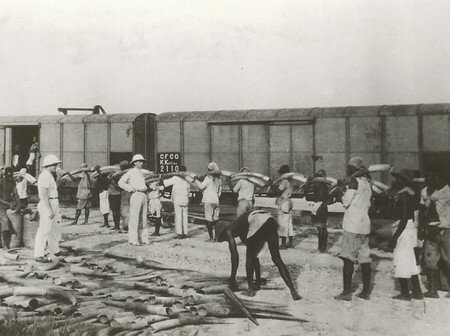

Le Zimbabwe

Le cas du Zimbabwe est intéressant quant à la confusion des valeurs entraînée par une lecture purement anti-colonialiste de l'histoire. Au moment de l'indépendance des autres pays africains, la minorité blanche de la Rhodésie du Sud prend le pouvoir. C’est le cas extrême du régime «néo-colonial». Le pays garde sa prospérité antérieure. Les blancs contrôlent les mines, une grande partie des terres et de l'industrie. Ils fournissent directement et indirectement une part très importante des emplois de la population noire. Les fermes blanches ont une bonne productivité et assurent la nourriture et les exportations du pays. La majorité noire a des petites exploitations sans cesse réduites par la croissance démographique, et mal exploitées. Il y a donc, comme en Afrique du Sud, une pression pour acquérir les terres des blancs : «la faim de terre».

exploitées. Il y a donc, comme en Afrique du Sud, une pression pour acquérir les terres des blancs : «la faim de terre».

Rappelons que ce régime est raciste de façon avouée et délibérée, d’où sa condamnation tant par Mugabe que par Londres. Contrairement à Mandela, qui aura à gérer une situation analogue (une minorité raciste ayant le pouvoir économique, mais assurant la prospérité du pays, et des rivalités tribales dans la majorité noire), Mugabe se révèle doublement raciste en écrasant la minorité noire du Matabeleland et en expulsant par la violence les fermiers blancs. Il s'agit en fait de donner les terres blanches à de soi-disant «héros de la guerre d'indépendance», en fait des barons du régime, absentéistes, ce qui laisse sans emploi les centaines de milliers d'employés et donc les millions de personnes qu’ils faisaient vivre.

Le «complexe colonial» se traduit par le fait que l’on s’est longtemps borné à critiquer la répression politique  exercée par Mugabe, et non le racisme, au nom duquel avait pourtant été combattu le régime de Ian Smith, qui assurait au moins l’ordre public et la prospérité. Par ailleurs, remplacer les blancs par des amis ne résout en rien «la faim de terre». Or le «mugabisme» a été longtemps présenté avec indulgence : on ne parle pas de «racisme» mais de nationalisme. La répression accrue depuis l’année 2000 et surtout la famine ont fini par attirer l’attention. Mais il reste encore une trace de l’indulgence de naguère : «Les fermes industrielles, installés sur de vastes espaces fertiles, appartiennent à 70% d'entre elles aux blancs, qui représentent 1% de la population (les agriculteurs français avec 100 % des terres représentent 4 % de la population) … C'est sur cette injustice foncière que le président a fondé sa réforme agraire». Bref, un affameur raciste et violent ne peut être tout à fait mauvais, puisque anticolonialiste ! A-t-on demandé leur avis aux Zimbabwéens

exercée par Mugabe, et non le racisme, au nom duquel avait pourtant été combattu le régime de Ian Smith, qui assurait au moins l’ordre public et la prospérité. Par ailleurs, remplacer les blancs par des amis ne résout en rien «la faim de terre». Or le «mugabisme» a été longtemps présenté avec indulgence : on ne parle pas de «racisme» mais de nationalisme. La répression accrue depuis l’année 2000 et surtout la famine ont fini par attirer l’attention. Mais il reste encore une trace de l’indulgence de naguère : «Les fermes industrielles, installés sur de vastes espaces fertiles, appartiennent à 70% d'entre elles aux blancs, qui représentent 1% de la population (les agriculteurs français avec 100 % des terres représentent 4 % de la population) … C'est sur cette injustice foncière que le président a fondé sa réforme agraire». Bref, un affameur raciste et violent ne peut être tout à fait mauvais, puisque anticolonialiste ! A-t-on demandé leur avis aux Zimbabwéens

L’attribution du sous développement à la colonisation

Pour beaucoup, il reste en effet impensable de ne pas excuser les nombreux échecs de dirigeants du Sud par la colonisation : «À la fin du XIXe siècle, le monde arabe a failli basculer dans une modernité inspirée par l’Occident, mais riche également des sources scientifiques et culturelles de sa propre civilisation (coup de chapeau diplomatique sans signification précise). Cette renaissance -la Nahda- a échoué parce que l’Europe et la France, devenues coloniales, ont trahi «les élites» : la domination européenne a remplacé la domination ottomane.» («Renaissance arabe et avenir de l’Europe» Jean-Louis Guigou, Le Monde, 10 février 2004).

de chapeau diplomatique sans signification précise). Cette renaissance -la Nahda- a échoué parce que l’Europe et la France, devenues coloniales, ont trahi «les élites» : la domination européenne a remplacé la domination ottomane.» («Renaissance arabe et avenir de l’Europe» Jean-Louis Guigou, Le Monde, 10 février 2004).

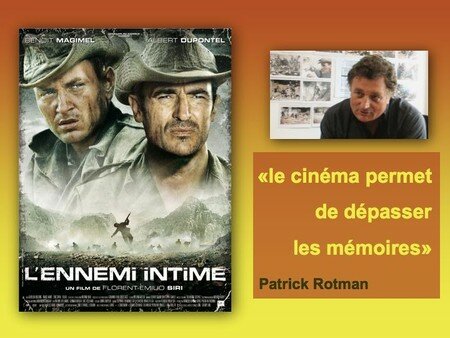

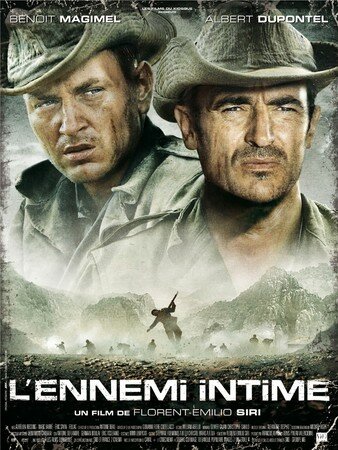

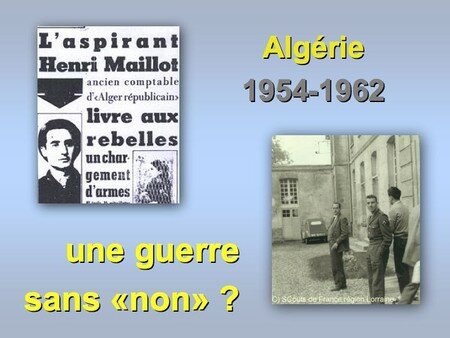

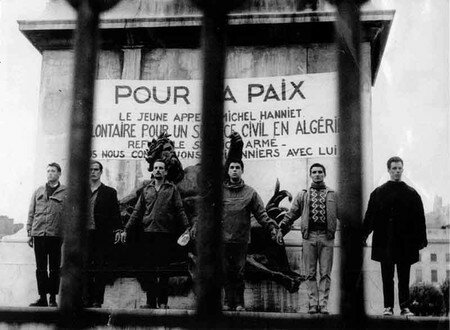

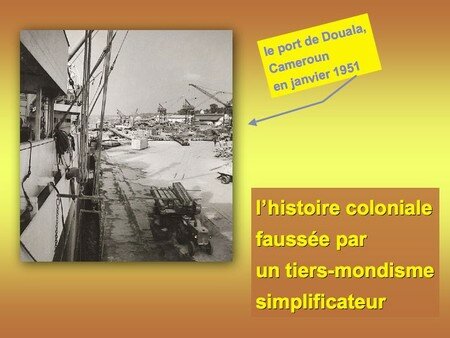

Et cette domination européenne est enseignée et médiatisée de manière lacunaire. Ainsi, le citoyen français en saura plus sur les tortures de son armée pendant la «bataille d’Alger» que sur cette bataille elle-même, encore moins sur cette guerre dans son ensemble, pratiquement rien sur la présence française des 130 années précédentes et moins encore sur l’économie de l’Algérie coloniale !

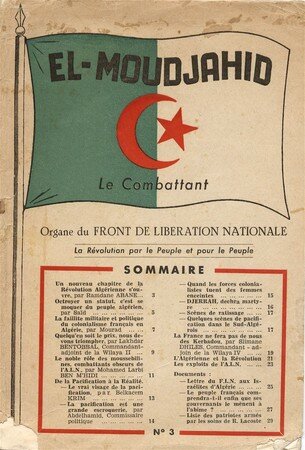

Cette économie n’est plus guère évoquée que très idéologiquement, comme le faisait, par exemple, le quotidien algérien El Moudjahid des années 1980 avec ses phrases du genre : "Aux yeux de l'Histoire, il est bien établi que le sous-développement de tous les pays du tiers-monde est une somme de privations, de spoliations et d'usurpations découlant de plusieurs siècles d'occupation et d'exploitation coloniales". La désinformation est d’autant plus profonde que dans les médias français s’étalent les opinions officielles de ceux qui ont intérêt à charger la colonisation de tous les péchés, et à la faire servir d'alibi à leurs échecs. Leur prose rencontre peu de démenti pour des raisons diplomatiques, mais aussi parce que les esprits ont été longuement imprégnés par toute une littérature, allant de la critique justifiée à un délire chargeant la colonisation de tous les traumatismes venant de la modernisation ou de conflits qui n’y étaient pas liés.

Leur prose rencontre peu de démenti pour des raisons diplomatiques, mais aussi parce que les esprits ont été longuement imprégnés par toute une littérature, allant de la critique justifiée à un délire chargeant la colonisation de tous les traumatismes venant de la modernisation ou de conflits qui n’y étaient pas liés.

Ainsi, pour excuser leurs échecs et obtenir des «compensations financières», beaucoup de dirigeants et d'intellectuels du tiers-monde ressassent les méfaits de la colonisation et entretiennent délibérément le sentiment de culpabilité occidentale. Tout cela porte préjudice en premier lieu au Sud, en faussant l’analyse du sous-développement et donc le choix des remèdes.

Jean-Claude Guillebaud, après beaucoup d'autres, raconte dans Les Années orphelines (Fayard, 1979) cet aveuglement qui pourrait se résumer dans le syllogisme : "l'URSS est anticolonialiste, l'anticolonialisme est une bonne chose, donc tout ce que fait l'URSS dans ce domaine est bon". La façon dont furent si placidement acceptés la normalisation vietnamienne et le massacre cambodgien ne s'explique pas autrement. Il s'agissait d'une politique "progressiste", donc "bonne".

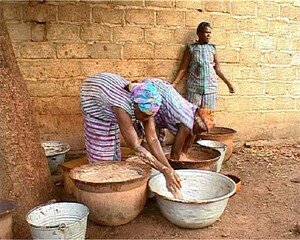

Cela occulte le fait que la ruine actuelle est due au «socialisme» de beaucoup de gouvernements du Sud, parfois simple alibi pour mettre la main sur les biens des «capitalistes» nationaux et étrangers, se débarrasser de concurrents politiques, voire pour se lancer dans l’épuration ethnique. Dans la seule Afrique, l'industrie égyptienne a été ruinée, ainsi que les agricultures algériennes, guinéennes, éthiopiennes, angolaises et mozambicaines ; les étudiants éthiopiens, ainsi que les cadres guinéens et béninois ont été massacrés ou se sont exilés. L’URSS, via les troupes cubaines, a activement contribué à la disparition du tiers de la population de la Guinée-Équatoriale et à d’interminables conflits en Éthiopie et en Angola, laissant ces pays dans l’état que l’on sait !

En Asie, une catastrophe «socialiste» a également eu lieu au Nord–Vietnam APRÈS la fin de la colonisation française et au Sud-Vietnam après le départ des Américains. Comme en Chine, il a suffi que l’on quitte le  «socialisme» agricole pour que chacun mange à sa faim, et, toujours comme en Chine, que l’on quitte quelques années plus tard le socialisme dans l’entreprise pour que fleurissent boutiques et ateliers, ce qui illustre bien que la colonisation n’était pour rien dans ces décennies de dégringolade. La famine n’a été évitée en Algérie, exportatrice agricole à l’époque coloniale, que par l’argent du pétrole. Quant à la Corée du Nord, son écroulement toujours actuel ne vient pas de sa colonisation par le Japon, mais de son virage socialiste postérieur.

«socialisme» agricole pour que chacun mange à sa faim, et, toujours comme en Chine, que l’on quitte quelques années plus tard le socialisme dans l’entreprise pour que fleurissent boutiques et ateliers, ce qui illustre bien que la colonisation n’était pour rien dans ces décennies de dégringolade. La famine n’a été évitée en Algérie, exportatrice agricole à l’époque coloniale, que par l’argent du pétrole. Quant à la Corée du Nord, son écroulement toujours actuel ne vient pas de sa colonisation par le Japon, mais de son virage socialiste postérieur.

À partir des années 1960, une sorte de credo, dit «tiers-mondiste», s’est répandu. Le colonialisme étant censé avoir été la source des problèmes, il fallait à la fois obtenir des compensations et faire le contraire : «Imposons l’aide au développement, cette aide sera investie par l’État qui pilotera le développement. L’acteur est l’État car il est indépendant et anti-capitaliste et peut s’opposer aux capitalistes locaux et étrangers». L’échec a poussé les États tiers-mondistes à l’autarcie pour se mettre à l’abri du «centre» capitaliste (cf. Samir Amin «Que la périphérie se coupe du centre»). Cela aboutit à la taxation de l’agriculteur, à la ruine et au déclin général tant de l’agriculture que de l’industrie faute de marché local. Aujourd’hui, la situation est très différente, les populations connaissent le mode de vie occidental et ont mesuré l’ampleur de l’échec de l’État. Par ailleurs, est apparue la privatisation de l’aide par les migrants. Enfin, la guerre froide étant terminée, les rentes stratégiques qui soutenaient certains États tiers-mondistes ont disparu.Mais la situation reste bloquée, car toute réforme revient à demander au prédateur de lutter contre leur propre intérêt.

à l’abri du «centre» capitaliste (cf. Samir Amin «Que la périphérie se coupe du centre»). Cela aboutit à la taxation de l’agriculteur, à la ruine et au déclin général tant de l’agriculture que de l’industrie faute de marché local. Aujourd’hui, la situation est très différente, les populations connaissent le mode de vie occidental et ont mesuré l’ampleur de l’échec de l’État. Par ailleurs, est apparue la privatisation de l’aide par les migrants. Enfin, la guerre froide étant terminée, les rentes stratégiques qui soutenaient certains États tiers-mondistes ont disparu.Mais la situation reste bloquée, car toute réforme revient à demander au prédateur de lutter contre leur propre intérêt.

Le sous-développement par l’élimination des cadres

Cette polarisation sur de (supposés) mécanismes économiques a occulté un fait historique bien plus simple et massif : l’élimination des cadres pendant comme après la décolonisation. Cadres coloniaux, mais aussi et surtout nationaux, tués, emprisonnés ou poussés à l’exil par la crainte ou la concrétisation de l’épuration ethnique (Pieds-noirs, Portugais et mulâtres de l’Angola et du Mozambique, Indiens d’Afrique orientale, chrétiens du Nord Vietnam ou d’Indonésie et autres «minorités»), par l’épuration politique ou sociale envers les intellectuels, bourgeois et professions libérales de ces mêmes pays. Et ce fut suivi d’une «deuxième vague» au Laos, Cambodge, Sud-Vietnam, Bénin, Syrie, Egypte (en 1956), Irak, Tunisie, et même, dans une moindre mesure, au Maroc...

Etait-ce inévitable ? Bien sûr que non. Dans les pays entraînés dans la guerre froide, comme ceux de l’Indochine, les colonies portugaises ou l’Éthiopie, il s’agissait de mettre au pouvoir un parti totalitaire et dévoué à l’URSS, et d’éliminer tous les opposants, y compris éventuels. Avec des variantes, c’est également ce qui est arrivé en Algérie, et il est intéressant de constater que le remarquable succès de Mandela (notamment l’émigration limitée des cadres «blancs») ne s’est opéré qu’après la perte du soutien de l’ANC par l’URSS puis la disparition de cette dernière.

Le résultat de tout cela est le contraste éclatant avec les pays à comportement pragmatique pendant et après leur décolonisation, dont la plus belle réussite est celle de Singapour, au niveau de vie aujourd’hui européen. Cet État naguère misérable et sans ressources naturelles a non seulement rassuré les cadres étrangers dès l’indépendance, mais a continué à encourager leur arrivée ensuite. Bref il a protégé et fait fructifier l’héritage colonial.

S'abriter derrière la colonisation pour expliquer le sous-développement et masquer ses propres exactions et échecs devrait donc maintenant faire sourire. Il est de plus en plus délicat d'expliquer les catastrophes actuelles par ce qui s'est passé il y a maintenant très longtemps. La colonisation s’est terminée dès 1804 pour Haïti, aujourd’hui moins développée que jamais, au début du XIXe siècle pour l'essentiel de l’Amérique Latine, en 1947 pour l'Inde et le Pakistan, en 1949 pour la Chine (départ des étrangers d'un pays qui n'avait jamais été vraiment colonisé), en 1956 pour le Maroc et Tunisie, voire l’Égypte, en 1962 pour l'Algérie, de 1960 à 1964 pour la plupart des pays d'Afrique. Or, avec un gouvernement «normal», même les plus grandes blessures cicatrisent vite.

S'abriter derrière la colonisation pour expliquer le sous-développement et masquer ses propres exactions et échecs devrait donc maintenant faire sourire. Il est de plus en plus délicat d'expliquer les catastrophes actuelles par ce qui s'est passé il y a maintenant très longtemps. La colonisation s’est terminée dès 1804 pour Haïti, aujourd’hui moins développée que jamais, au début du XIXe siècle pour l'essentiel de l’Amérique Latine, en 1947 pour l'Inde et le Pakistan, en 1949 pour la Chine (départ des étrangers d'un pays qui n'avait jamais été vraiment colonisé), en 1956 pour le Maroc et Tunisie, voire l’Égypte, en 1962 pour l'Algérie, de 1960 à 1964 pour la plupart des pays d'Afrique. Or, avec un gouvernement «normal», même les plus grandes blessures cicatrisent vite.

L’on répète néanmoins que, de l’époque précoloniale à la mondialisation, tous les problèmes viennent du Nord, à commencer par la saignée humaine de la traite et de la conquête coloniale avant la 1ère guerre mondiale. Ces faits sont quelque peu sortis du contexte, la traite ayant été à son maximum en Afrique Occidentale avant la colonisation, les notables africains apportant aux comptoirs européens «leurs compatriotes», tandis qu’en Afrique Orientale, la traite arabe qui existait de toute éternité, devenait extrêmement violente et dévastatrice, et c’est au contraire la colonisation qui l’a arrêtée.

De même, la très réelle violence coloniale est souvent censée être à l’origine des violences actuelles. C’est une vision angélique de la période précoloniale. Daniel Rivet, dans Le Maghreb à l’épreuve de la colonisation (Hachette Littérature, Paris 2002), rappelle que la férocité de Savary pendant la conquête de l’Algérie a été précédée par une situation éloignée du paradis précolonial apparaissant en creux dans l’enseignement français (et parfois explicitement ailleurs) : «Épidémies, famines, vendettas familiales, guerres entre villages enchaînent les populations dans des misères sans fin. Le pouvoir ne procure nulle part aucun secours. Quatorze dey d’Alger sur vingt-huit prennent le pouvoir sur le cadavre de leur prédécesseur après un complot. Etranges préfigurations du renversement de Ben Bella, du meurtre de Boudiaf, de la subordination de Bouteflika aux janissaires d’aujourd’hui devant la Kabylie en feu. Parmi tant d’erreurs, de fautes, le nouveau maître imposait un impôt plus lourd mais moins injuste. Il arrêtait aussi l’arbitraire et la corruption parmi les agents du pouvoir» (présentation de Gilbert Comte).

De même, le découpage artificiel des territoires et les problèmes de frontières, les capitales excentrées situées dans les ports plutôt qu’à l’intérieur, les réseaux de transfert orientés vers l’extérieur, la confusion des pouvoirs, la violence et le mépris des dirigeants à l’égard des indigènes, la répression sanglante des rebellions, sont certes une part de la vérité historique. Mais les uns, purement techniques, auraient sans doute existé sans la colonisation, et les autres étaient présents avant comme après, ce qui n’est d’ailleurs pas une excuse pour le colonisateur. L’exode des cerveaux est dû au moins autant aux mauvaises politiques intérieures, voire aux brimades exercées envers certaines minorités (ethniques, religieuses, bourgeoises…) qu’à la mondialisation.

situées dans les ports plutôt qu’à l’intérieur, les réseaux de transfert orientés vers l’extérieur, la confusion des pouvoirs, la violence et le mépris des dirigeants à l’égard des indigènes, la répression sanglante des rebellions, sont certes une part de la vérité historique. Mais les uns, purement techniques, auraient sans doute existé sans la colonisation, et les autres étaient présents avant comme après, ce qui n’est d’ailleurs pas une excuse pour le colonisateur. L’exode des cerveaux est dû au moins autant aux mauvaises politiques intérieures, voire aux brimades exercées envers certaines minorités (ethniques, religieuses, bourgeoises…) qu’à la mondialisation.

Dire qu’une cause de la crise est que les économies ont été exposées de plein fouet à la concurrence internationale reflète une opinion politique. L’opinion politique inverse, à savoir que le sous-développement vient d’avoir coupé du monde et trop protégé les monopoles locaux pourrait être également défendue. De même, la montée des mafias et des trafics illicites serait reliée aux privatisations, dérégulations et libéralisation : on pourrait soutenir exactement le contraire. De même pour les convoitises suscitées pour les richesses minérales et les ingérences politiques et économiques : voir tel ou tel régime soutenu pour cause de guerre froide n’est pas vraiment lié à la mondialisation ; d’ailleurs les États voisins ont fort bien remplacé, en pire, les puissances coloniales, notamment en RD Congo. Quant au traitement de la crise de la dette et des plans d’ajustement structurel, il s’agit d’un sujet très controversé et pour lequel les responsabilités locales sont au moins aussi importantes que celles du FMI.

Bref, cela fait 40 ans que l’on assiste à un non-développement de l’Afrique alors que l’Asie accumule les records. Or, à la fin de la période coloniale, le revenu par habitant des pays d’Afrique était supérieur à celui de l’Asie. L’ouverture de cette dernière n’y est pas pour rien, notamment celle aux entreprises internationales, ainsi que le respect corrélatif du droit nécessaire pour les conserver (et qui bénéficie aux acteurs nationaux). Bref la recette asiatique est le contraire du tiers-mondisme. Joan Robinson, connue pour ses opinions altermondialistes a eu l’honnêteté de rapporter ce propos d’un dirigeant du Sud : «Le malheur d'être exploité par les capitalistes n'est rien comparé au malheur de ne pas être exploité du tout».

Un discours plus nuancé

Ce petit exemple d’écoute d’un «non théoricien» symbolise un début d’évolution des idées mise à la disposition du grand public et en particulier des enseignants. Dans un projet de manuel scolaire, l’on remarque un glissement de "la culpabilité coloniale" à "l'origine coloniale des problèmes", ce qui est un changement discret mais profond. Discret parce qu'il reste dans la rubrique "responsabilité coloniale" de ce projet.

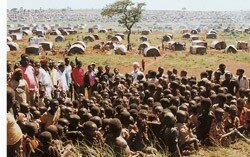

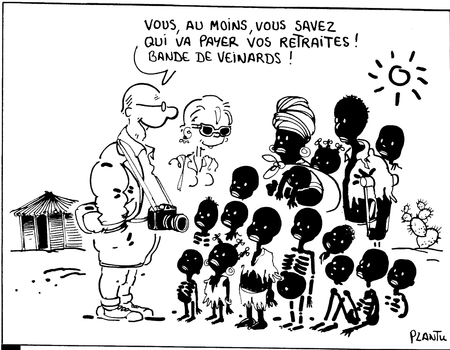

L'exemple le plus net est celui de «l'explosion démographique» : la colonisation est certes souvent à son origine. On peut même dire qu'elle en est "responsable", puisqu'il y a eu une politique délibérée de baisse de la mortalité (Certains tiersmondistes emportés par leur élan disent que les populations locales n'ont fait que bénéficier indirectement de mesures destinées aux colons, ce qui ne résiste pas à l'examen : approvisionnement des zones de disette, formation de sages-femmes - très important pour diminuer la mortalité des mères-, vaccination –parfois musclée- et bien d'autres). Mais cette responsabilité est bien sur "positive" (et, par ailleurs, la théorie et l’expérience montrent que cette « explosion » n’est pas un obstacle pour un gouvernement «normal»).

Un autre exemple du glissement de l’usage du terme "responsabilité coloniale" est celui des "pieds rouges" et assimilés. C'est certes parce que la France avait été la métropole que ses chercheurs et universitaires "révolutionnaires" ont été écoutés par leurs anciens élèves et ont si catastrophiquement conseillé certains régimes du Maghreb à Madagascar. Mais les idées en question étaient bien sur à l'opposé de celles des acteurs économiques coloniaux, qui ne sont en rien responsables des catastrophes inspirées par le climat tiersmondiste de l'époque.

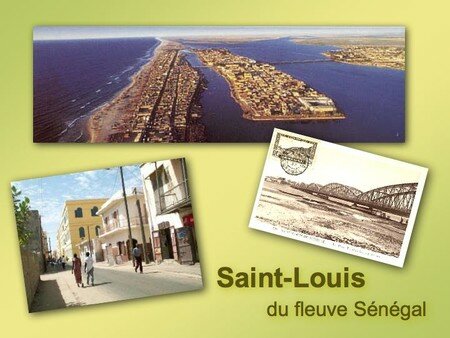

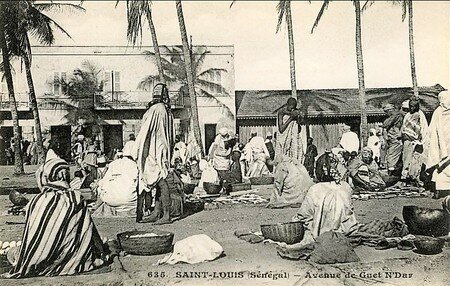

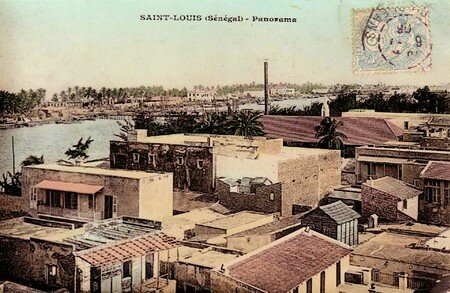

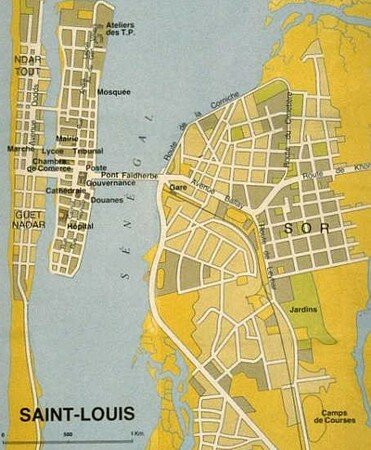

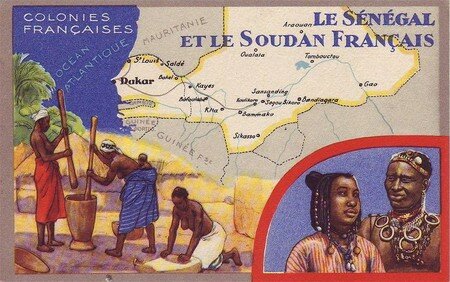

Dans une veine voisine, on peut citer Frères et sujets, la France et l’Afrique en perspective, de Jean-Pierre Dozon (Flammarion, 2003). Pour cet anthropologue africaniste le «monde franco-africain qui, aussi problématique fût-il ou soit-il encore, ne se réduit pas aux turpitudes de la Françafrique», terme de «l’anticolonialisme de la 25e heure». Il rejoint Hannah Arendt, qui releva dans son essai sur l’impérialisme que les Français traitaient leurs colonisés « à la fois en frères et sujets ». Il évoque les «cités créoles» que furent les comptoirs sur la côte sénégalaise, comme Saint-Louis, les administrateurs-ethnographes, tel Faidherbe ou Delafosse, et les carrières métropolitaines de Blaise Diagne, Félix Eboué, Léopold Sédar Senghor ou Félix Houphouët-Boigny. Il fait répondre au «besoin d’Afrique» de la métropole un «désir de Franc », à la fois sincère et intéressé.

Dozon (Flammarion, 2003). Pour cet anthropologue africaniste le «monde franco-africain qui, aussi problématique fût-il ou soit-il encore, ne se réduit pas aux turpitudes de la Françafrique», terme de «l’anticolonialisme de la 25e heure». Il rejoint Hannah Arendt, qui releva dans son essai sur l’impérialisme que les Français traitaient leurs colonisés « à la fois en frères et sujets ». Il évoque les «cités créoles» que furent les comptoirs sur la côte sénégalaise, comme Saint-Louis, les administrateurs-ethnographes, tel Faidherbe ou Delafosse, et les carrières métropolitaines de Blaise Diagne, Félix Eboué, Léopold Sédar Senghor ou Félix Houphouët-Boigny. Il fait répondre au «besoin d’Afrique» de la métropole un «désir de Franc », à la fois sincère et intéressé.

L’on peut également citer Pourquoi l’Afrique meurt, de Stephen Smith, correspondant du Monde en Afrique (Calmann-Lévy, octobre 2003), exemple d’«afropessimisme sérieux». Son récit exonère largement le Nord, mais l’analyse est prudemment balancée entre condamnation de principe et exonération pratique du colonialisme. Autre témoignage de l’évolution des idées, l’article de Sylvie Brunel sur l’esclavage dans L’histoire d’octobre 2003.

Tout cela commence à se refléter dans les milieux universitaires français. En témoigne «Histoire coloniale et construction des savoirs sur l’Afrique», conférence de Marie–Albane de Suremain à la «Journée de Marly» du 4 février 2004 (voir www.ac-versailles.fr/ pedagogi/gephg/default.htm pour les nombreuses sources citées) : «Tandis que le grand public est alimenté par des essais ou récits où alternent afropessimisme et nostalgies, l’«histoire coloniale» progresse. Il ne s’agit certes pas d’un "révisionnisme" plus ou moins déguisé qui s’attacherait à redorer le blason de la colonisation». (Des historiens ont établi que) «l’impérialisme était porté par des minorités étroites, ou imposé par en haut de façon plus ou moins efficace, sans susciter d’adhésion massive». (D’autres) «ont pratiqué une histoire centrée sur les «résistances» africaines à la domination (et) ont eu tendance à substituer à la geste coloniale, une geste anti-coloniale». (D’autres encore ont eu) «une approche marxiste insistant sur les structures, construite autour de l’opposition centre-périphérie et la mise en dépendance des colonies par les métropoles (…) modèles qui ont montré leurs limites.». Or «qu’on s’attache aux colonisateurs ou aux colonisés, on escamote systématiquement la moitié des acteurs et on est amené à décrire de façon caricaturale l’autre moitié du problème, qu’il s’agisse des indigènes ou du système colonial (…) c’est s’interdire a priori de comprendre des interactions qui ne se limitent ni à l’affrontement pur, ni à de "coupables" collaborations». Suit un passage sur «la mission civilisatrice», ramenée au début de scolarisation et à la politique sanitaire coloniale, pour remarquer, «qu’il est facile de l’opposer à la réalité de la domination coloniale dans ses aspects les plus brutaux».

La notion de «supériorité occidentale» est rejetée avec horreur, induisant implicitement comme souvent de l’indiscutable égalité juridique et morale, qui devrait être universelle, un déni de la supériorité occidentale, qui n’est pas seulement technique et qui est le fondement séculaire des questions coloniales. Occulter diplomatiquement ce constat fausse toute approche des problèmes du Sud, alors qu’il est abordé sans complexe par nombre d’Asiatiques, qui, du coup, érodent rapidement cette supériorité. Pour résoudre un problème, il ne faut pas commencer par le nier.

On voit la prudence avec laquelle est abordé dans les milieux universitaires ce nécessaire tournant historique. On retrouve là l’insuffisance des informations pouvant venir des acteurs économiques, mais aussi la pression des habitués des proclamations anticoloniales.

On peut remarquer en effet la présentation d’un livre récent par Le Monde Diplomatique et La Quinzaine Littéraire : 1944 -1950 : la IVe République et la mise au pas des colonies françaises (Yves Bénot, préface de François Maspéro, La Découverte avril 2001), qui insiste sur (en substance) «les pages sanglantes de l'histoire de France et la répression sauvage pour préserver la cohésion de l’empire».

Ou encore un extrait de cet article tout récent : «le Président de la République a oublié que plusieurs millions d’ indigènes (en Algérie) se sont vu refuser l’égalité avec les autres Français au motif qu’ils étaient musulmans. Cette question aurait exigé des paroles solennelles (comme celles) à propos de la responsabilité de Vichy sous la déportation des juifs. (Il y a là) une blessure indicible que la loi sur les signes religieux n’est pas près d’apaiser» («Chirac et la laïcité», Philippe Bernard, Le Monde, 21-22 décembre 2003).

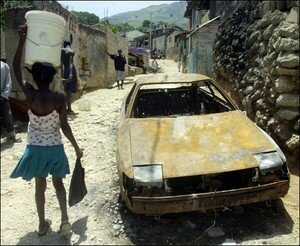

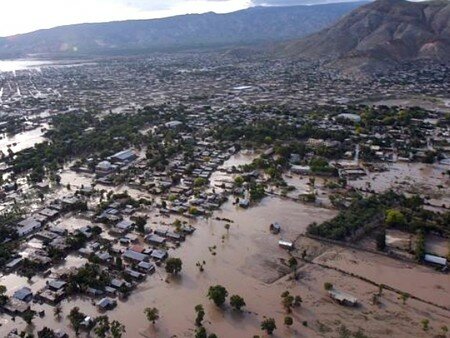

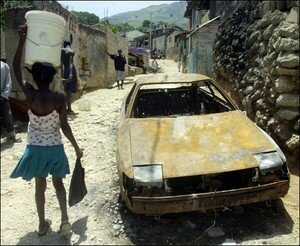

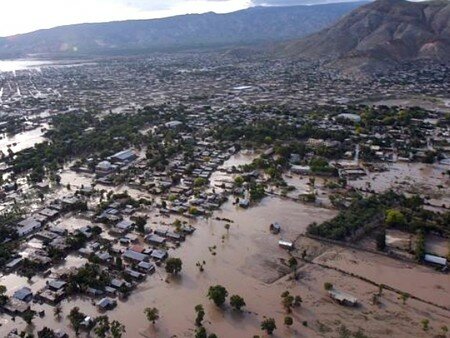

"Gonaïves, Haïti, 2004 : plus de 2000 morts. La seule tempête tropicale Jeanne

n'explique pas tout. La pauvreté, un urbanisme délirant, une déforestation définitive

sont aussi quelques-uns des ingrédients qui expliquent à quel niveau

de vulnérabilité ce pays est arrivé." (université de Bretagne-Sud, source)

Les récentes péripéties haïtiennes ont été l’occasion du message aux enseignants français du secondaire : «Un historien, Philippe Pierre-Charles, mit en évidence le fait que le jeune État haïtien fut contraint de payer à la France, une somme colossale, équivalente au budget de l'ancienne puissance coloniale, ce qui enleva dès le départ, toute possibilité d'un éventuel développement à ce nouveau pays, qui dans les 2 siècles précédents, avait pourtant fait la richesse de la métropole : 75% du commerce extérieur de la France, se faisait avec les colonies de Saint Domingue et des Antilles françaises !» (H-Francais, déjà cité,14/01/04 ). Rappelons que le président Aristide faisait alors miroiter à son peuple le remboursement de cette somme augmentée de 2 siècles d'intérêts.

Ce courant de pensée fait ainsi preuve à la fois de sa permanence et de son incompréhension de la nature et des causes de la situation haïtienne et plus généralement de celles du développement, lequel n'est pas une question d'argent. Le sous-développement haïtien vient plutôt de l'élimination par le meurtre ou l'exil de ses cadres blancs, puis mulâtres puis noirs, ainsi que le retour permanent de dirigeants prédateurs et incompétents, ce qui est intimement lié. Pour la même raison, l'arrivée dans le pays d'une très forte somme ne changerait rien, comme l’illustrent le gâchis des pluies d’or reçues par l'Angola et bien d'autres pays pétroliers. Enfin, dire que "le pays avait pourtant fait la richesse de la métropole" est une formulation qui confond une entité implicitement permanente («le pays») et le rôle individuel des producteurs haïtiens qualifiés (les colons et certains de leurs collaborateurs, esclaves ou non), et surtout celui du respect des institutions leur permettant de «fonctionner» : une organisation humaine détestable, sauf par rapport à ce qui a suivi. De plus, cette formulation ramène "la richesse de la métropole" à sa consommation de sucre, qui était certes un facteur important, mais tout de même secondaire par rapport à "la richesse" générée par le travail d'une vingtaine de millions de métropolitains en ce début de révolution industrielle !

En conclusion, «il faut fonctionner sur le mode de la responsabilité plutôt que sur celui de la culpabilité. Il faut régler notre rapport à ce passé sans l’occulter, ni l’exagérer» (Daniel Rivet aux rencontres Averroès). Autant les études spécialisées sur «les horreurs coloniales» sont légitimes (on en aimerait toutefois de moins traditionnelles, par exemples axées sur des acteurs économiques), autant en tirer (ou même en sous-entendre) des présentations globales de l’histoire coloniale fausse l’Histoire tout court, et donc l’analyse des problèmes d’aujourd’hui.

Yves Montenay

site d'Yves Montenay

mai 2004

- retour à l'accueil

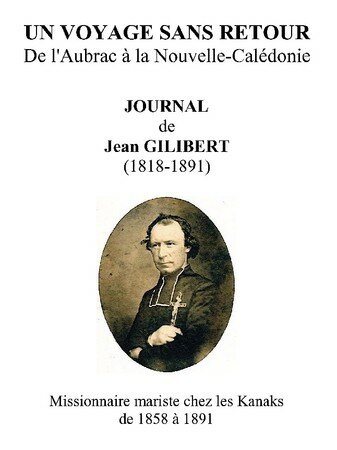

coloniaux. Elle est notamment l'auteur de Race and the Education of

Desire (1995) et de Carnal Knowledge and Imperial Power (2002). Elle a

également co-dirigé Tensions in Empire (1997). Inédites, les

présentations qu'elle fera en France s'appuieront sur un ouvrage paru

en 2006 Haunted by Empire : Geographies of the Intimate in North

American History et un nouvel ouvrage à paraître aux Etats-Unis en 2008

: Along the Archival Grain : Colonial Cultures and Their Affective

States.

coloniaux. Elle est notamment l'auteur de Race and the Education of

Desire (1995) et de Carnal Knowledge and Imperial Power (2002). Elle a

également co-dirigé Tensions in Empire (1997). Inédites, les

présentations qu'elle fera en France s'appuieront sur un ouvrage paru

en 2006 Haunted by Empire : Geographies of the Intimate in North

American History et un nouvel ouvrage à paraître aux Etats-Unis en 2008

: Along the Archival Grain : Colonial Cultures and Their Affective

States.

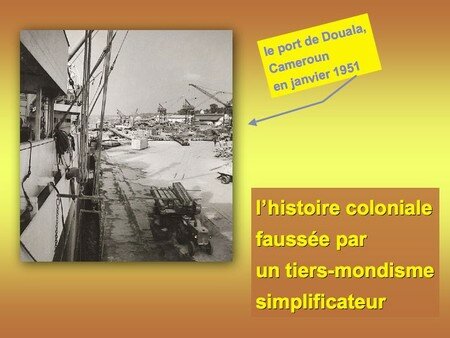

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)