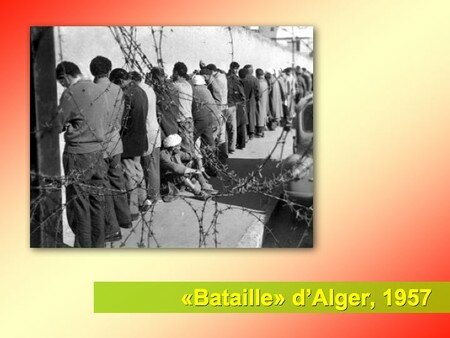

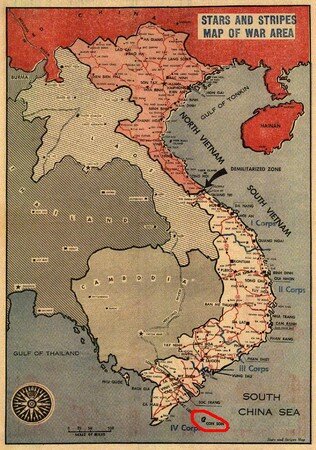

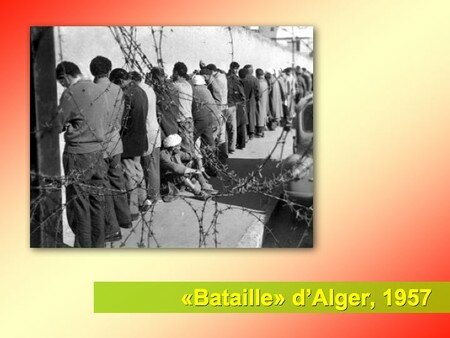

sur la "bataille", ou le "nettoyage",

d'Alger (1957)

Courriel à Madame Florence Beaugé, du Monde

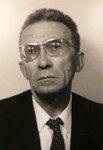

Gilbert MEYNIER

Madame,

Votre article (Le Monde, daté du 30 janvier 2007), qui est intitulé "50 après : Les survivants du "nettoyage d'Alger", me paraît globalement honnête et bien informé, si ce n'est qu'il appelle de moi les commentaires suivants :

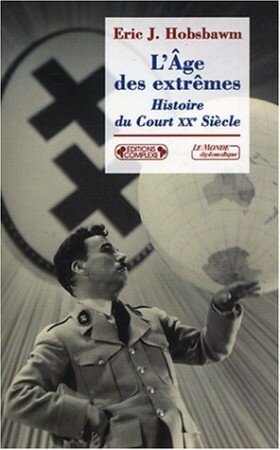

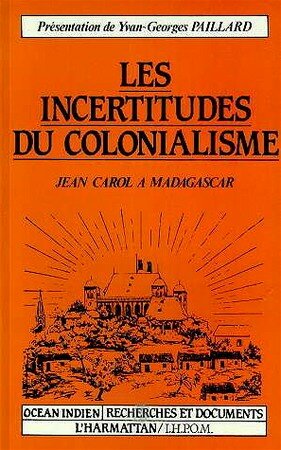

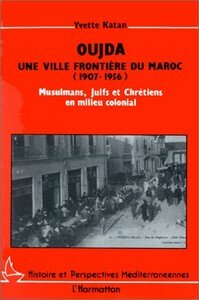

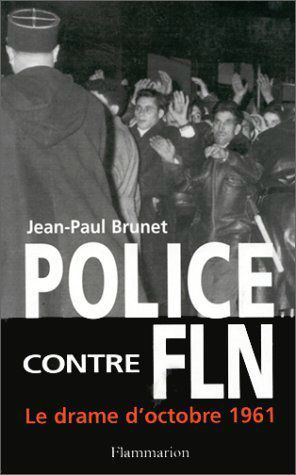

- Vous avez grandement raison de discuter les termes du syntagme "bataille d'Alger". En cela nous nous rejoignons, puisque, dans mon livre, Histoire intérieure du FLN (Fayard, Paris, 2002, et Casbah Editions, Alger, 2003), je n'emploie jamais que l'expression de "grande répression d'Alger" pour désigner les faits dont il est question : il n'y a, en effet, pas de bataille lorsqu'il y a une aussi grande disproportion des forces en présence.

En cela nous nous rejoignons, puisque, dans mon livre, Histoire intérieure du FLN (Fayard, Paris, 2002, et Casbah Editions, Alger, 2003), je n'emploie jamais que l'expression de "grande répression d'Alger" pour désigner les faits dont il est question : il n'y a, en effet, pas de bataille lorsqu'il y a une aussi grande disproportion des forces en présence.

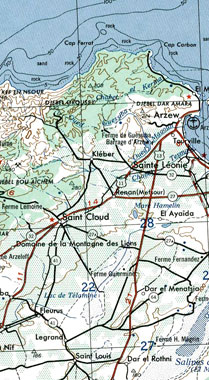

- Votre article comporte une erreur relative en ce qui concerne les "attentats qui ensanglantent la population européenne depuis l'automne 1956 et créent la psychose". En effet, le plus précoce, et le plus meurtrier des "attentats" d'Alger de cette période, fut l'attentat de la rue de Thèbes, du 10 août 1956 ; et ce fut un attentat préparé et commis par les ultras européens d'Algérie : ce furent Philippe Castille et Michel Fessoz qui déposèrent une bombe au plastic de 30 Kg, dont l'explosion causa la mort de 15 (version européenne) à 60 (version algérienne) personnes (Cf. mon livre, p. 322).

Zohra Drif, arrêtée le 24 septembre 1957

- Autre erreur : vous écrivez que Zohra Driff était "originaire d'Oran". En réalité, elle était originaire de Tiaret, à 200 km au sud-est d'Oran, et elle était issue d'une notable, et très connue, famille du Sersou.

- Toujours au sujet de la même Zohra Driff, vous auriez pu, en deux mots, renseigner vos lecteur sur ce qu'est une "sénatrice " dans l'Algérie d'aujourd'hui: quelqu'un de nommé par le pouvoir d'État (elle vient d'y être reconduite), et en aucun cas une élue désignée de façon démocratique. On peut dire, en effet, qu'elle est de celles (ceux) qui ont été récupéré(e)s par le pouvoir d'État pour administrer la leçon moralisatrice et héroïsante de la période de la guerre coloniale de 1954-1962. Sans compter qu'il n'aurait pas été inintéressant, aussi, de noter que Zohra Driff est veuve de Rabah Bitat, un des neuf chefs historiques du FLN, et qui a longtemps président de l'Assemblée nationale, et qui était considéré comme un cacique du régime.

- Au sujet de Abdelhamid Mehri, il est important de savoir qu'il a été, au 2e CCE et au 1er GPRA, ministre "des Affaires sociales et culturelles". Mehri était (est encore, puisqu'il est toujours de ce monde) un homme d'esprit particulièrement ouvert. De formation exclusivement arabe (université de la Zaytûna, Tunis), il a été de ces arabisants qui, tout seuls, ont appris le français le dictionnaire à la main, et sont parvenus à maîtriser cette langue de manière exemplaire. Il n'aurait peut-être pas été inutile de rappeler à vos lecteurs, en lieu et place de détails moins substantiels, que Mehri fut la personnalité la plus ouverte du FLN (il a été secrétaire général du FLN) du début des années 1990, à l'époque du ministère de Mouloud Hamrouche, lequel fut sans doute ce que l'Agérie indépendante connut de plus éclairé comme gouvernement - Hamrouche étant lui-même officier de formation, et aussi arabisant originel, mais bien distinct du directoire militaire qui régit l'Algérie, éventuellement sous la couverture de fusibles civils, depuis des décennies.

- Au sujet de Abdelhamid Mehri, il est important de savoir qu'il a été, au 2e CCE et au 1er GPRA, ministre "des Affaires sociales et culturelles". Mehri était (est encore, puisqu'il est toujours de ce monde) un homme d'esprit particulièrement ouvert. De formation exclusivement arabe (université de la Zaytûna, Tunis), il a été de ces arabisants qui, tout seuls, ont appris le français le dictionnaire à la main, et sont parvenus à maîtriser cette langue de manière exemplaire. Il n'aurait peut-être pas été inutile de rappeler à vos lecteurs, en lieu et place de détails moins substantiels, que Mehri fut la personnalité la plus ouverte du FLN (il a été secrétaire général du FLN) du début des années 1990, à l'époque du ministère de Mouloud Hamrouche, lequel fut sans doute ce que l'Agérie indépendante connut de plus éclairé comme gouvernement - Hamrouche étant lui-même officier de formation, et aussi arabisant originel, mais bien distinct du directoire militaire qui régit l'Algérie, éventuellement sous la couverture de fusibles civils, depuis des décennies.

- À propos de Yacef Saadi : il a été, en effet, un combattant illustre de l'époque de la grande répression d'Alger, d'origine purement activiste, et en aucun cas d'origine politique/militante. Il est aujourd'hui de ceux qui, à l'instar de Zohra Driff, sont utilisés par le pouvoir algérien, lequel tire son origine dirigeante originelle de l'armée des frontières et de l'EMG de Boumediene, lesquels n'avaient jamais, eux, combattu, dans les maquis.

d'Alger, d'origine purement activiste, et en aucun cas d'origine politique/militante. Il est aujourd'hui de ceux qui, à l'instar de Zohra Driff, sont utilisés par le pouvoir algérien, lequel tire son origine dirigeante originelle de l'armée des frontières et de l'EMG de Boumediene, lesquels n'avaient jamais, eux, combattu, dans les maquis.

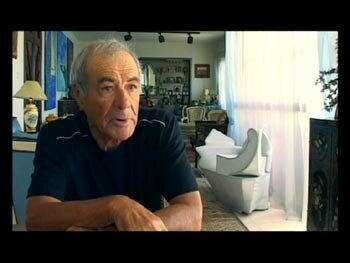

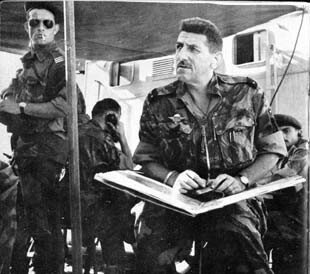

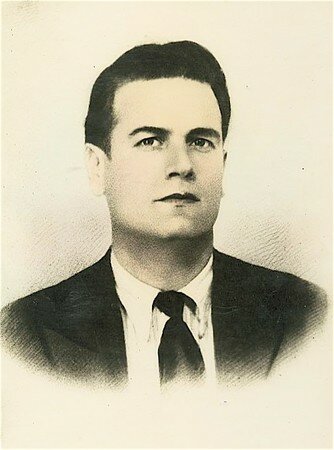

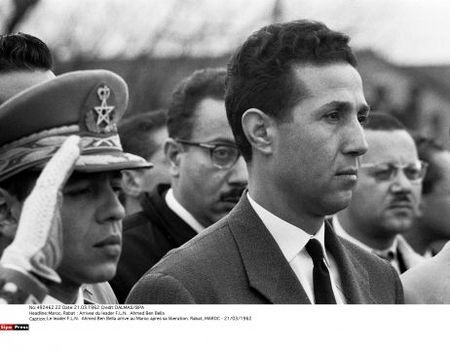

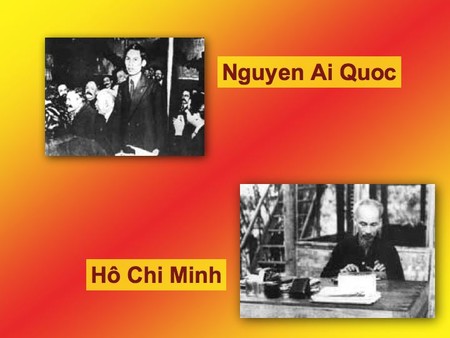

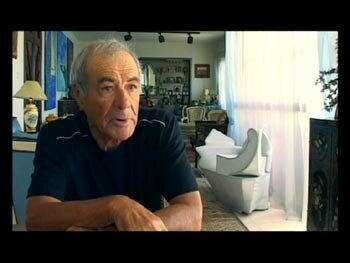

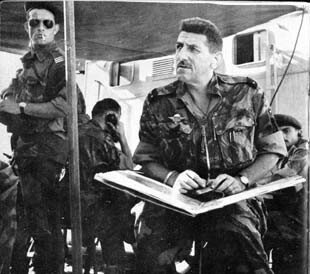

D'authentiques combattants de terrain comme Yacef Saadi ont été ultérieurement  récompensés de leur combat par diverses sinécures, cela, à mon sens, pour compenser leur exclusion de fait du pouvoir réel par l'EMG de Boumediene [ci-contre] à l'été 1962, lequel EMG s'est ouvert un chemin sur Alger à l'été 1962 par une conquête militaire qui a écrasé les maquisards de la wilâya 4 (Algérois), conquête qui, en trois jours, début septembre 1962, et d'après des sources officielles algériennes, a fait 1 000 morts.

récompensés de leur combat par diverses sinécures, cela, à mon sens, pour compenser leur exclusion de fait du pouvoir réel par l'EMG de Boumediene [ci-contre] à l'été 1962, lequel EMG s'est ouvert un chemin sur Alger à l'été 1962 par une conquête militaire qui a écrasé les maquisards de la wilâya 4 (Algérois), conquête qui, en trois jours, début septembre 1962, et d'après des sources officielles algériennes, a fait 1 000 morts.

- On ne comprend pas de manière limpide, d'après votre article, en quoi "les idéaux de la révolution" ont été "trahis", selon la formule du Professeur de médecine Ali Hattab que vous citez.

Merci, en tout cas, pour votre article éclairant.

Avec mon plus respectueux compliment,

Gilbert Meynier

____________________________________________________

le film de Gillo Pontecorvo (1966)

- sur le film La bataille d'Alger

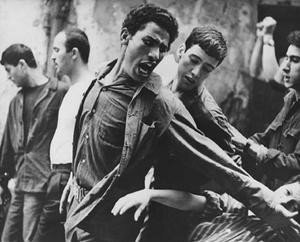

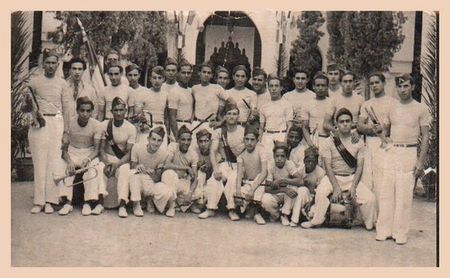

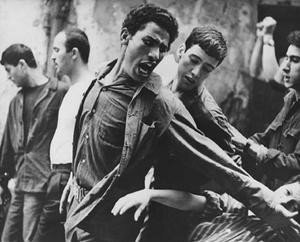

Brahim Hadjaj dans le rôle de Ali Lapointe

____________________________________________________

Reportage

50 ans après : les survivants du

"nettoyage d'Alger"

Florence BEAUGÉ

Il porte un jean, un pull-over noir usé et une casquette. Un sécateur à la main, il accueille ses visiteurs en s'excusant de sa tenue. Il ne s'agit pas du jardinier mais de Yacef Saadi, l'homme le plus recherché d'Algérie en 1957, celui dont la tête avait été mise à prix par l'armée française, le "fellagha" immortalisé par le célèbre film de Pontecorvo, La Bataille d'Alger, dans lequel il joue d'ailleurs son propre rôle. "Quand les paras m'ont enfin capturé, le 24 septembre 1957, Massu s'est exclamé : "Ça y est, la guerre d'Algérie est terminée !" C'est peu dire qu'il se trompait !", sourit cet homme petit et vif, aujourd'hui âgé de 78 ans, en parcourant le parc de sa maison, une superbe demeure avec piscine, située sur les hauteurs d'Alger.

Yacef Saadi

De Yacef Saadi, on dit tout et son contraire. Ceux qui l'ont connu à l'époque où il était responsable de la Zone autonome d'Alger (ZAA) continuent de le vénérer. Ils se souviennent "d'un chef fantastique", à "l'autorité naturelle", qui savait tisser autour de lui "de vrais liens de fraternité et de solidarité". Les autres l'exècrent. Ils ne retiennent que le notable "récupéré par le pouvoir", le sénateur plusieurs fois nommé par le président Bouteflika, détenteur, dit-on, "d'une immense fortune".

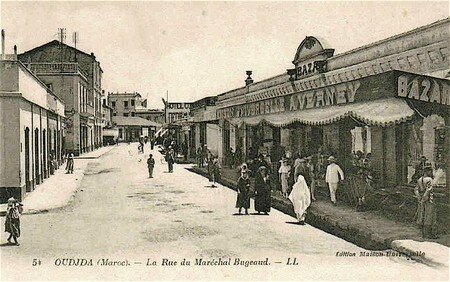

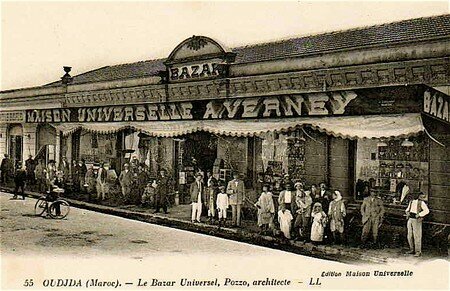

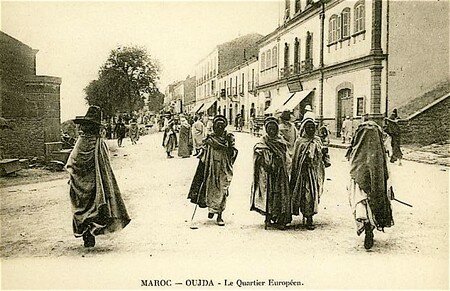

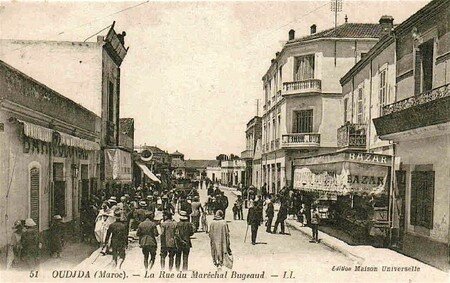

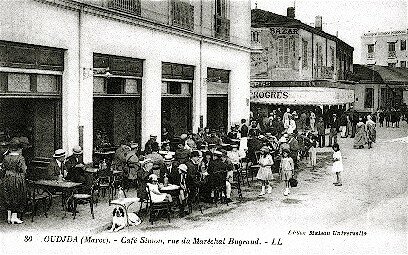

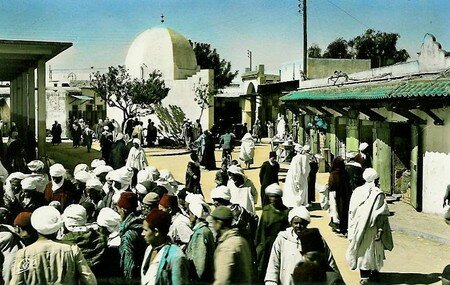

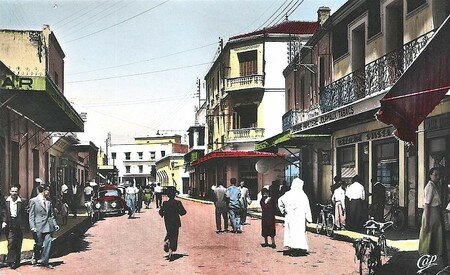

Peu importe. Yacef Saadi, enfant de la Casbah, est un irremplaçable acteur et témoin de la "bataille d'Alger", une victoire militaire pour la France, mais une écrasante défaite politique. Côté algérien, on récuse l'expression, puisqu'il s'est agi non d'une bataille à armes égales, mais d'une "opération de nettoyage" de l'armée française, d'une "effroyable escalade dans la répression et la pratique de la torture".

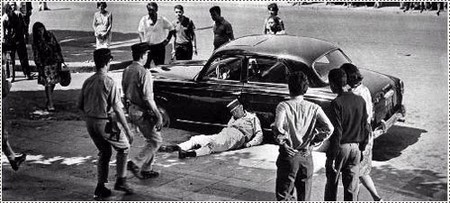

image du film de Pontecorvo

La "grève des huit jours" ? Yacef Saadi se souvient de ses protestations quand l'état-major de la révolution algérienne, le Comité de coordination et d'exécution (CCE, auquel appartiennent Abane Ramdane et Larbi Ben M'Hidi), décide de lancer cette opération, il y a tout juste cinquante ans, le 28 janvier 1957. L'objectif est d'attirer l'attention des Nations unies sur la question algérienne. Une semaine, avertit alors Saadi, homme de terrain, "c'est beaucoup trop". La population n'arrivera pas à tenir aussi longtemps, même si le Front de libération nationale (FLN) a pris soin de ravitailler à l'avance les familles plus démunies.

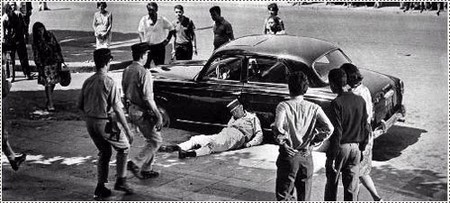

De fait, la grève est brisée au bout de trois jours. Les paras enfoncent les rideaux métalliques des magasins, ordonnent la réouverture des échoppes et embarquent les commerçants récalcitrants. La Casbah, zone "libérée" par le FLN, ne va pas tarder à être reprise en main par l'armée française. La direction de la ZAA, elle, achèvera d'être décapitée avec la mort d'Ali la Pointe le 8 octobre 1957. Ce jour-là, cet adjoint de Yacef Saadi et ses trois jeunes compagnons de combat refusent de se rendre et meurent déchiquetés dans leur réduit plastiqué par les paras.

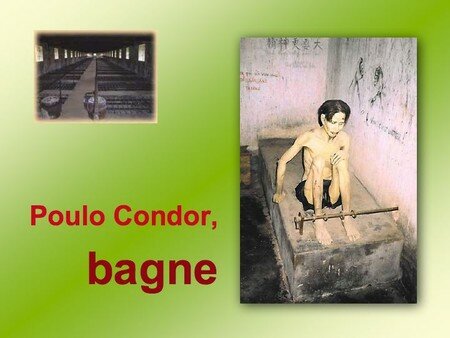

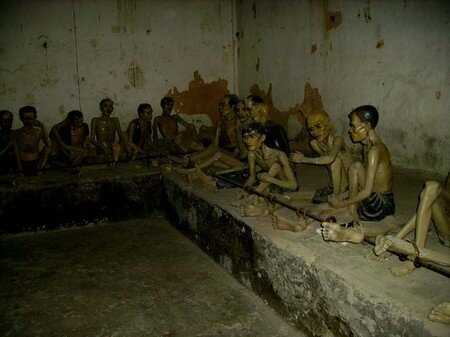

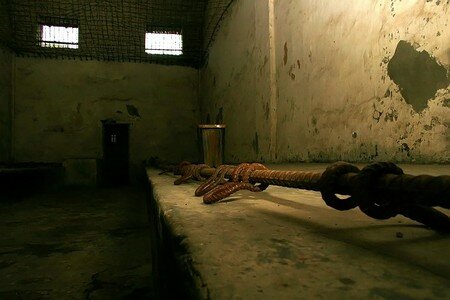

Tortures. Exécutions sommaires. Viols. Internements arbitraires dans des camps... Tout est bon, cette année-là, pour "purger" Alger du FLN, mettre fin aux attentats qui ensanglantent la population européenne depuis l'automne 1956 et créent la psychose, et décourager la population algérienne de basculer dans le camp indépendantiste. Peine perdue. C'est l'inverse qui va se produire. "Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes", chantonne soudain Saadi, en déambulant dans son jardin, son sécateur toujours à la main. "J'aimais ce Chant des partisans, surtout chanté par Yves Montand ! Je me souviens aussi que je me prenais pour Chen, le héros de La Condition humaine (André Malraux). J'admirais son courage, le fait qu'il luttait pour une cause", sourit-il, nostalgique.

De cette époque, le chef de la ZAA ne garde pas que des souvenirs tragiques, loin de là. "On s'amusait, on rigolait, on provoquait Massu (le chef de la 10e division parachutiste). Ce sont mes meilleures années ! Elles ont donné un sens à ma vie."

rigolait, on provoquait Massu (le chef de la 10e division parachutiste). Ce sont mes meilleures années ! Elles ont donné un sens à ma vie."

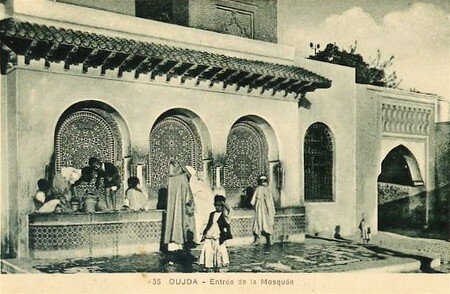

Zohra Drif, adjointe de Yacef Saadi, capturée le même jour que lui, ne dit pas autre chose. Devenue avocate et sénatrice, celle qui n'a alors que 19 ans va vivre toute la bataille d'Alger cachée dans la Casbah. Originaire d'Oran, la jeune fille imagine la vieille ville comme un "endroit mal famé", presque "un bordel à ciel ouvert". Elle découvre en fait de petits palais de l'époque ottomane d'une beauté étonnante, propres, ornés de marbre, de céramique, de fleurs... Cachée sous un aïk blanc, elle déambule dans des ruelles obscures qui débouchent "sur des éclaboussures de lumière". Surprise par la misère des habitants, Zohra Drif l'est plus encore par "la solidarité et l'extrême générosité" dont ils font preuve. Bien sûr, elle n'a pas oublié son angoisse et son stress permanents, ni sa découverte horrifiée de la "torture à domicile" pratiquée sur les suspects par les parachutistes, ni le silence de mort qui s'abattait sur la casbah après l'exécution d'un "frère" à la prison toute proche de Barberousse, mais elle se souvient plus encore de "fous rires monumentaux" avec ses "soeurs" de combat, les moudjahidate, notamment Djamila Bouhired.

Si Yacef Saadi conserve, aujourd'hui encore, une grande estime pour Germaine Tillion, cette ethnologue spécialiste du Maghreb, devenue pour un temps médiatrice dans le conflit algérien, Zohra Drif parle avec une certaine distance de l'ancienne résistante déportée à Ravensbrück. "Quand Germaine Tillion est venue nous voir, dans notre cache de la Casbah, pour nous demander d'arrêter de poser des bombes, elle nous a traités de terroristes. Je me disais : "Mais elle est folle, cette femme ! On nous torture, on largue des bombes au napalm sur la population civile, on balance les prisonniers algériens vivants du haut des hélicoptères, et elle nous fait des leçons de morale !"", raconte la sénatrice, encore interloquée, cinquante ans plus tard.

Si Yacef Saadi conserve, aujourd'hui encore, une grande estime pour Germaine Tillion, cette ethnologue spécialiste du Maghreb, devenue pour un temps médiatrice dans le conflit algérien, Zohra Drif parle avec une certaine distance de l'ancienne résistante déportée à Ravensbrück. "Quand Germaine Tillion est venue nous voir, dans notre cache de la Casbah, pour nous demander d'arrêter de poser des bombes, elle nous a traités de terroristes. Je me disais : "Mais elle est folle, cette femme ! On nous torture, on largue des bombes au napalm sur la population civile, on balance les prisonniers algériens vivants du haut des hélicoptères, et elle nous fait des leçons de morale !"", raconte la sénatrice, encore interloquée, cinquante ans plus tard.

Avec sa crinière blanche, ses yeux bleus et son élégante silhouette, Habib Reda garde, à 86 ans, sa réputation de bel homme. Cet ancien acteur de cinéma et de théâtre, dont tout le monde connaissait la voix, à la radio d'Alger, dans les années 1950, est aujourd'hui citoyen américain. Il partage sa vie entre Alger, Paris et Tampa, en Floride, où résident son fils et ses deux petits-enfants.

Habib Reda ne se vante de rien. Ni d'avoir été affreusement torturé, l'été 1957, à l'école Sarouy, l'un des pires centres d'interrogatoire de l'armée française tenu par le capitaine Chabanne et le lieutenant Maurice Schmitt (qui deviendra plus tard le chef d'état-major des armées françaises). Ni d'avoir été un poseur de bombes, lui, l'homme cultivé, qui jouait Molière et Shakespeare sur toutes les scènes d'Algérie. L'attentat "des lampadaires", qui fera 8 morts et une soixantaine de blessés, le 3 juin 1957, à Alger, c'est lui. "Oui,  vous pouvez parler de terrorisme. Mais croyez-moi si vous voulez : la veille de ces attentats, le jour même, et les nuits suivantes, je n'en dormais pas, confesse cet ancien moudjahid. Nous posions ces bombes à contrecoeur. Ce ne sont pas des choses qu'on efface facilement. Mais nous n'avions pas d'autre choix pour nous faire entendre..."

vous pouvez parler de terrorisme. Mais croyez-moi si vous voulez : la veille de ces attentats, le jour même, et les nuits suivantes, je n'en dormais pas, confesse cet ancien moudjahid. Nous posions ces bombes à contrecoeur. Ce ne sont pas des choses qu'on efface facilement. Mais nous n'avions pas d'autre choix pour nous faire entendre..."

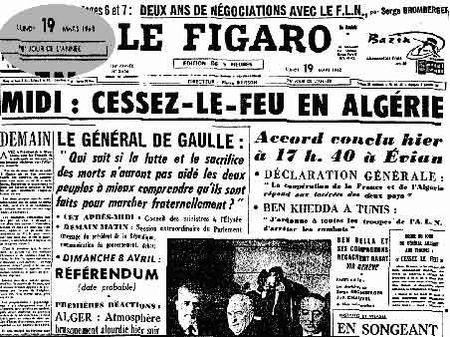

C'est à la fin de l'année 1956 qu'Habib Reda a été chargé par Yacef Saadi d'organiser un "réseau bombes" à Alger. Le FLN a promis de venger la population algérienne de l'attentat de la rue de Thèbes, qui a fait, en plein coeur de la Casbah, dans la nuit du 10 au 11 août, 80 morts et une centaine de blessés. La bombe a été placée par des ultras, partisans de l'Algérie française. Commence alors un cycle d'attentats et de représailles qui ne cessera qu'avec l'indépendance de l'Algérie, en 1962.

Capturé et condamné à mort deux fois, Habib Reda échappe à la guillotine - comme Yacef Saadi et une centaine d'autres combattants indépendantistes - grâce à de Gaulle qui prononce une amnistie générale, peu après son arrivée au pouvoir. "Quand on me demande en quelle année je suis né, je réponds toujours : en 1958 !", raconte l'ancien acteur en riant. À la fin des années 1970, Reda ira se recueillir, avec sa femme, sur la tombe du général de Gaulle, à Colombey-les-Deux-Églises. Dans la petite librairie de la place centrale du village, il achètera les Mémoires de celui qui lui a sauvé la vie.

Désillusion. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier l'Algérie d'aujourd'hui. "Qu'avons-nous fait de notre indépendance ?", s'interrogent les uns et les autres. Au sein de la population, le désenchantement est profond. On se méfie des commémorations à venir, redoutant toujours une récupération du pouvoir. "Qui aurait pu imaginer que l'Algérie en serait là aujourd'hui ? L'injustice, la misère, la corruption à grande échelle... Les vivants ont trahi les morts. Je n'ai pas autant d'amertume envers la France qu'envers les miens, car eux ont trahi les idéaux de la révolution", assène calmement Ali Hattab, professeur de médecine et fils de chahid (martyr).

"Nos parents se sont sacrifiés pour que nous puissions vivre dans un pays juste, débarrassé de la hogra (l'humiliation). Mais la hogra est toujours là. Les "purs" sont morts. Les gens du pouvoir sont les nouveaux colons de l'Algérie", lâche, désabusé, un journaliste, lui aussi fils de chahid. "L'indépendance de l'Algérie ? Nous l'avons obtenue, résume de sa voix calme et douce Abdelhamid Mehri, ancien ministre du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). La libération, elle, reste à gagner..."

Florence Beaugé

article paru dans l'édition du Monde daté 30.01.07

image du film de Pontecorvo

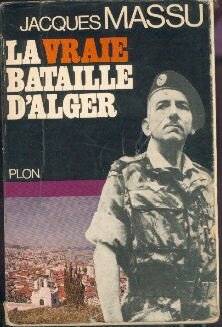

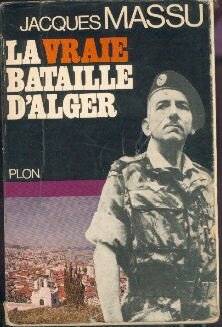

le général Massu, et le capitaine Graziani

- retour à l'accueil

en Espagne, en Belgique et même en Grande-Bretagne, si.

en Espagne, en Belgique et même en Grande-Bretagne, si. exemple, a été partie intégrante du territoire national, ce qui pose le problème postimpérial. Mais il reste chez nous le problème de certaines minorités, chez lesquelles on trouve la tentation de juger l'empire. C'est le cas des Pakistanais islamistes, pour qui c'est une façon de signifier leur refus de s'assimiler aux Anglais. Pour une partie de l'islam, l'impéralisme n'est pas mort. Au reste, la décolonisation a été, et de loin, plus problématique au Pakistan et au Bangladesh qu'aux Indes, et l'immigration indienne est plus à l'aise avec sa présence en Angleterre.

exemple, a été partie intégrante du territoire national, ce qui pose le problème postimpérial. Mais il reste chez nous le problème de certaines minorités, chez lesquelles on trouve la tentation de juger l'empire. C'est le cas des Pakistanais islamistes, pour qui c'est une façon de signifier leur refus de s'assimiler aux Anglais. Pour une partie de l'islam, l'impéralisme n'est pas mort. Au reste, la décolonisation a été, et de loin, plus problématique au Pakistan et au Bangladesh qu'aux Indes, et l'immigration indienne est plus à l'aise avec sa présence en Angleterre. aspects de l'histoire nationale et rééquilibrer le rôle du pays dans le monde. Les programmes nationaux doivent s'insérer dans le contexte de l'histoire mondiale. Je ne dis pas qu'il faille substituer l'une à l'autre : après tout, les États nationaux continuent d'exister, et il est normal et légitime que les citoyens de ces pays reçoivent une éducation historique axée sur cette réalité. Mais, même si c'est difficile, il faut parvenir à trouver cet équilibre, surtout dans le contexte d'une globalisation. Là est à mon avis l'une des grandes tâches qui attend les responsables des systèmes éducatifs. Dans cette tâche, les historiens peuvent aider.

aspects de l'histoire nationale et rééquilibrer le rôle du pays dans le monde. Les programmes nationaux doivent s'insérer dans le contexte de l'histoire mondiale. Je ne dis pas qu'il faille substituer l'une à l'autre : après tout, les États nationaux continuent d'exister, et il est normal et légitime que les citoyens de ces pays reçoivent une éducation historique axée sur cette réalité. Mais, même si c'est difficile, il faut parvenir à trouver cet équilibre, surtout dans le contexte d'une globalisation. Là est à mon avis l'une des grandes tâches qui attend les responsables des systèmes éducatifs. Dans cette tâche, les historiens peuvent aider.

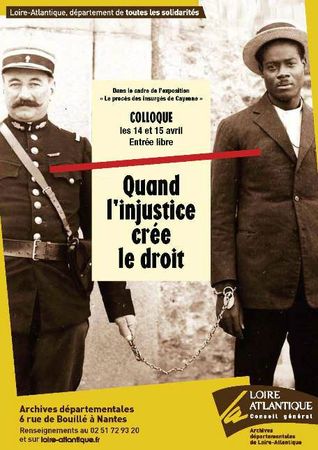

/http%3A%2F%2Fwww.loire-atlantique.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fimage%2Fjpeg%2F2012-06%2Fcouverture_livret_p.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.loire-atlantique.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fimage%2Fjpeg%2F2012-06%2Fcendrars_2012-06-21_17-00-9_577.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.loire-atlantique.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fimage%2Fjpeg%2F2012-06%2Fpavillon_guyane_p.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.loire-atlantique.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fimage%2Fjpeg%2F2012-06%2Fcayenne_panorama_p.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.loire-atlantique.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fimage%2Fjpeg%2F2012-06%2F5_u_446_emeutes5_bourgarel_p.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.loire-atlantique.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fimage%2Fjpeg%2F2012-06%2Fportrait_monnerville_p.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.loire-atlantique.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fimage%2Fjpeg%2F2012-06%2Fdepart_p.jpg)

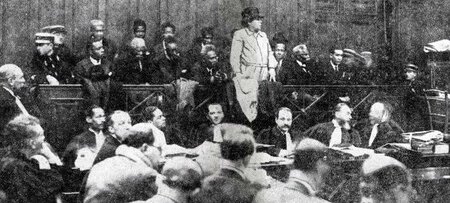

/http%3A%2F%2Fwww.loire-atlantique.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fimage%2Fjpeg%2F2012-06%2Ftribunal_23_fi_2596_p.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.loire-atlantique.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fimage%2Fjpeg%2F2012-06%2Faffichep-insurges_2012-06-21_17-02-52_192.jpg)

/http%3A%2F%2Fstatic.lexpress.fr%2Fmedias%2F1774%2F908553_algerie-ben-bella.jpg)

/http%3A%2F%2Fstatic.lexpress.fr%2Fmedias%2F1774%2F908571_diapo-ben-bella.jpg)

/http%3A%2F%2Fblog.passion-histoire.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2F9782846542807FS-215x300.gif)

/http%3A%2F%2Fvosrecits.com%2Flocal%2Fcache-vignettes%2FL52xH52%2Fpdf-eb697.png)

/http%3A%2F%2Fwww.ibisrouge.fr%2Fimages%2Fjlm.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.publibook.com%2Flibrairies%2Fphotoauteur%2F11119.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.huguesdechivre.fr%2Fimages%2FA%20Schneider.jpg)

/http%3A%2F%2F9c.webmail.aol.com%2F34032%2Faol%2Ffr-fr%2FMail%2Fget-attachment.aspx%3Fuid%3D1.20226281%26folder%3DNew%2BMail%26partId%3D8)

/http%3A%2F%2F9c.webmail.aol.com%2F34032%2Faol%2Ffr-fr%2FMail%2Fget-attachment.aspx%3Fuid%3D1.20226281%26folder%3DNew%2BMail%26partId%3D12)

/http%3A%2F%2F9c.webmail.aol.com%2F34032%2Faol%2Ffr-fr%2FMail%2Fget-attachment.aspx%3Fuid%3D1.20226281%26folder%3DNew%2BMail%26partId%3D20)

/http%3A%2F%2F9c.webmail.aol.com%2F34032%2Faol%2Ffr-fr%2FMail%2Fget-attachment.aspx%3Fuid%3D1.20226281%26folder%3DNew%2BMail%26partId%3D24)

/http%3A%2F%2F9c.webmail.aol.com%2F34032%2Faol%2Ffr-fr%2FMail%2Fget-attachment.aspx%3Fuid%3D1.20226281%26folder%3DNew%2BMail%26partId%3D28)

/http%3A%2F%2F9c.webmail.aol.com%2F30583%2Faol%2Ffr-fr%2FMail%2Fget-attachment.aspx%3Fuid%3D1.19013340%26folder%3DNew%2BMail%26partId%3D1)

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)