Les tribulations sarkoziennes en Afrique et l’histoire à l’école (Bernard Girard)

Les tribulations sarkoziennes en Afrique

et l’histoire à l’école

Bernard GIRARD,

professeur d’Histoire-géographie à Laval

Il ne viendrait probablement pas à l’esprit d’un chef d’État africain d’évoquer dans un discours officiel «l’homme européen», «l’homme américain» ou «l’homme asiatique», un homme fantasmé, imaginaire, enfermant derrière une figure unique, dans un stéréotype, la diversité du genre humain.

[Commentaire] Certes, plusieurs passages du discours présidentiel sont marqués par une tendance à la généralisation, par un essentialisme voilant la réalité historique. Mais ce défaut n'est pas propre à "l'homme européen". Combien d'auteurs africains parlent-ils de "l'homme blanc"...? Les exemples seraient légion. Senghor l'a fait - de manière très positive. Mais le colonel Khadafi, au 8e sommet de l'Union africaine en février dernier, déclarait sans mesure : "Il fut un moment où l’homme blanc se croyant supérieur, nous a traités comme des animaux". Le site Africamaat, qui se revendique des ouvrages de Cheikh Anta Diop parle du "Démon blanc" à qui il faut faire la guerre parce qu'il est un "ennemi de l'Afrique"... (Michel Renard)

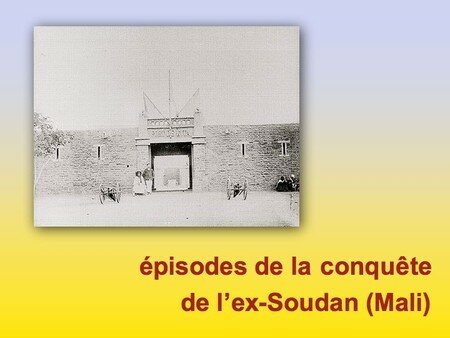

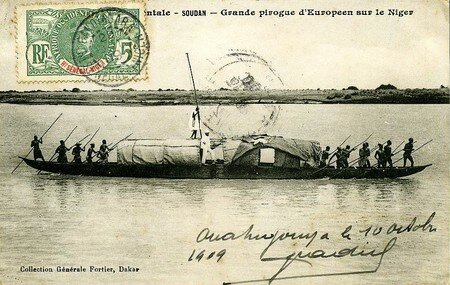

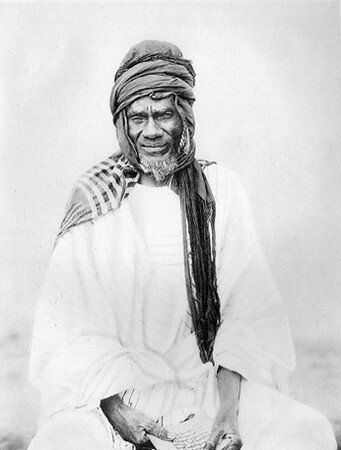

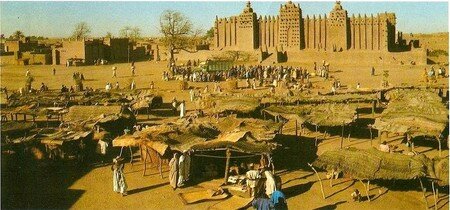

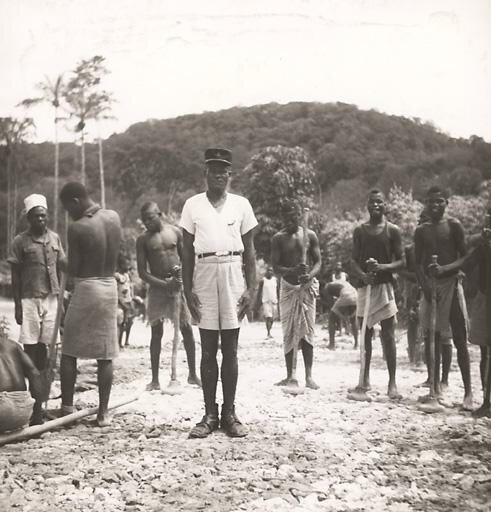

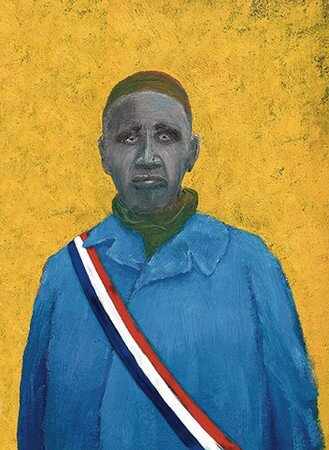

C’est pourtant à ce genre de généralisation abusive que s’est livré Sarkozy dans son discours de Dakar, poussant même la caricature et l’ignorance jusqu’à nier que ce fameux «homme africain» ait pu avoir une histoire : «Le drame de l’Afrique, pérore-t-il, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire. Jamais il ne s’élance vers l’avenir, jamais il ne lui vient à l’idée de sortir de la répétition pour s’inventer un destin.» On se sait s’il faut avoir honte ou franchement rire de ces paroles pontifiantes qui révèlent, au-delà d’un formidable orgueil, une profonde méconnaissance de l’Afrique mais aussi, tout bonnement, de l’histoire.

Plusieurs écrivains africains lui ont répondu par une lettre ouverte (Libération, 10 août 2007), leçon d’histoire fort divertissante : «Il nous reste simplement à tomber d’accord pour définir le sens de ce mot histoire. Car quand vous dites que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire, vous avez tort. Nous étions au cœur de l’histoire quand l’esclavage a changé la face du monde. Nous étions au cœur de l’histoire quand la colonisation a dessiné la configuration actuelle du monde. Le monde moderne doit tout au sort de l’Afrique et quand je dis monde moderne, je n’en exclus pas l’homme africain que vous semblez reléguer dans les traditions et je ne sais quel autre mythe et contemplation béate de la nature. Qu’entendez-vous par histoire ? N’y comptent que ceux qui y sont entrés comme vainqueurs ? Laissez-nous vous raconter un peu cette leçon d’histoire que vous semblez fort mal connaître.» À la décharge de Sarkozy, on pourra toujours dire qu’il n’est sans doute pas le seul à fort mal connaître l’histoire de l’Afrique. Cette histoire d’un continent séparé de l’Europe par une petite quinzaine de kilomètres (la largeur du détroit de Gibraltar), reste superbement ignorée par les Français et tout spécialement par les programmes scolaires.

Les propos du Président révèlent l’inadaptation

de certains programmes scolaires français

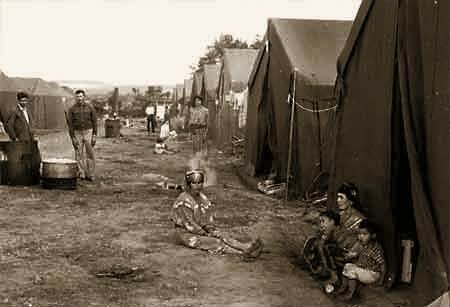

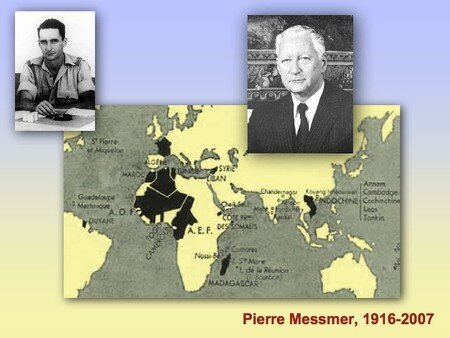

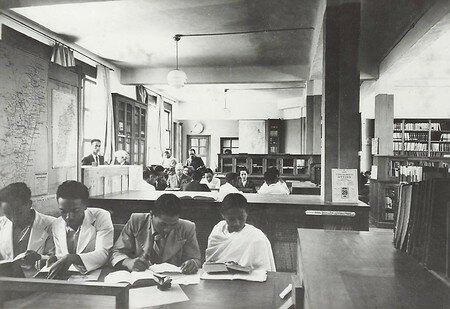

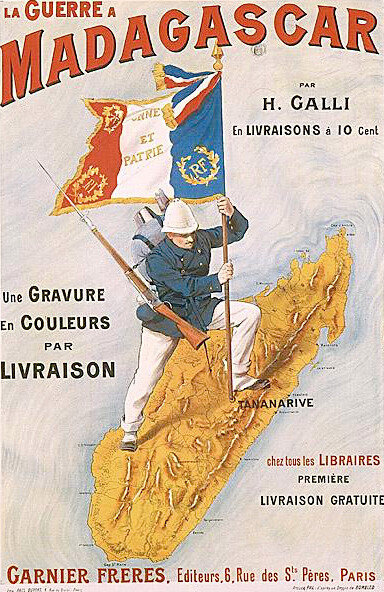

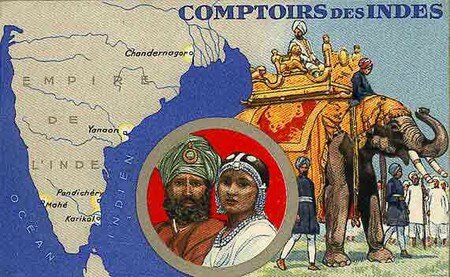

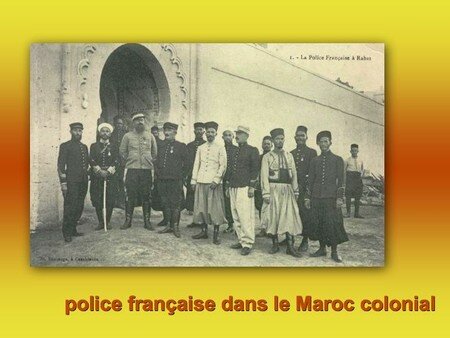

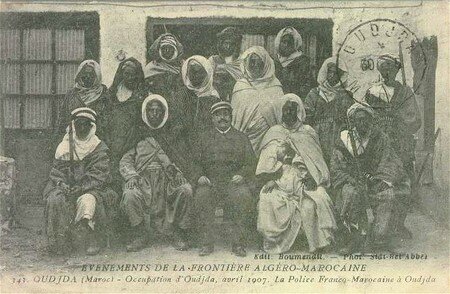

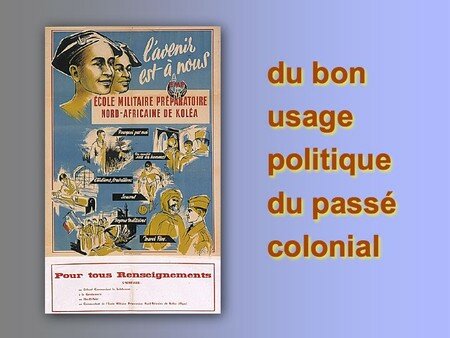

Alors que plusieurs millions de citoyens français ont leurs ancêtres proches en Afrique, alors que, sauf découverte contraire des paléontologues, l’Afrique reste le berceau de l’humanité et que, d’une certaine façon, nous sommes tous des Africains, l’Éducation nationale persiste à mépriser l’histoire de l’Afrique, comme si elle n’existait pas ou n’était pas digne d’intérêt. Constatation qui vaut également pour les autres parties du monde. À la rigueur — et c’est là une singulière limite — les élèves feront connaissance avec les civilisations étrangères lorsque l’Europe établit un contact avec elles mais c’est toujours l’Européen qui impose son regard : les Amérindiens n’apparaissent dans la conscience des élèves que lorsqu’ils sont «découverts» par Christophe Colomb, comme les Chinois sous la plume de Marco Polo. Il est vrai que le point de vue sur l’Afrique a commencé à s’ouvrir depuis quelques années : sous diverses influences et malgré bien des oppositions — cf. l’inénarrable amendement parlementaire sur les «effets positifs de la colonisation» — la colonisation et l’esclavage ne sont plus des sujets tabous.

[Commentaire] Qu'est-ce qu'un "tabou" ? C'est ce dont on ne doit pas parler par crainte ou par pudeur, c'est aussi un interdit à caractère religieux. Dans ce cas la colonisation et l'esclavage n'ont jamais été des sujets "tabous"... Deux exemples pour rétablir la vérité.

caractère religieux. Dans ce cas la colonisation et l'esclavage n'ont jamais été des sujets "tabous"... Deux exemples pour rétablir la vérité.

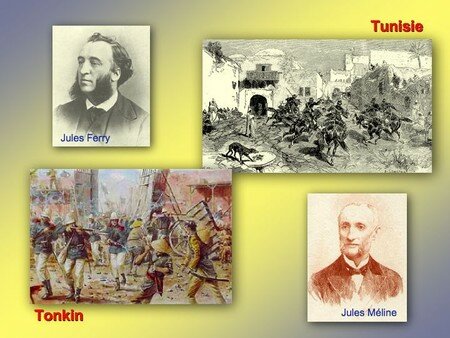

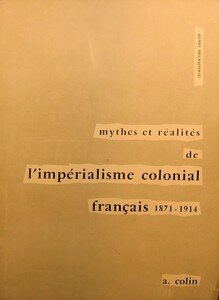

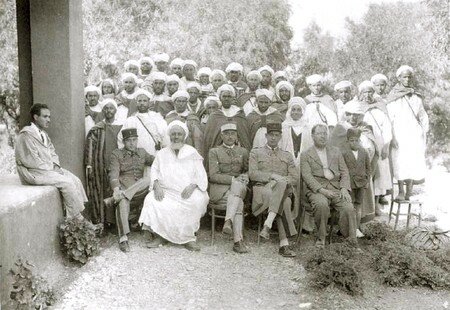

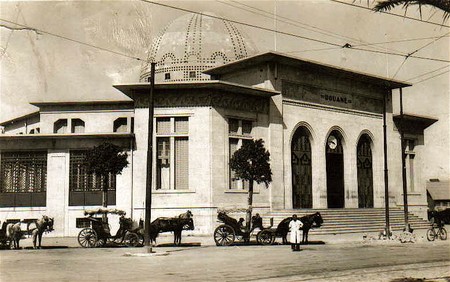

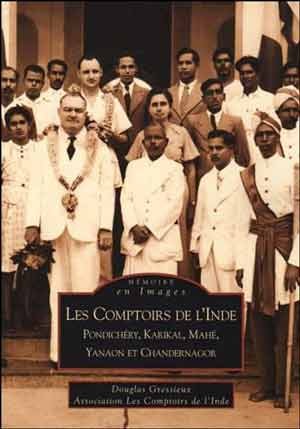

Le manuel Malet-Isaac de 1937, destiné à l'enseignement primaire supérieur, couvre l'histoire contemporaine de 1852 à 1914 sur 410 pages de texte serré. La leçon X s'intitule "la formation d'un nouvel empire colonial français" (p. 135 à 159). De nombreuses connaissances sont délivrées, centrées sur les différentes phases de la conquête. Évidemment, l'idéologie sous-jacente est celle de la bonne conscience coloniale : "Comme dans tous les empires coloniaux, la question indigène soulève de graves difficultés. Dans les colonies comme l'Afrique occidentale, les noirs à demi civilisés ont acepté facilement la domination française qui, malgré certains abus, s'est montrée généralement bienfaisante. Par contre, les peuples plus civilisés de l'Indochine et de l'Afrique du Nord se sont montrés plus réfractaires. On ne peut espérer se les concilier que par une politique d'éducation et de collaboration, en respectant leurs croyances et leurs traditions, en allégeant les charges qui pèsent sur eux, et en les faisant participer aux profits de l'oeuvre économique" (p. 147).

Autre exemple. Le manuel de l'éditeur Delagrave pour la classe de Première, en 1972, couvre l'histoire contemporaine, 1848-1914 ; il l'est l'oeuvre de J.-M. d'Hoop, maître-assistant à la faculté des Lettres et sciences humaines de Paris, et de R. Hubac, inspecteur général (445 pages de texte dense). Les chapitres "l'expansion européenne dans le monde", "l'empire colonial français" et "la colonisation européenne" vont de la page 329 à la page 383. On ne cache pas les conquêtes, ni la répression, ni la "pacification". Mais il est vrai que l'horizon reste "la diffusion de la civilisation européenne dans le monde" (p. 339), qui ne nie pas cependant les "résistances".

Pourquoi donc créer des légendes sur de prétendus "tabous", sinon pour apparaître soi-même comme un courageux pourfendeur de chimériques "interdits"...? (MR)

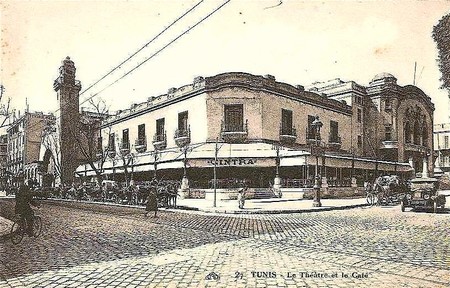

On observera néanmoins qu’ils interviennent bien tardivement dans le cursus scolaire, présents surtout dans les programmes de lycée bien davantage que dans ceux de collège ou de l’école primaire. Faire découvrir l’Afrique lorsque les marchands d’esclaves ou les colons y mettent les pieds n’est d’ailleurs pas dénué d’une certaine ambiguïté dont il n’est par sûr que les écrivains auteurs de la lettre ouverte à Sarkozy, comme les historiens qui militent sur ces thèmes, arrivent à se départir totalement. Car d’une certaine manière, raconter l’histoire de l’Afrique à partir du Code noir ou des premières incursions portugaises au XVe siècle, apparaît étrangement réducteur pour un continent qui a connu l’homme de Toumaï et les Australopithèques. Est-ce à dire que les Africains ne pourraient décidément avoir d’autonomie, d’existence propre, en dehors de leur rencontre avec des peuples extérieurs ?

On peut se demander si cette fixation exclusive sur la période coloniale n’aboutit pas, d’une certaine manière, à conforter l’image sarkozienne et les clichés complaisamment véhiculés sur «l’homme africain [qui] n’est pas assez entré dans l’histoire». Parce qu’il ne serait pas entré dans le champ de vision des autres ? Les errements de l’enseignement de l’histoire à l’école n’expliquent évidemment pas tout et ne sont pas responsables à eux tout seuls des aberrations ou de l’inanité de la politique étrangère d’un pays. Disons simplement qu’ils y aident.

L’histoire à l’école reste encore trop exclusivement centrée sur l’histoire de France [contre-vérité aberrante pour qui connaît un peu les programmes scolaires : voir note ci-dessous], construction romancée et en grande partie imaginaire destinée, selon la formule qui avait cours il y a encore peu de temps, «à faire naître chez l’enfant une conscience nationale» (1). Comme s’il n’y avait rien de mieux à faire que de corseter la conscience enfantine dans le cadre étriqué de la nation. [Voilà bien une formule convenue... et assez ignorante de la réalité historique de la nation française... L’historien Marc Bloch, fondateur des Annales, écrivait qu’en mai 1940, “sur les hommes qui en ont fait leur chant de ralliement, la Marseillaise n’avait pas cessé de souffler, d’une même haleine, le culte de la patrie et l’exécration des tyrans. (…) Je n’ai jamais cru qu’aimer sa patrie empêchât d’aimer ses enfants ; je n’aperçois point davantage que l’internationalisme de l’esprit ou de la classe soit irréconciliable avec le culte de la patrie ” (L’étrange défaite, examen de conscience d’un Français). MR] Cadre étriqué et pernicieux : on peut penser que les réflexes de méfiance, de xénophobie ou de racisme, profondément enracinés chez beaucoup de Français, trouvent au moins en partie leur source dans un récit historique, celui véhiculé par les programmes scolaires, qui ne montre l’étranger que sous l’angle du danger, lors des guerres et des invasions. Leur désintérêt marqué pour les enjeux internationaux, qui laisse la place libre aux discours farfelus des dirigeants — comme celui de Sarkozy à Dakar — ou les initiatives les plus extravagantes, par exemple la vente d’un réacteur nucléaire et de missiles à un dictateur connu pour sa complaisance envers le terrorisme, peut s’éclairer à la lueur de la profonde ignorance de l’histoire du monde dans laquelle ils sont éduqués.

conscience enfantine dans le cadre étriqué de la nation. [Voilà bien une formule convenue... et assez ignorante de la réalité historique de la nation française... L’historien Marc Bloch, fondateur des Annales, écrivait qu’en mai 1940, “sur les hommes qui en ont fait leur chant de ralliement, la Marseillaise n’avait pas cessé de souffler, d’une même haleine, le culte de la patrie et l’exécration des tyrans. (…) Je n’ai jamais cru qu’aimer sa patrie empêchât d’aimer ses enfants ; je n’aperçois point davantage que l’internationalisme de l’esprit ou de la classe soit irréconciliable avec le culte de la patrie ” (L’étrange défaite, examen de conscience d’un Français). MR] Cadre étriqué et pernicieux : on peut penser que les réflexes de méfiance, de xénophobie ou de racisme, profondément enracinés chez beaucoup de Français, trouvent au moins en partie leur source dans un récit historique, celui véhiculé par les programmes scolaires, qui ne montre l’étranger que sous l’angle du danger, lors des guerres et des invasions. Leur désintérêt marqué pour les enjeux internationaux, qui laisse la place libre aux discours farfelus des dirigeants — comme celui de Sarkozy à Dakar — ou les initiatives les plus extravagantes, par exemple la vente d’un réacteur nucléaire et de missiles à un dictateur connu pour sa complaisance envers le terrorisme, peut s’éclairer à la lueur de la profonde ignorance de l’histoire du monde dans laquelle ils sont éduqués.

Bernard Girard

Libération, page "Rebonds", lundi 20 août 2007

© Libération

(1) Suzanne Citron, le Mythe national (éditions Ouvrières, 1987).

note sur les programmes scolaires

Les programmes de collège couvrent toute la période du néolithique au 11 septembre 2001. En classe de 6e, seules deux pages concernent la Gaule. Les élèves apprennent l'histoire de l'Égypte ancienne, des Hébreux, de la Grèce et de la Rome anciennes. En classe de 5e, sont traitées les civilisations de Byzance, de l'Islam et de l'Occident chrétien, puis de la Renaissance. En 4e, la dimension européenne domine les leçons d'histoire, et en 3e on étudie les deux guerres mondiales et le monde jusqu'en 1989 et même jusqu'en 2001…

Au lycée, en classe de 2e, il n'y a que 3 chapitres sur 10 (…!) qui évoquent la France, et en 1ère, une partie du programme sur trois… Ne parlons pas de la Terminale.

Il y a belle lurette que le "centrage" sur l'histoire de France a été abandonné...

Michel Renard

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)