Colonisation : halte aux amalgames ! (Marc Riglet)

Colonisation : halte aux amalgames!

Marc RIGLET

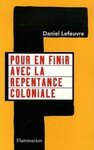

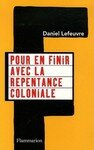

- Daneil Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale, Flammarion, 2006.

- Bernard Droz, Histoire de la décolonisation, Seuil, 2006.

Colonisation : halte aux amalgames !

par Marc Riglet

Lire, octobre 2006

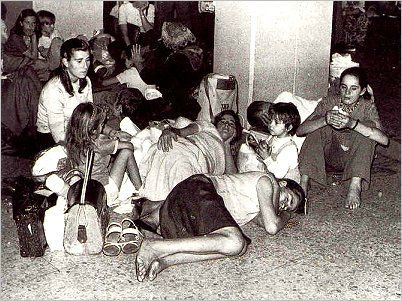

Deux historiens font le point sur les origines et l'épilogue du colonialisme. Un homme seul, un Ivoirien d'aujourd'hui, raconte son désarroi face au chaos. Trois occasions de chasser les malentendus.

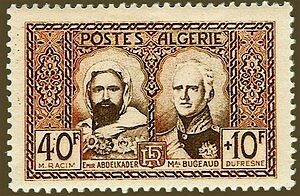

Daniel Lefeuvre les appelle les Repentants. On pourrait aussi bien les nommer «flagellants». Ils fouettent et somment d'expier le colonialisme, ce grand crime resté, selon eux, impuni. Faute de consentir à cette contrition, les anciennes puissances coloniales devront affronter le juste courroux des enfants et petits-enfants des colonisés d'hier. Nul ne sait trop en quoi devrait consister l'aveu de culpabilité exigé, ni quelle forme devra revêtir ce remords enfin exprimé, mais l'impatience des inquisiteurs n'en est que plus vive. Pour qu'ils se calment, il n'y a pas d'autres remèdes que de reprendre, posément, l'histoire des colonisations, et aussi des décolonisations, qui, loin d'avoir jamais été occultée, constitue un socle solide de savoirs établis. Daniel Lefeuvre s'y applique sur un sujet qu'il connaît bien : l'Algérie.

Dans un ouvrage précédent, Chère Algérie : la France et sa colonie, 1930-1962, et dans la lignée des travaux de Jacques Marseille, il avait déjà fait litière de l'idée reçue selon laquelle l'exploitation des colonies, en général, et celle de l'Algérie en particulier avaient été, pour la métropole, une «bonne affaire». De toute façon, en regard de ce que l'exploitation coloniale «rapporte», on doit aussi considérer ce qu'elle coûte. Les vociférations confuses sur le rôle «positif» ou non de la colonisation cèdent alors la place à quelques solides données qui surprendront. Ainsi, de 1957 à 1961, la part du PNB français consacré à l'accroissement de la consommation et à l'équipement des colonies n'est jamais inférieure à 2%. «Un effort qui laisse rêveur, note Daniel Lefeuvre, quand on sait qu'aujourd'hui les pays développés sont très loin de consacrer 0,7% de leur revenu national brut aux pays en voie de développement comme ils s'y étaient engagés en 1970 à l'ONU.» C'est d'ailleurs pour s'indigner de cette munificence que se développe, dans les années 1950, le «cartiérisme», du nom - s'en souvient-on ? - de Raymond Cartier qui, dans Paris-Match, avec de forts relents racistes, donne en exemple les Pays-Bas, riches parce que délestés de leurs colonies, et invite les Français à développer la Corrèze plutôt que le Zambèze !

Dans un ouvrage précédent, Chère Algérie : la France et sa colonie, 1930-1962, et dans la lignée des travaux de Jacques Marseille, il avait déjà fait litière de l'idée reçue selon laquelle l'exploitation des colonies, en général, et celle de l'Algérie en particulier avaient été, pour la métropole, une «bonne affaire». De toute façon, en regard de ce que l'exploitation coloniale «rapporte», on doit aussi considérer ce qu'elle coûte. Les vociférations confuses sur le rôle «positif» ou non de la colonisation cèdent alors la place à quelques solides données qui surprendront. Ainsi, de 1957 à 1961, la part du PNB français consacré à l'accroissement de la consommation et à l'équipement des colonies n'est jamais inférieure à 2%. «Un effort qui laisse rêveur, note Daniel Lefeuvre, quand on sait qu'aujourd'hui les pays développés sont très loin de consacrer 0,7% de leur revenu national brut aux pays en voie de développement comme ils s'y étaient engagés en 1970 à l'ONU.» C'est d'ailleurs pour s'indigner de cette munificence que se développe, dans les années 1950, le «cartiérisme», du nom - s'en souvient-on ? - de Raymond Cartier qui, dans Paris-Match, avec de forts relents racistes, donne en exemple les Pays-Bas, riches parce que délestés de leurs colonies, et invite les Français à développer la Corrèze plutôt que le Zambèze !

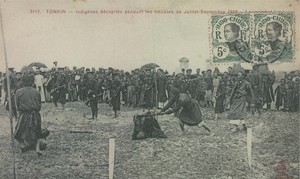

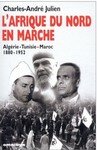

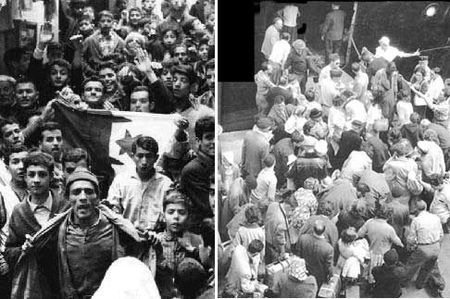

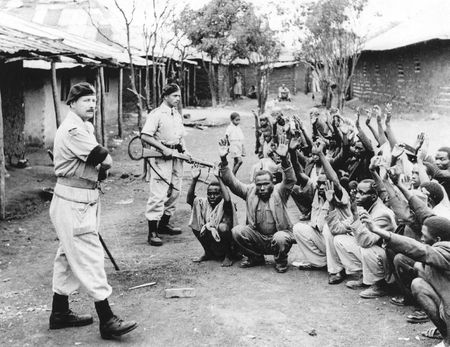

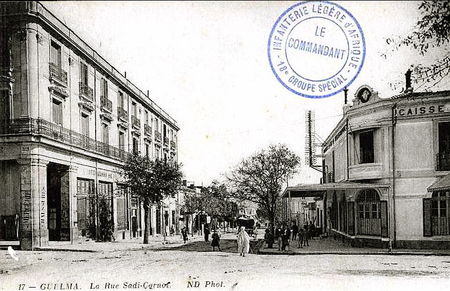

S'il n'y a donc pas à se repentir, ni du pillage des ressources coloniales, ni des indécents profits qui en auraient été tirés, à tout le moins devrait-on expier les abominations des guerres de conquête. Là encore, il y a dans cette objurgation un mot juste - abomination - et un mot de trop - expier. On n'a pas attendu les «indigènes de la République» pour établir l'extrême brutalité des guerres coloniales. Pour l'Algérie, outre que tout au long des cent trente ans de colonisation les contemporains n'ont rien dissimulé de leurs sinistres exploits - razzias, exécutions collectives, femmes, enfants, prisonniers passés au fil de l'épée, enfumades et déportations -, il y a maintenant près d'un demi-siècle que l'histoire en a été scrupuleusement faite par les grands historiens que furent Charles-André Julien et Charles-Robert Ageron.

Julien et Charles-Robert Ageron.

L'idée d'un crime en quelque sorte caché, dont l'aveu expiatoire serait l'indispensable préalable à un hypothétique pardon, est donc inepte. Plus grave, cependant, est la thèse développée par un des chefs de file de la repentance, Olivier Le Cour Grandmaison, qui soutient que la guerre coloniale aurait été le laboratoire de la «guerre totale», le banc d'essai des conflits du XXe siècle, et les peuples coloniaux les victimes d'une Shoah avant l'heure. On ne peut plus résolument renoncer aux rigueurs de la méthode historique et mélanger tout.

Ignorance et anachronisme se conjuguent

Daniel Lefeuvre n'a aucun mal à démontrer l'inanité de la distinction entre la «guerre conventionnelle» et «civilisée» que les «Blancs» se livreraient et celle, «brutale» ou «totale», qu'ils auraient inventée à l'usage exclusif des peuples coloniaux. Là, ignorance et anachronisme se conjuguent. Les populations massacrées du Palatinat dévasté par les troupes de Louis XIV seraient bien aise d'apprendre ainsi qu'elles furent les victimes d'une guerre «civilisée» et les descendants de Vercingétorix que nous sommes devraient sans doute protester de son exécution par César, en 46 avant J.-C., en infraction caractérisée de la convention de Genève de 1929 sur les prisonniers de guerre.

doute protester de son exécution par César, en 46 avant J.-C., en infraction caractérisée de la convention de Genève de 1929 sur les prisonniers de guerre.

Daniel Lefeuvre sait se moquer de ce qu'il désigne comme le «bric-à-brac intellectuel» des Repentants. Mais il redevient grave lorsqu'il prend la mesure «des dangers dont leur conception de l'histoire est porteuse». Lorsque l'histoire prétend «dire le bien et non le vrai», lorsqu'elle «juge» plutôt qu'elle invite «à connaître et à comprendre», tout est à redouter de son instrumentalisation. Evidemment, il ne s'agit pas de professer on ne sait quelle histoire objective ni de réserver aux seuls historiens brevetés le privilège de dire le vrai. Il n'est pas d'histoire établie qu'une nouvelle approche, qu'une «révision», n'enrichisse. Encore faut-il respecter les règles de la méthode: faits vérifiés, données hiérarchisées, sources critiquées, contexte apprécié.

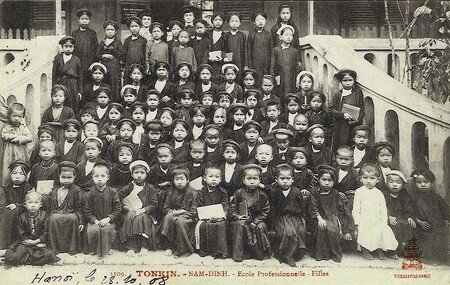

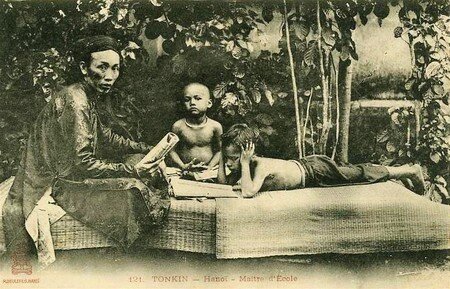

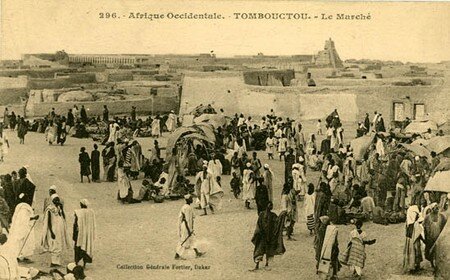

L'ouvrage de Bernard Droz a ces caractères. Son exposé classique de l'histoire de la colonisation instruit utilement et repose des fureurs polémiques entretenues par les Repentants. Pour bien comprendre le processus de levée de ce «lien de sujétion particulier qu'est la sujétion coloniale», Bernard Droz établit les distinctions méthodologiques et chronologiques indispensables. De même, en effet, que les colonisations  française, anglaise, néerlandaise, portugaise, japonaise... empruntèrent des modalités distinctes, de même les processus respectifs d'émancipation des peuples colonisés furent-ils différents. L'opposition classique entre la Grande-Bretagne et la France reste, de ce point de vue, pertinente. La transformation de l'Empire britannique en Commonwealth s'effectuera plus tôt et avec moins de secousses que celle de l'Union française. Encore que la partition des Indes ne fût pas moins sanglante que nos deux longues guerres indochinoise et algérienne. Les colonisations et les décolonisations ont également commandé la nature des relations perpétuées entre les anciennes métropoles et les ex-colonisés. Au «développement séparé» et au «self-government» des Britanniques correspond le communautarisme revendiqué de leurs actuelles populations immigrées. Au mythe de la mission civilisatrice de la colonisation française, aux promesses illusoires de l'égalité des droits et de l'assimilation, répondent aujourd'hui les ratés de l'intégration nationale. Ainsi l'histoire de la colonisation peut-elle être terminée et sa mémoire, pourtant, courir encore. Bernard Droz comme Daniel Lefeuvre nous rappellent que les bilans de l'une ont peu à voir avec les comptes jamais soldés de l'autre.

française, anglaise, néerlandaise, portugaise, japonaise... empruntèrent des modalités distinctes, de même les processus respectifs d'émancipation des peuples colonisés furent-ils différents. L'opposition classique entre la Grande-Bretagne et la France reste, de ce point de vue, pertinente. La transformation de l'Empire britannique en Commonwealth s'effectuera plus tôt et avec moins de secousses que celle de l'Union française. Encore que la partition des Indes ne fût pas moins sanglante que nos deux longues guerres indochinoise et algérienne. Les colonisations et les décolonisations ont également commandé la nature des relations perpétuées entre les anciennes métropoles et les ex-colonisés. Au «développement séparé» et au «self-government» des Britanniques correspond le communautarisme revendiqué de leurs actuelles populations immigrées. Au mythe de la mission civilisatrice de la colonisation française, aux promesses illusoires de l'égalité des droits et de l'assimilation, répondent aujourd'hui les ratés de l'intégration nationale. Ainsi l'histoire de la colonisation peut-elle être terminée et sa mémoire, pourtant, courir encore. Bernard Droz comme Daniel Lefeuvre nous rappellent que les bilans de l'une ont peu à voir avec les comptes jamais soldés de l'autre.

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)