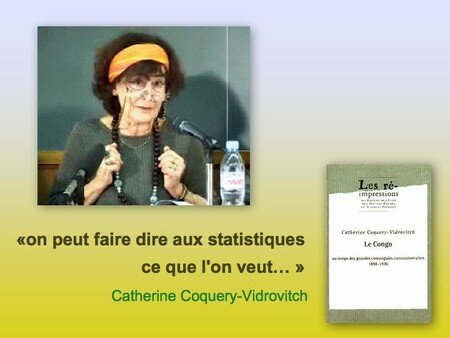

réplique à un argument de Catherine Coquery-Vidrovitch

un historien peut-il faire dire ce qu'il veut

aux statistiques ?

Michel RENARD

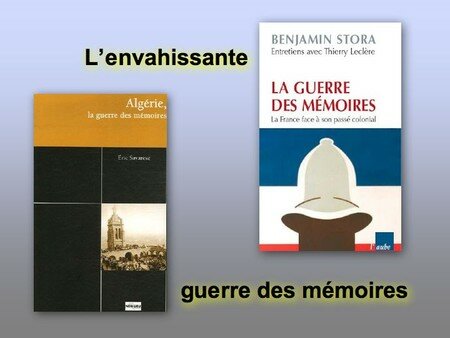

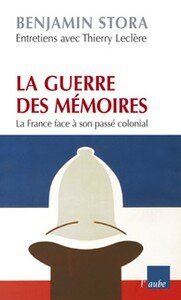

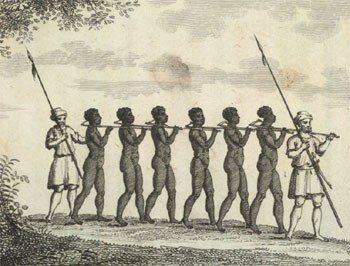

Dans un texte particulièrement virulent - mais c'est la règle du jeu puisque l'ouvrage de Daniel Lefeuvre l'était lui aussi...- l'historienne Catherine Coquery-Vidrovitch, grande spécialiste de l'Afrique coloniale, réplique au livre Pour en finir avec la repentance coloniale. Daniel Lefeuvre lui répondra certainement. En attendant, je souhaite réagir à l'un de ses arguments qui me semble le moins rigoureux. Il s'agit de cette assertion :

l'était lui aussi...- l'historienne Catherine Coquery-Vidrovitch, grande spécialiste de l'Afrique coloniale, réplique au livre Pour en finir avec la repentance coloniale. Daniel Lefeuvre lui répondra certainement. En attendant, je souhaite réagir à l'un de ses arguments qui me semble le moins rigoureux. Il s'agit de cette assertion :

- "Faut-il rappeler à notre historien économiste que l'on peut faire dire aux statistiques ce que l'on veut, en particulier lorsqu'il s'agit de moyennes générales..."

Oui, on peut faire dire aux statistiques ce que l'on veut, si l'on n'est pas un historien honnête. Mais Catherine Coquery-Vidrovitch ne se situe pas à ce niveau de polémique puis qu'elle gratifie son interlocuteur du titre "d'historien économiste distingué".

Elle aurait dû alors renoncer à ce genre d'affirmation qui relève d'un anti-positivisme (en vogue aujourd'hui) fleurtant avec un relativisme récusant toute vérité historique au profit de "points de vue", de "vécus", de "subjectivités fragmentaires"...

L'historien britannique Christopher Bayly vient de s'en prendre à certaines prétentions "soupçonnantes" du  courant post-moderniste ou post-colonial : "Il n'y a aucune raison justifiant que toutes les sciences humaines adoptent la même méthodologie. Ce genre de controverse peut se révéler tout à fait constructif. L'histoire a toujours quelque chose à gagner dès lors que l'on trouve sur un seul et même rayonnage des manières différentes d'écrire la même histoire, et dès lors que des questions du type : «que s'est-il passé ?» se voient opposer des questions comme : «qui l'a dit ?» ou «qu'est-ce que cela signifiait ?». (...) Pourtant une chose est claire. Même quand ils décrivent l'expérience spécifique des pauvres, des femmes asservies ou des «autochtones», les historiens post-modernes ou post-coloniaux font constamment référence à l'État, à la religion, au colonialisme, c'est-à-dire à des phénomènes très généraux et tenus pour tels dans leurs propres écrits. Par conséquent, les travaux post-modernes passent généralement sous silence le «métarécit» spécifique qui leur est sous-jacent, lequel est politique et moralisateur tant par ses origines que par ses implications" (La naissance du monde moderne (1780-1914), éd. de l'Atelier, janv. 2007, p. 28-29).

courant post-moderniste ou post-colonial : "Il n'y a aucune raison justifiant que toutes les sciences humaines adoptent la même méthodologie. Ce genre de controverse peut se révéler tout à fait constructif. L'histoire a toujours quelque chose à gagner dès lors que l'on trouve sur un seul et même rayonnage des manières différentes d'écrire la même histoire, et dès lors que des questions du type : «que s'est-il passé ?» se voient opposer des questions comme : «qui l'a dit ?» ou «qu'est-ce que cela signifiait ?». (...) Pourtant une chose est claire. Même quand ils décrivent l'expérience spécifique des pauvres, des femmes asservies ou des «autochtones», les historiens post-modernes ou post-coloniaux font constamment référence à l'État, à la religion, au colonialisme, c'est-à-dire à des phénomènes très généraux et tenus pour tels dans leurs propres écrits. Par conséquent, les travaux post-modernes passent généralement sous silence le «métarécit» spécifique qui leur est sous-jacent, lequel est politique et moralisateur tant par ses origines que par ses implications" (La naissance du monde moderne (1780-1914), éd. de l'Atelier, janv. 2007, p. 28-29).

La question «que s'est-il passé ?» sera toujours posée à l'historien. Et il devra y répondre, comme ont tenté de le faire "l'école positiviste" et "l'école méthodique", par l'établissement d'une probabilité de vérité historique - "probabilité", parce que la "science historique" n'est pas une science exacte, même si elle se veut rigoureuse par ses méthodes. Ce qu'a fait Catherine Coquery-Vidrovitch tout au long de son oeuvre.

Alors pourquoi cet accent anti-positiviste contre les statistiques et leur traitement historien ? Jean Bouvier se retournerait dans sa tombe en entendant Catherine Coquery-Vidrovitch. Lui qui, sans faire des chiffres sa religion, les considérait comme la caractéristique de l'histoire économique, même si ils sont utilisables par d'autres branches de l'investigation historienne :

- "L'histoire économique a, en effet, ses méthodes propres. Elle est très souvent une histoire chiffrée. Elle vise à être quantitative, à mesurer les phénomènes qu'elle décrit, à dénombrer, à calculer des proportions, à établir des taux (...)". Ce que fait notamment Daniel Lefeuvre dans Pour en finir avec la repentance coloniale.

Dans son plaidoyer raisonné pour l'histoire chiffrée, Jean Bouvier ne l'idéalisait pas non plus : "En vérité, ces procédés ne sont à considérer que comme des moyens de travail et de recherche, procédés nécessaires d'enquête, de présentation, d'exposition. Les chiffres en eux-mêmes ne signifieraient rien si, derrière eux, on ne voyait les hommes (...)". Ce à quoi s'astreint Daniel Lefeuvre qui, en toute banalité historienne, s'attache à "établir les faits, (à) les replacer dans l'environnement qui les a produits, (à) en hiérarchiser l'importance, (à) en comprendre la portée", et "tant pis, dit-il, si cette affirmation me vaut d'être accusé de défendre une conception positiviste, pire, ringarde, de l'Histoire" (Pour en finir avec la repentance coloniale, p. 14).

Dans son plaidoyer raisonné pour l'histoire chiffrée, Jean Bouvier ne l'idéalisait pas non plus : "En vérité, ces procédés ne sont à considérer que comme des moyens de travail et de recherche, procédés nécessaires d'enquête, de présentation, d'exposition. Les chiffres en eux-mêmes ne signifieraient rien si, derrière eux, on ne voyait les hommes (...)". Ce à quoi s'astreint Daniel Lefeuvre qui, en toute banalité historienne, s'attache à "établir les faits, (à) les replacer dans l'environnement qui les a produits, (à) en hiérarchiser l'importance, (à) en comprendre la portée", et "tant pis, dit-il, si cette affirmation me vaut d'être accusé de défendre une conception positiviste, pire, ringarde, de l'Histoire" (Pour en finir avec la repentance coloniale, p. 14).

Les statistiques ne sont donc qu'un élément de l'appareil de preuves chez Daniel Lefeuvre. Fidèle en cela à son maître Jean Bouvier pour qui : "La méthode quantitative, l'appareil statistique ne sont donc pas le privilège de l'histoire ni de l'analyse économique. Ils tendent à être les instruments d'investigation de l'histoire totale, et des sciences humaines en général" (Jean Bouvier, Initiation au vocabulaire et aux mécanismes économiques contemporains (XIXe-XXe siècle), Sedes, 1972, p. 23-24).

Les historiens rigoureux qui recourent aux statistiques ont dû définir leurs méthodes et circonscrire leurs fonds d'archives pour que, précisément, on ne fasse pas dire n'importe quoi aux séries chiffrées. Jacques Marseille le notait en appendice méthodologique de sa thèse : "Source essentielle de cette étude, les sources statistiques constituent un ensemble particulièrement hétérogène qui exige du chercheur persévérance et prudence dans l'interprétation". Plus encore, J. Marseille explique comment il a dû constituer son propre fonds d'archives : "il nous a donc fallu «inventer» nos sources, reconstituer empiriquement un fonds «impérial» en cherchant dans les papiers des différents ministères de tutelle les fils directeurs permettant d'éclairer les stratégies des milieux d'affaires d'une part et la nature de leurs relations avec les pouvoirs publics de l'autre" (Empire colonial et capitalisme française. Histoire d'un divorce, (1984) éd. Points-Seuil, 1989, p. 427). Catherine Coquery-Vidrovitch disait elle-même quelque chose de semblable dans l'introduction de sa thèse.

Marseille le notait en appendice méthodologique de sa thèse : "Source essentielle de cette étude, les sources statistiques constituent un ensemble particulièrement hétérogène qui exige du chercheur persévérance et prudence dans l'interprétation". Plus encore, J. Marseille explique comment il a dû constituer son propre fonds d'archives : "il nous a donc fallu «inventer» nos sources, reconstituer empiriquement un fonds «impérial» en cherchant dans les papiers des différents ministères de tutelle les fils directeurs permettant d'éclairer les stratégies des milieux d'affaires d'une part et la nature de leurs relations avec les pouvoirs publics de l'autre" (Empire colonial et capitalisme française. Histoire d'un divorce, (1984) éd. Points-Seuil, 1989, p. 427). Catherine Coquery-Vidrovitch disait elle-même quelque chose de semblable dans l'introduction de sa thèse.

Ce que disait Catherine Coquery-Vidrovitch en 1972

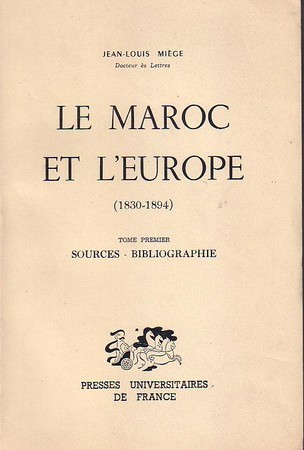

Comme tous les historiens qui ont abordé le matériau économique, Catherine  Coquery-Vidrovitch relevait, dans l'introduction de sa thèse le "gros écueil" que constitua "l'imprécision des sources" : cartographie et statistiques. À propos de ces dernières, elle écrivait :

Coquery-Vidrovitch relevait, dans l'introduction de sa thèse le "gros écueil" que constitua "l'imprécision des sources" : cartographie et statistiques. À propos de ces dernières, elle écrivait :

- "Toutes les sources de la période sont sujettes à caution. Les séries fondamentales sont constituées par les statistiques annuelles d'importations et d'exportations, en valeur et en tonnage, regroupées dans deux publications : les Statistiques coloniales pour l'année..., 1890 à 1914 et 1931, et les Renseignements généraux sur le commerce des colonies françaises, 1914-1918 (2 vol. succincts) et 1920-1928. Aucune publication spécialisée ne semble avoir couvert les années suivantes, et il faut se reporter, pour le détail, au Supplément statistique du J.O.A.E.F. (1924-1926), au Bulletin économique de l'A.E.F. ou, pour une vue d'ensemble, à la Statistique générale de la France et à l'Annuaire statistique de l'A.E.F. Nous avons relevé, par année et par produit, les principaux chiffres. Mais les problèmes furent innombrables.

Les valeurs en francs se sont avérées inutilisables : calculées à partir des cours approximatifs de l'année précédente, elles étaient le plus souvent falsifiées - généralement sous-estimées - puisqu'elles servaient à établir le montant des droits de douane. En fonction de ces chiffres, les fluctuations de prix à l'unité apparaissent, d'une année sur l'autre, aussi importantes qu'inexplicables. Quant aux estimations en tonnage, elles restent approximatives. Outre d'évidentes «coquilles», on rencontre parfois des incohérences. Tantôt le chiffre correspond au volume des produits fournis par la seule colonie, tantôt à celui des exportations ayant transité par le territoire (cette remarque est surtout valable pour le Gabon et, dans une moindre mesure, pour le Moyen-Congo). D'une année sur l'autre, les colonnes changent, les regroupements par colonies ou par produit également (l'Oubangui-Chari est parfois joint au Moyen-Congo, parfois confondu avec le Tchad ; l'okoumé fait partie tantôt des «bois communs», tantôt des «essences précieuses»...).

Comme les limites administratives ont varié, il faudrait opérer, chaque fois, une pondération (par exemple lorsque, après 1922, la côte méridionale du Gabon fut cédée au Moyen-Congo). Seuls les chiffres concernant l'ensemble de l'A.E.F. présentent une certaine continuité. Mais, là encore, le moindre regroupement fait problème. L'entreprise paraissait parfois désespérée, tant les résultats étaient contradictoires, tant les documents d'époque eux-mêmes s'accordaient pour souligner le caractère approximatif des évaluations disponibles. Un rapport de 1928 constatait déjà ces difficultés : la confrontation aux statistiques générales, des renseignements fournis par les états mensuels des produits du cru exportés par la colonie, quand ils étaient disponibles, se soldait presque toujours par des différences. Le défaut d'archives à la Direction du Service des Douanes interdisait déjà toute vérification. Quant à la confrontation entre l'activité concessionnaire et celle du commerce privé, elle est impossible de façon régulière, aucun service central n'étant alors chargé de collecter ces données.

Il n'empêche qu'à force de mettre en regard toutes nos sources (recueils imprimés, rapports locaux, renseignements fournis par les entreprises intéressées, etc.), nous pensons avoir pu donner des activités de l'Afrique équatoriale une image aussi proche que possible de la réalité et redresser, autant que faire se peut, les erreurs résultant de la méconnaissance profonde que les Européens de l'époque avaient du pays." (Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898-1930, (1972) rééd. EHESS, 2001, p. 19-20).

Magnifique critique méthodologique pour un usage rigoureux des statistiques. C'est à ce prix - acquitté par Catherine Coquery-Vidrovitch, comme par Jacques Marseille et Daniel Lefeuvre - qu'on ne fait pas dire "ce qu'on veut" aux statistiques.

Michel Renard

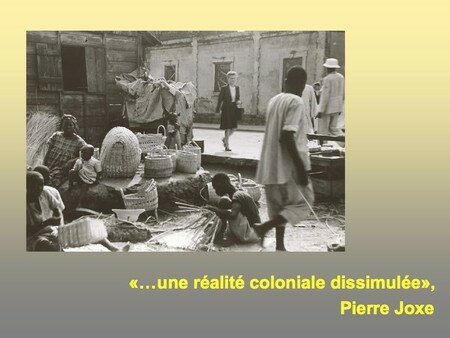

la thèse de Catherine Coquery-Vidrovitch (1972,

rééditée en 2001 par l'EHESS

- retour à l'accueil

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)