culture du maintien de l'ordre (Jean-Marc Berlière)

policiers et manifestants, années 1950-1960

Jean-Marc BERLIÈRE

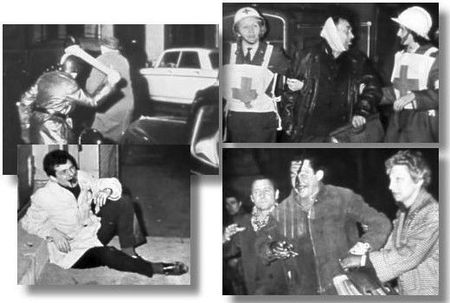

Dans le climat particulier de la guerre froide et de la guerre d'Algérie, les années 1950 et 1960 démontrent la permanence d'une culture de maintien de l'ordre largement marquée par la violence parfois démesurée. Le 14 juillet 1953, le 17 octobre 1961, le 8 février 1962 constituent autant de drames humains dont la police parisienne porte une grande responsabilité [...]

Observons d'abord que ces déchaînements de violence meurtrière concernent des Nords africains et des militants de gauche, en majorité communistes. Ce n'est pas par hasard.

Les représentations policières de Français musulmans systématiquement perçus comme des fauteurs de troubles et des délinquants, déjà fortement teintées d'influences "coloniales" en 1953 ont été encore noircies par les attentats perpétrés contre les policiers par le FLN à partir de 1960.

Quant à l'anticommunisme des policiers de la Préfecture de police qui s'est déchaîné à Charonne, déjà très développée avant la guerre par les affrontements qui opposaient depuis les années 1920 la police municipale aux "salopards en casquette", il est sorti exacerbé de l'Occupation par les attentats individuels commis par les "communo-terroristes" contre les policiers et par le rôle des communistes dans l'épuration de la Préfecture de police à la Libération.

Le déchaînement d'une violence largement partagée par les deux camps lors des affrontements liés à la guerre froide, par exemple à l'occasion de la manifestation contre le général Ridgway en mai 1952 (cf. Michel Pigennet, Au coeur de l'activisme communiste des années de guerre froide. La manifestation Ridgway, L'Harmattan, 1990), ont définitivement envenimé des rapports difficiles.

violences institutionnalisées et débordements

Aux désirs obsessionnels de vengeance couvant dans les commissariats et les cars de police, il faut certes ajouter les tensions au sein du FLN ou la stratégie de provocation de l'OAS.

Mais les événements, indignes d'un État de droit du 17 octobre 1961 et du 8 février 1962 résultent également d'une volonté délibérée de choc frontal de la part de la Préfecture de police, de la violence d'État institutionnalisée par un pouvoir gaullien autoritaire, et de la perte de contrôle par la hiérarchie de troupes conditionnées puis déchaînées par l'attitude du gouvernement et du préfet de police ressentie comme un encouragement tacite, une tolérance, un droit de tuer. Entre des débordements dramatiques que le premier ministre Michel Debré n'ignore pas et un risque de subversion par l'OAS d'un des derniers remparts de l'État, le choix du gouvernement est vite fait : la raison d'État, la volonté d'imposer l'ordre public dans une situation lourde de menaces commandent une fermeté sans rapport avec les manifestations concernées, comme elles imposeront ensuite le mensonge, le silence.

Si la dimension politique de ces tueries, assimilées par certains analystes à des "meurtres d'État" (cf. Alain Dewerpe, Charonne, 8 février 1962 : anthropologie historique d'un massacre d'État, Paris, Gallimard, 2006), ne surait être minorée, on se contentera ici d'apprécier les événements au regard de l'histoire du maintien de l'ordre, notamment en terme de fautes ou d'aberrations techniques.

L'étude des archives internes, les témoignages des acteurs démontrent l'incompétence, les erreurs tactiques, les fautes techniques accumulées et surtout la perte de contrôle de leurs troupes par les différentes hiérarchies. C'est très net pour la répression de la manifestation algérienne du 14 juillet 1953 marquée par un usage irraisonné et illégitime des armes hors de tout contrôle, mais c'est également vrai du 17 octobre 1961 et de la tuerie de Charonne. Des policiers déchaînés, aidés par une partie de la population le 17 octobre, se sont livrés, de longues heures durant, à des représailles et àdesactes de barbarie hors de tout contrôle ou en ignorant délibérément les rappels à l'odre de commissaires dépassés, parfois menacés par ses [sic !] propres troupes.

17 octobre 1961

17 octobre 1961

Il semble légitime de lire ce déchaînement sans frein de brutalité sauvage, ces scènes de meurtres et de barbarie comme la négation radicale d'un demi-siècle de réformes et d'efforts pour apaiser et civiliser le maintien de l'ordre. On notera toutefois que ces exactions furent le fait "d'amateurs" : pour l'essentiel les gardiens de la paix des compagnies d'intervention dites de district de la Préfecture de police.

Armés de "bidules" redoutables, mal ou peu encadrés, ces policiers n'avaient ni la formation, ni l'entraînement, ni la discipline des "professionnels" - CRS, Gardes mobiles - qui, présents sur chacun de ces événements, ne semblent pas avoir participé aux exactions et notamment aux charges et chocs frontaux que tout leur entraînement et leur culture leur apprenaient à éviter, pas plus qu'aux "ratissages" et déchaînements qui succédèrent aux affrontements et n'épargnèrent ni les badauds ni les passants."

Jean-Marc Berlière, Policiers et manifestants : un siècle de mutation,

in Danielle Tartakowsky, Paris Manif', les manifestations de rue à Paris de 1880 à nos jours,

Comité d'Histoire de la Ville de Paris, Presses universitaires de Rennes, p. 255 à 257.

/httpsstorage.canalblog.com04981133627169458_o.jpg)

/httpsstorage.canalblog.com9697113362134487132_o.jpg)

/httpsstorage.canalblog.com2578113362134071052_o.jpg)

/httpsstorage.canalblog.com8819113362133839148_o.png)

/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)